Über zwei Jahre hinweg analysierten die Forschenden dafür in fünf Höhlen in Ghana mehr als 2.300 Rundblattfledermäuse. Das westafrikanische Land verfügt über eine artenreiche Tierwelt, insbesondere vielfältige Fledermauspopulationen, von denen in der Vergangenheit einige mit Coronaviren infiziert waren. Doch auch dort geht die Artenvielfalt zurück.

Genanalysen geben Aufschluss über Artenreichtum

Die Wissenschaftler analysierten zunächst, zu welcher Art die Fledermäuse in den untersuchten Populationen jeweils gehören. „Da viele unterschiedliche Fledermausarten durch äußerliche Merkmale so gut wie nicht zu unterscheiden sind, mussten wir deren genetische Identität zunächst durch aufwändige molekulargenetische Untersuchungen bestimmen“, erklären Meyer und ihr Ulmer Kollege Dominik Melville.

„Die Tiere wurden dafür – mit größter Vorsicht und Sorgfalt – mit Netzen gefangen, beprobt, vermessen und gewogen und danach sofort wieder in die Freiheit entlassen“, erläutert Koautor Marco Tschapka, ebenfalls von der Universität Ulm. Für die Genanalyse reichte eine winzige Gewebeprobe der Flügel. Zusätzlich untersuchte das Team Kotproben der Fledermäuse auf Coronaviren hin.

Mehr Coronaviren in artenarmen Populationen

Insgesamt identifizierte das Team im Untersuchungsgebiet elf verschiedene Rundblattfledermausarten. Bei der Auswertung zeigte sich jedoch, dass die Artenvielfalt lokal sehr unterschiedlich war. „Bei unserer Untersuchung kam heraus, dass in weniger vielfältigen Fledermausgemeinschaften nur die besonders störungstoleranten Arten noch häufig anzutreffen waren“, sagt Seniorautorin Simone Sommer von der Universität Ulm.

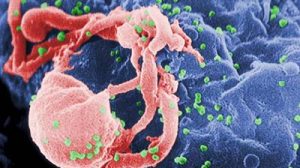

„Und ausgerechnet diese gehören zu den ‚kompetenten‘ Arten, die anfälliger für die untersuchten Viren sind und diese gut übertragen“, erklärt die Forscherin. Die Coronaviren waren demnach besonders gut an die resilienten Fledermausarten angepasst und kamen in deren Körpern häufiger vor als in selteneren Fledermausarten. Als Folge davon stieg jedoch das Infektionsrisiko innerhalb der gesamten Fledermauskolonien, über alle Arten hinweg, wie die Virologen berichten. Insgesamt waren 1.113 der 2.362 Tiere mit einem von vier verschiedenen Coronaviren infiziert.

„In artenarmen Fledermausgemeinschaften scheinen anfälligere Wirte zu dominieren und somit die Coronavirus-Prävalenz zu erhöhen“, schreiben die Wissenschaftler. Die Studie belegt damit, dass das Risiko für eine Ausbreitung von Coronaviren steigt, wenn die Artenvielfalt der Fledermäuse sinkt.

Umweltschutz als Pandemievorsorge

Beobachtet haben die Forschenden dieses Verbreitungsphänomen für verschiedene Coronavirus-Varianten – unter anderem auch für zwei besondere Virusvarianten: die sogenannte Alpha-CoV 229E-like Variante, die einem menschlichen Erkältungs-Coronavirus ähnelt, sowie die Variante Beta-CoV 2b, die mit dem SARS-Erreger verwandt ist. Beide Varianten haben das Potenzial, eine Pandemie unter Menschen auszulösen.

Damit bestätigen Meyer und ihre Kollegen auch eine frühere Studie, wonach potenziell zoonotische Coronaviren vermehrt in gestörten Fledermaushabitaten vorkommen. „Alles in allem stützen unsere Ergebnisse das sogenannte ‚One Health‘-Konzept. Dieses besagt, dass es eine enge Verbindung zwischen Umweltschutz, Tiergesundheit und menschlicher Gesundheit gibt“, so Sommer. Wir müssen Wildtiere wie Fledermäuse demnach schützen, um uns selbst zu schützen. Der Erhalt ihrer Lebensräume trägt somit zur Vorbeugung von Pandemien bei.

Der Schutz von Fledermäusen ist aber auch aus ökologischen Gründen wichtig, betonen Meyer und ihre Kollegen. Denn sie regulieren Insektenpopulationen, bestäuben Pflanzen und verbreiten deren Samen. (Nature Communications, 2024; doi: 10.1038/s41467-024-46979-1)

Quelle: Universität Ulm

9. April 2024

- Claudia Krapp