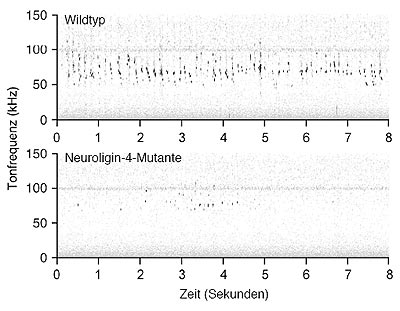

Autismus-Erkrankungen gehören zu den häufigsten Entwicklungsstörungen des menschlichen Gehirns. Sie sind durch ein gestörtes Sozialverhalten, eine verzögerte oder völlig ausbleibende Sprachentwicklung und sich wiederholende Verhaltensmuster charakterisiert und werden hauptsächlich durch genetische Faktoren verursacht. Göttinger Hirnforscher haben nun in Mäusen die Folgen einer genetischen Veränderung untersucht, die beim Menschen zu einer familiär erblichen Form des Autismus führt.

Entsprechend genetisch veränderte Tiere zeigen selektive Störungen im Kommunikations- und Sozialverhalten, die den Symptomen von Autismus ähneln. Die Wissenschaftler gehen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift PNAS davon aus, dass ihr neues Tiermodell die Entwicklung von Autismus-Therapien erheblich beschleunigen wird.

Raymond lernt Telefonbücher auswendig, kann 1.045 und 346 in Windeseile multiplizieren und hat die restlichen, noch verdeckten Karten bei einem Kartenspiel im Kopf. Andererseits ist er völlig unfähig, den normalen Alltag zu bewältigen. Er kann kommunizieren und versteht, was man zu ihm sagt, doch wirklich begreifen tut er nur das wenigste. Der US-amerikanische Spielfilm ‚Rain Man‘ schilderte die Alltagssituation eines Autisten.

Tatsächlich sind die im Film beschriebenen Inselbegabungen und Hochbegabung bei Autisten jedoch eher selten – etwa 60 Prozent der Betroffenen leiden unter einer geistigen Behinderung. Doch die typischen Symptome des Autismus wie Störungen beim Spracherwerb, ein gestörtes Sozialverhalten sowie stereotype oder sich wiederholende Interessen und Verhaltensweisen brachte Dustin Hoffman in der Rolle des Raymond eindrucksvoll zum Ausdruck.