Menschentypische Genvarianten zurückverfolgt

Doch wie sah es mit der genetischen Evolution des Homo sapiens aus? Wann entwickelten sich die Gene, die uns zum Menschen machen und von allen anderen Hominiden unterscheiden? Das haben Andirko und sein Team nun mithilfe von Genomvergleichen untersucht. Sie werteten dafür Datenbanken menschlicher Genvarianten aus, die mehr als 4,4 Millionen Punktmutationen im Erbgut der heute weltweit lebenden Menschen erfassen.

Aus diesen Genvarianten wählten die Forschenden primär sogenannte High-Frequency-Genvarianten für ihre Analyse aus. Diese Genombereiche sind durch Mutationen gekennzeichnet, die nur beim Homo sapiens gehäuft auftreten. Durch Vergleichsanalysen und mithilfe eines speziellen Algorithmus ermittelten Andirko und sein Team, wann diese Genvarianten auftraten und wie dies mit zeitlichen Eckpunkten der Homo-Sapiens-Evolution zusammenhängt.

Zwei klare Peaks der genetischen Innovation

Das Ergebnis: Unsere Vorfahren erlebten zwei ausgeprägte Schübe der genetischen Veränderungen – einen vor mehr als 300.000 Jahren und einen zweiten vor 90.000 bis 40.000 Jahren. „Diese Verteilung im Auftreten der hochfrequenten Genvarianten entspricht zwei Perioden mit großer Bedeutung für Evolutionsgeschichte des Homo sapiens“, erklären die Wissenschaftler. „Wir konnten klar verschiedene Epochen und die mit diesen verknüpften Varianten identifizieren.“

Durch nähere Analysen konnte das Team für einige dieser Genvarianten ermitteln, welche Funktionen und Organe sie beeinflussen. Dazu gehören neben Knochen, Muskeln und anderen anatomischen Merkmalen auch der Hormonstoffwechsel und das Gehirn. „Wir haben festgestellt, dass sich vor allem die Hirngewebe zu verschiedenen Zeiten unserer Geschichte in ihrem Expressions-Profil unterschieden“, berichtet Andirko. „Bestimmte Gene der neuronalen Entwicklung waren demnach zu einigen Zeiten aktiver als in anderen.“

Vom Frühmenschen zum Homo sapiens

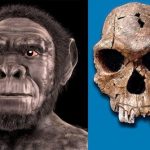

Der erste Peak neuer genetischer Varianten liegt vor gut 300.000 Jahren und damit in der Zeit, in der sich der Homo sapiens gerade von anderen Vertretern der Gattung Homo abtrennte. Unsere Vorfahren entwickelten damals unter anderem das gerade Gesicht ohne vorstehende Kiefer und weitere anatomische Merkmale des modernen Menschen. Davon zeugen unter anderem die 2017 im marrokkanischen Jebel Irhoud entdeckten Fossilien des bisher ältesten Homo sapiens.

Gleichzeitig könnten die zu dieser Zeit entstandenen Genvarianten dem werdenden Homo sapiens neue geistige Fähigkeiten und Verhaltensweisen verliehen haben. Indizien dafür fanden Andirko und sei Team in einigen aus dieser Zeit stammenden Genvarianten, die die Vernetzung des Gehirns fördern. Die dadurch neu erlangten Fähigkeiten könnten es unseren Vorfahren ermöglicht haben, besser mit Umweltveränderungen umzugehen.

Aufbruch in die Welt

Die zweite Phase besonders vieler neuer Genvarianten liegt in der Zeit vor rund 90.000 bis 40.000 Jahren. Dies entspricht der Phase, in der Homo sapiens Afrika verließ und andere Kontinente zu besiedeln begann. Damals entwickelten unsere Vorfahren vor allem einige neue geistige und koordinatorische Fähigkeiten, wie die funktionalen Analysen der Genvarianten zeigen. So bewirkten einige vor rund 50.000 Jahren aufgetretenen Mutationen, dass das Corpus Callosum, das die beiden Hirnhälften verbindet, deutlich größer wurde.

Etwa um die gleiche Zeit traten auch Genvarianten auf, die das Volumen der grauen Hirnsubstanz im Kleinhirn erhöhten. Anders als lange gedacht ist das Cerebellum nicht nur für die Bewegungssteuerung und -koordination zuständig, sondern spielt auch eine wichtige Rolle in vielen höheren Hirnfunktionen – von der Aufmerksamkeit bis hin zur Entscheidungsfindung.

„Das“ Menschengen gibt es nicht

Nach Ansicht des Forschungsteams zeige ihre Ergebnisse, wie und wann genetische Innovationen die Evolution des Homo sapiens geprägt haben. Gleichzeitig illustrieren sie aber auch, dass die Entstehung des modernen Menschen nicht die Folge nur eines oder weniger Gene war. „Wir haben keine Belege für evolutionäre Veränderungen gefunden, die nur auf einer oder wenigen Schlüsselmutationen beruhten“, sagt Andirko.

Stattdessen machten viele winzige Veränderungen und ihre zu bestimmten Zeiten auftretenden Häufungen uns Menschen zu denen, die wir heute sind. (Scientific Reports, 2022; doi: 10.1038/s41598-022-13589-0)

Quelle: Universidad de Barcelona

25. Juli 2022

- Nadja Podbregar