Eingebauter Krebsschutz

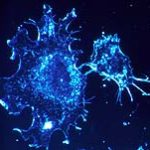

Das Ergebnis: Im Laufe ihrer Evolution haben Fledermäuse ausgedehnte DNA-Abschnitte mit antiviralen und tumorunterdrückenden Genen entwickelt, wie Scheben und sein Team berichten. Unter anderem fanden sie in der Fledermaus-DNA sechs genetische Anpassungen, die mit Proteinen der DNA-Reparatur zusammenhängen, und 46 Anpassungen für Proteine, die mit der Krebsbekämpfung in Verbindung stehen.

Diese Funde könnten eine mögliche Erklärung dafür liefern, warum Fledermäuse so krebsresistent und langlebig sind, so die Forschenden. Auch sonst ist das robuste Immunsystem der Fledermäuse durch Besonderheiten ihres genetischen Codes bedingt. Unter anderem fanden Scheben und seine Kollegen in der Fledermaus-DNA ein umfangreiches Archiv an Bauanleitungen für sogenannte Toll-like-Rezeptoren (kurz TLR). Diese erkennen die Oberflächenstruktur von Viren und Bakterien und können so frühzeitig das Immunsystem alarmieren.

Immunsystem arbeitet auf ungewöhnliche Weise

Das Immunsystem der Fledermäuse zieht zudem mit einer für Säugetiere ungewöhnlichen Strategie in die Schlacht. Während wir Menschen im Falle einer Infektion Fieber und Entzündungen entwickeln, ist die Entzündungsaktivität bei Fledermäusen stark gedämpft, wie Scheben und seine Kollegen erklären. Das bedeutet, dass Fledermäuse Krankheitssymptome nicht so stark spüren wie wir.

Doch das wirft neue Fragen auf, denn normalerweise ist die Entzündungsreaktion bei der Bekämpfung einer Infektion äußerst nützlich. Unter anderem sorgt sie dafür, dass sich die Blutgefäße weiten und mehr Abwehrzellen zuströmen können. Ohne größere Entzündung haben Fledermäuse somit weniger „kampfbereite“ Abwehrzellen vor Ort. Um dieselbe oder sogar eine bessere Schutzwirkung zu erzielen, müssten die einzelnen Immunzellen also deutlich leistungsstärker sein.

Stärker wirksame Immunbotenstoffe

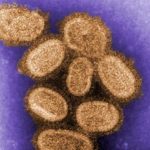

Das ist tatsächlich der Fall, wie die Forschenden feststellten: „Es ist möglich, dass eine verstärkte antivirale Reaktion durch Omega-Interferone dazu beiträgt, eine insgesamt gedämpfte Entzündungsreaktion bei Fledermäusen auszugleichen“, erklären sie. Die Omega-Interferone gehören zu den Cytokinen und damit zu unspezifischen Immunbotenstoffen, die für die Immunabwehr bei einer Infektion wichtig sind. Sie hemmen unter anderem die Virusvermehrung und aktivieren Immunzellen.

Die Produktion von Omega-Interferonen ist allerdings ungewöhnlich, denn wir Menschen und viele andere Säugetiere bilden im Falle einer Infektion stattdessen vermehrt Alpha-Interferone. Doch im Immunsystem der Fledermäuse spielen diese Botenstoffe – womöglich wegen ihrer schwächeren Wirksamkeit – eine so verschwindend geringe Rolle, dass zwei Arten sogar jegliche Gene für ihre Bildung verloren haben, wie Scheben und seine Kollegen berichten.

Flügel als Immunbooster

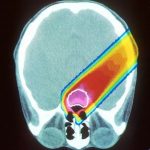

Doch warum können ausgerechnet Fledermäuse Infektionen und Krebs so effektiv bekämpfen? Die Antwort liegt in ihrem hoch aktiven Stoffwechsel, wie Scheben und sein Team erklären. Diesen benötigen die Fledermäuse, um sich in die Lüfte zu schwingen. Er macht sie aber auch anfälliger für destruktive Radikale und entzündungsauslösende Abfallstoffe.

Damit diese nicht ständig zu Zellschäden und Entzündungen führen, ist das Immunsystem der Fledermäuse hochreguliert. Quasi als wünschenswerter Nebeneffekt wirken diese Schutzmechanismen aber auch effektiv gegen Erreger und Tumore, weshalb Fledermäuse selbst gefährliche Viren überstehen und eine äußerst geringe Krebsanfälligkeit besitzen.

Neue Krebstherapien ableitbar?

Nach Ansicht des Forschungsteams könnten auch wir Menschen von den Erkenntnissen über das robuste Fledermaus-Immunsystem profitieren. „Diese Untersuchungen sind der erste Schritt, um die Forschung über die einzigartige Biologie der Fledermäuse in Erkenntnisse umzusetzen, die für das Verständnis und die Behandlung von Alterung und Krankheiten wie Krebs beim Menschen relevant sind“, sagt Scheben.

Gleichzeitig könnte mithilfe der neuen Erkenntnisse aber auch das Überspringen gefährlicher Viren auf den Menschen verhindert werden. (Genome Biology and Evolution, 2023; doi: 10.1093/gbe/evad148)

Quelle: Oxford University Press USA, Genome Biology and Evolution

26. September 2023

- Anna Manz