Strahlenschäden sichtbar gemacht: Ein neues Verfahren kann verborgene Materialdefekte in Atomreaktoren aufspüren – und so die Sicherheit älterer Atomkraftwerke erhöhen. Möglich wird dies durch eine kalorimetrische Messung, die versteckte Schäden in der Materialstruktur anhand ihrer Energiefreisetzung nachweisen kann. Dies eröffnet die Chance, auch solche von der Strahlung verursachte Mikroschäden in Reaktorwänden oder Leitungen zu erkennen, die bisher nicht nachweisbar waren.

Im Zuge des Ukrainekrieges und der Gasknappheit könnte die Atomenergie ein Comeback erleben – zumindest vorübergehend. Zwar sind die Probleme der Endlagerung von Atommüll noch lange nicht gelöst und auch der Rückbau von Atomkraftwerken ist extrem aufwendig und teuer. Aber eine begrenzte Laufzeitverlängerung der verbliebenen deutschen Kernkraftwerke könnte die drohende Energieknappheit in Teilen abpuffern.

Materialschäden in alternden Reaktoren

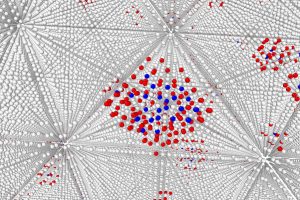

Das Problem jedoch: Viele Atomreaktoren in Deutschland und weltweit sind schon Jahrzehnte alt. Das Material ihrer Druckbehälter, Kühlleitungen und anderer Bauteile war entsprechend lange radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das jedoch führt unausweichlich zu Schäden: „Die Bestrahlung verändert Materialien, weil sie Defekte in ihrer Struktur verursacht“, erklären Charles Hirst von Massachusetts Institute of Technology (MIT) und seine Kollegen. Dies wiederum führt zu Materialermüdung, Rissen und im Extremfall Lecks.

Um das Austreten von Radioaktivität zu verhindern und die Sicherheit der Atomkraftwerke zu gewährleisten, müssen die Kraftwerke und ihre Bauteile daher feinmaschig überwacht werden. Neben der visuellen Inspektion geschieht dies durch Analysen von Materialproben mittels Transmissionselektronenmikroskopie, Leitfähigkeitsmessungen und der sogenannten Positronen-Annihilations-Spektroskopie (PAS). Aber sehr kleine Schäden können auch sie nicht immer erkennen.