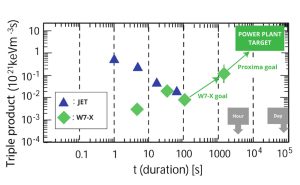

Konkurrenz zum ITER: Das deutsche Startup Proxima Fusion will in den kommenden Jahren ein erstes Fusionskraftwerk nach dem Stellarator-Konzept entwickeln. Schon in den 2030ern soll die Anlage fertig sein. Stellarator-Fusionsreaktoren nutzen komplexere Magnetstrukturen für den Einschluss des Plasmas als das konkurrierende Tokamak-Bauprinzip, dafür können sie im Dauerbetrieb laufen und sollen einfacher zu betreiben sein. Vorbild für die geplante Anlage ist der erfolgreiche deutsche Testreaktor Wendelstein 7-X.

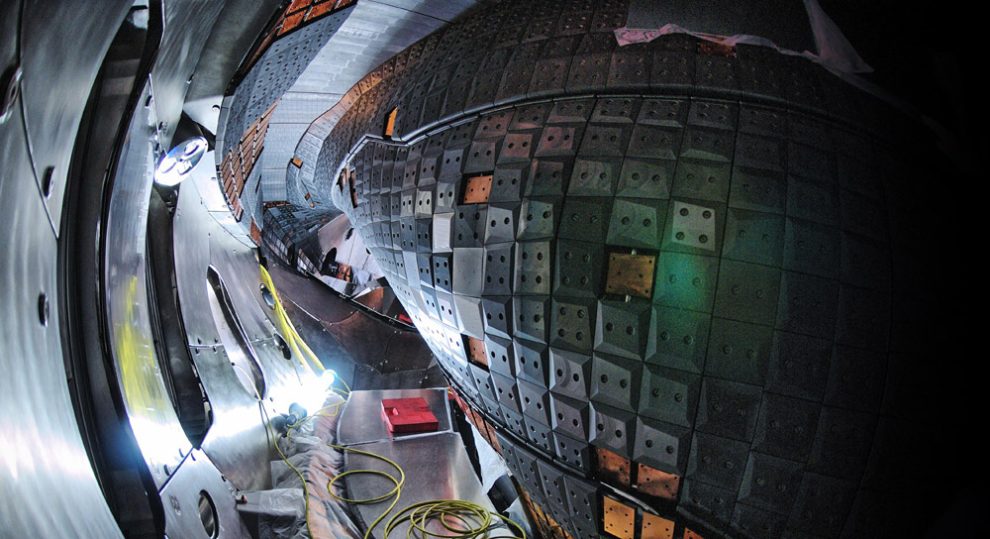

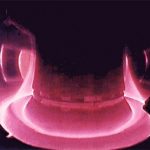

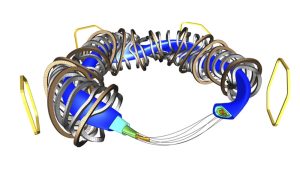

Fusionskraftwerke gelten als mögliche Energielieferanten der Zukunft. Bisher ist allerdings strittig, welcher Bautyp dafür am besten geeignet ist. Neben Laserfusions-Anlagen wie der National Ignition Facility in den USA gelten vor allem Stellaratoren und Tokamaks als vielversprechende Kandidaten. Beide schließen das Millionen Grad heiße Fusionsplasma mit Magnetfeldern ein. Bei Tokamaks wie dem Großreaktor ITER geschieht dies primär durch eine zentrale Magnetspule, die einen starken Plasmastrom induziert. Bei Stellaratoren wie dem deutschen Testreaktor Wendelstein 7-X sorgt dagegen ein komplex gewundenes Spulensystem für den magnetischen Einschluss.

Dadurch ist das Design eines Tokamaks zwar einfacher, dafür gibt es Schwierigkeiten bei der Stabilitätskontrolle des Plasmas und die Fusion kann nur pulsweise ablaufen. Beim Stellarator ist zwar das Bauprinzip komplizierter, aber der Betrieb einfacher. Zudem kann ein Fusionsreaktor dieses Typs im Dauerbetrieb laufen.

Erstes Fusionskraftwerk nach Stellarator-Prinzip

Einen Fusionskraftwerk nach dem Stellarator-Prinzip plant jetzt das neue Startup Proxima Fusion, gegründet von ehemaligen Wissenschaftlern und Ingenieuren des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Google-X. Ziel des in München sitzenden Unternehmens ist es, in den kommenden Jahren einen neuen Hochleistungsstellarator zu entwickeln. Schon in den 2030er Jahren soll das erste Fusionskraftwerk auf Basis eines Stellarators entstehen.