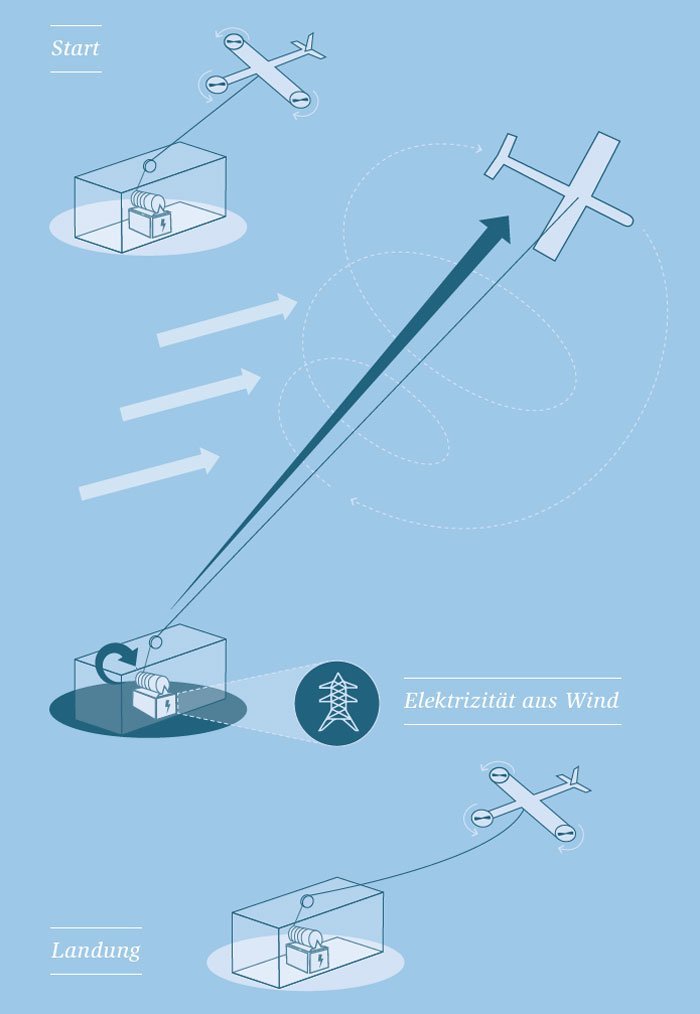

Mit der Achse der Seilrolle ist ein Generator verbunden, der durch ihre Drehung Strom erzeugt. Sobald das Seil abgerollt ist, sinkt der Drachen antriebslos wieder in die Nähe der Startplattform. Das Seil wird unterdessen aufgespult, dann beginnt der Aufstieg von Neuem. „Die große Herausforderung ist nicht das Fliegen an sich“, erklärt Luchsinger. „Das Problem ist das automatisierte Starten und Landen.“ Schließlich solle das Drachenkraftwerk Strom liefern können, ohne dass es von Menschen gesteuert wird.

Erfolgreicher Praxistest

Der Weg von der ersten Skizze bis zur ersten Kilowattstunde war lang. Am Ende stand ein Prototyp mit starren Flügeln statt einem Segel und statt mit mehreren Seilen wird der Energiedrachen mit Klappen wie bei einem Flugzeug gesteuert. Für das Starten und Landen setzen die Forscher kleine Rotoren ein, ähnlich wie bei einer Drohne.

Im Herbst 2018 gelang dann der erste erfolgreiche Praxistest: Auf den Höhen des Chasseral in der Westschweiz startete der Prototyp T 28 von seinem Basisfahrzeug aus und schraubte sich immer weiter nach oben. 30 Minuten lang kreiste das Gerät mit einer Spannweite von drei Metern dann autonom durch die Luft, produzierte elektrische Energie und landetet schließlich wohlbehalten wieder auf der Startplattform.

Rolf Luchsinger neben dem Prototyp T 29, der erstmals Strom ins Netz speisen soll. © Empa

Serienprodukt in Sicht

Luchsinger und sein Team haben nun schon den Nachfolger T 29 in den Startlöchern. Er soll bis zu zehn Kilowatt elektrische Leistung erzeugen und sogar ins Netz einspeisen: Die Berner Kraftwerke werden sich um die Weiterleitung des experimentellen Windstroms zu den Verbrauchern kümmern. Die Erkenntnisse aus den Flugversuchen mit T 29 sollen schließlich zum ersten Serienprodukt führen: dem TT100, einem Energiedrachen mit 15 Meter Spannweite. Positioniert auf einem Schiffscontainer, soll der Drachen autonom starten und landen und bis zu 100 Kilowatt Leistung erzeugen – das würde immerhin für 60 Einfamilienhäuser reichen.

Wie zukunftsträchtig Energiedrachen bald sein könnten, zeigt ein Blick auf die zahlreichen Wettbewerber: Allein in Europa entwickeln zehn Start-ups und mehrere Teams aus Universitäten und technischen Hochschulen Lösungen für diese Art der Energiegewinnung, wie die Wissenschaftler betonen.

Inseln als potenzielle Kunden

Doch wo könnten die fliegenden Stromlieferanten überhaupt zum Einsatz kommen? „Windkraft ist nichts für dicht besiedelte Gebiete“, sagt Luchsinger. Die Kunden für diese nachhaltige Art der Energieerzeugung leben in abgelegenen Gebieten. „Wir sprechen mit Minen, abgelegenen Siedlungen und Inseln als potenzielle Kunden. Dort sind bis heute Dieselgeneratoren im Einsatz, die Abgase und Lärm erzeugen und deren Treibstoff mit hohem Aufwand angeliefert werden muss“, erklärt der TwingTec-CEO.

Autonom arbeitende Energiedrachen könnten nach Luchsingers Ansicht dort Diesel einsparen und mittelfristig die gesamte Energieerzeugung übernehmen. Langfristig hat er aber noch größere Pläne: mit seinen Drachen schwimmende Windparks auf dem Meer zu errichten. Dort gibt es beliebig viel Platz, beliebig viel Wind und es stört niemanden. Um dieses Ziel realisieren zu können, sucht das TwingTec-Team für die Kommerzialisierungsphase nach privaten Kapitalgebern und Partnern aus der Energiewirtschaft.

Quelle: Empa – Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

2. Oktober 2019

- Daniela Albat