Fast volle Reichweite in zehn Minuten

Die Lösung scheint verblüffend einfach: „Der Schlüssel liegt in einer asymmetrischen Modulation der Temperatur“, erklären Yang und seine Kollegen. Denn wenn man beim Laden die Lithium-Ionen-Akkus schnell und kurzzeitig auf rund 60 Grad erhitzt, bleibt die flächige Ablagerung von Lithium aus – selbst bei 400 Kilowatt Ladeleistung. Dadurch könnte man in zehn Minuten genügend Strom tanken, um mit dem Elektroauto 320 bis 480 Kilometer weit zu kommen.

Allerdings gibt es einen Haken: Das Erhitzen muss schnell und vor allem kurz geschehen, um andere Schäden an der Batterie zu verhindern, wie die Forscher erklären. Denn hält die Wärme länger an, verändert sich die Struktur des Elektrolyten und das wiederum beeinträchtigt ebenfalls die Funktionsfähigkeit der Batterie. Versucht man jedoch, den Akku von außen auf die richtige Temperatur zu bringen, dauert allein das Aufheizen auf 60 Grad schon fast zehn Minuten.

Blitzheizung für Akkus

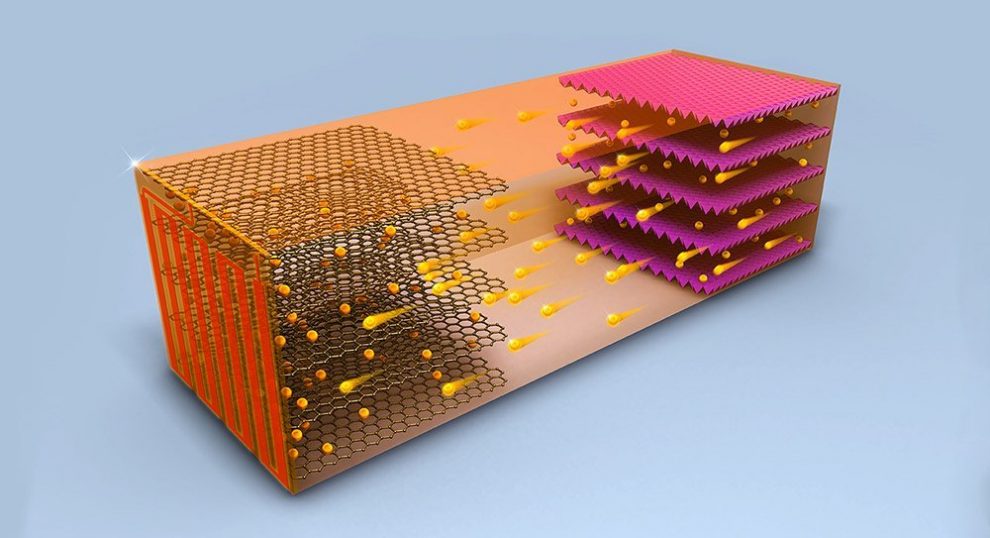

Was also tun? Die Forscher lösten dieses Problem durch eine in die Batterie selbst eingebaute Heizung. Dafür betteten sie eine dünne Nickelfolie in die Akkuzelle ein. „Ein Ende der Folie ist mit der Anode und damit dem negativen Pol verlötet, das andere Ende ragt aus der Zelle heraus und bildet einen dritten Pol – den Aktivierungs-Pol (ACT)“, berichten Yang und sein Team. Wenn nun das Schnellladen beginnt, wird der ACT-Pol mit dem positiven Pol der Batterie kurzgeschlossen und der Strom fließt dadurch fast nur durch die Nickelfolie.

Innerhalb weniger Sekunden heizt sich die Nickelfolie stark auf und erwärmt den Akku in unter einer Minute auf 60 Grad, wie Tests mit entsprechend modifizierten Elektroauto-Batterien belegten. Ist dann die Batterie heiß genug, wird der Nickelschaltkreis getrennt und der Ladestrom nun komplett zum Laden des Akkus genutzt. Durch dieses Heißladen verträgt der Akku selbst 400 Kilowatt, ohne Lithium-Ablagerungen zu bilden, wie die Forscher berichten.

Das Entscheidende dabei: Ist das Laden abgeschlossen, kühlt die Batterie schnell wieder auf Raumtemperatur ab und bleibt auch beim Entladen kühl. Das verhindert die Strukturänderung des Elektrolyten.

Stabil auch nach 2.500 Ladezyklen

Erste Tests dieser Methode waren erfolgreich: Ein gängiger Akku für Plug-In-Hybridautos mit 9,5-Amperestunden und einer Energiedichte von 170 Wattstunden pro Kilogramm ließ sich in zehn Minuten bis auf 80 Prozent aufladen. Nach 1.700 Ladezyklen hatte er nur 20 Prozent seiner Kapazität verloren. Eine Elektroauto-Batterie mit 209 Kilowattstunden pro Kilogramm behielt nach 2.500 Schnellladezyklen sogar noch 91,7 Prozent ihrer Kapazität, wie die Forscher berichten.

„Diese Technik erlaubt uns nicht nur ein schnelles Laden, sondern setzt die Akkus auch nur kurze Zeit einer erhöhten Temperatur aus – das verlängert ihre Lebensdauer“, sagt Seniorautor Chao-Yang Wang. Denn auch beim normalen, stundenlangen Laden steigt die Temperatur in der Batterie an, wodurch ihre Kapazität im Laufe der Zeit sinkt. In einigen Modellen werden daher externe Kühlungen eingesetzt, um die Autobatterien dabei zu temperieren.

Fünf Minuten sind das nächste Ziel

„Insgesamt betrachtet liegt der große Vorteil der Asymmetrischen Temperatur Modulation (ATM) darin, dass es eine Lösung für die Beschleunigung der elektrochemischen Prozesse bietet, aber dennoch eine Degradierung des Materials effektiv minimiert“, konstatieren die Forscher. Ihren Berechnungen zufolge wäre die Methode auch finanziell lohnend: Zwar macht der Einbau der Nickelfolie den Akku um 0,47 Prozent teurer, gleichzeitig aber entfallen Kosten für Akkukühlungen, wie sie erklären.

Durch diese Ladetechnik könnte ein echtes Schnellladen von Elektroautos möglich werden, so die Überzeugung der Forscher. Der Aufenthalt an der Ladestation würde dann kaum noch länger dauern als das Trinken einer Tasse Kaffee. Doch Wang und sein Team haben noch ehrgeizigere Ziele: „Wir arbeiten daran, eine energiedichte Batterie in nur fünf Minuten zu laden, ohne ihr zu schaden“, so Wang. „Denn das schnelle Laden ist der Schlüssel für den Erfolg der Elektrofahrzeuge.“ (Joule, 2019; doi: 10.1016/j.joule.2019.09.021)

Quelle: Cell Press

31. Oktober 2019

- Nadja Podbregar