Alpen ohne Gipfelgletscher: Als der „Eismann“ Ötzi seine Wanderung durch die Alpen antrat, gab es dort weniger Eis und Gletscher als heute. Denn bis vor 5.900 Jahren waren die Gipfel der Ostalpen eisfrei, wie nun Eisbohrkern-Analysen nahelegen. Erst dann begann eine kühlere Phase, die zu einer rapiden Vergletscherung der Gipfel führte – und die auch den Körper des auf dem 3.200 Meter hohen Tisenjoch gestorbenen Ötzi konservierte.

Heute sind die Gipfelgletscher der Alpen auf dem Rückzug. Prognosen zufolge könnte das Gebirge durch die globale Erwärmung vielleicht sogar in wenigen Jahrzehnten eisfrei werden. Doch um die Reaktion der Gebirgsgletscher besser einschätzen zu können, wäre es hilfreich zu wissen, wie sie auf vergangene Wärmeperioden reagiert haben. Bisher ist beispielsweise unklar, ob die Alpen seit der Eiszeit schon einmal eine vergleichbare Gletscherschmelze erlebt haben.

Gipfel unweit von Ötzis Todesstelle als Probenort

Doch in den Alpen gibt es nur wenige Gletscher und Eisfelder, deren Eisschichten weit genug in die Vergangenheit reichen. Vor allem in den Ostalpen sind die meisten Gipfel nicht hoch genug oder die Gletscher bereits zu angegriffen und verändert. Jetzt haben Pascal Bohleber von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und seine Kollegen aber doch noch einen geeigneten Probenort gefunden: den Gipfelgletscher der 3.518 Meter hohen Weißseespitze.

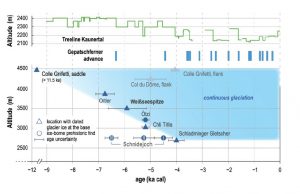

Das Spannende daran: Dieser Gipfel liegt nur zwölf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die berühmte Gletschermumie „Ötzi“ gefunden wurde – der rund 5.300 Jahre im Eis konservierte Körper eines Mannes aus der Kupferzeit. Der Blick in die Klimavergangenheit kann daher auch mehr darüber verraten, unter welchen Bedingungen Ötzi seine Wanderung über das Tisenjoch unternahm. Für ihre Studie führten die Forscher eine Eisbohrung durch den Gipfelgletscher bis zum Felsgrund durch und datierten das Eis mithilfe der Radiokarbondatierung.