Vor genau 800 Jahren legte Dschingis Khan in der fernen Mongolei die Basis für das größte Weltreich aller Zeiten. In dessen ehemaliger Hauptstadt Karakorum führen deutsche Archäologen schon seit mehreren Jahren umfangreiche Untersuchungen durch. Um zukünftig die Auswahl neuer Grabungsstellen zu vereinfachen, erstellen nun zwei Geomatik-Studentinnen mithilfe einer halbautomatischen Vermessungs-Robotikstation ein präzises Höhenmodell des Stadtgeländes.

Die Stadt Karakorum wurde kurz nach der Staatsbildung durch Dschingis Khan gegründet und war damit an sich schon eine Besonderheit für ein Nomadenvolk. Heute gilt sie als ein erstes multikulturelles Zentrum, denn sie beherbergte schon im 13. Jahrhundert Angehörige vieler Völker und Religionen. 1380 wurde die gesamte Stadtanlage vom chinesischen Erzfeind dem Erdboden gleich gemacht. Aus ihren Resten entstand zwei Jahrhunderte später eine der heutigen Hauptsehenswürdigkeiten der Mongolei, das Kloster Erdene Zuu.

Luftbilder und Geomagnetik lüften Geheimnisse

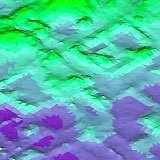

Archäologen der Akademie der Wissenschaften, des Deutschen Archäologischen Instituts und der Universität Bonn führen seit 1999 in der ehemaligen Hauptstadt Grabungen durch. „Für uns ist es besonders wichtig, das eine genaue Vermessung des fast zwei Quadratkilometer großen Stadtgeländes erfolgt, die uns Aussagen über eventuell verborgene Strukturen im Untergrund erlaubt“, erläutert Professor Hans-Georg Hüttel, Grabungsleiter vom Deutschen Archäologischen Institut, und fügt hinzu: „Neben Luftbildern und Ergebnissen aus der Geomagnetik bildet auch das neue detaillierte Höhenrelief eine sehr wichtige Grundlage für die Auswahl der Grabungsstellen.“

Und genau damit sind die beiden Studentinnen Juliane Kollowa und Sarah Laryea aus der Fakultät für Geomatik an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft gerade beschäftigt. Im mongolischen Hochland mit seiner ausgeprägten Steppenlandschaft werden dafür in Abhängigkeit von den Bodenbewegungen Geländepunkte im Abstand von ein bis sechs Metern für das Höhenrelief aufgenommen. Neuzeitliche Strukturen wie beispielsweise tiefe Fahrspuren werden ausgelassen. „Uns kommt es fast auf jeden Zentimeter an“, erklärt Andreas Rieger, Laborleiter an der Fakultät und Betreuer der Arbeiten von Seiten der Hochschule vor Ort, „wir werten im Detail 10 Zentimeter Höhenlinien aus, um Strukturen erkennen zu können, die mit bloßem Auge sonst nicht sichtbar sind. Unseren Studentinnen steht dafür die neueste Technologie zur Verfügung, die wir nun vor Ort ausgiebig testen. Eine solche Aufgabenstellung lässt sich an unserer Hochschule in Karlsruhe nicht simulieren.“