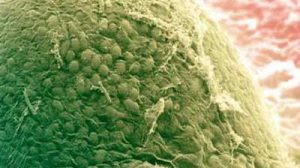

Ein nur rund einen Mikrometer kleiner Einzeller ist das schnellste Lebewesen der Welt: In einer Sekunde legt die zur Gruppe der Archaeen gehörende Mikrobe Methanocaldococcus das knapp 500-fache ihrer Körperlänge (bodies per second, Körperlängen pro Sekunde = bps) zurück. Zum Vergleich:

Ein Sportwagen mit ähnlichem Tempo dürfte auf einer Autobahn mit mehr als 6.000 Kilometer pro Stunde „geblitzt“ werden. Der Einzeller sei damit das mit Abstand schnellste Lebewesen der Welt, berichten Forscher der Universität Regensburg im Fachmagazin „Applied and Environmental Microbiology“.

Nach Ansicht der Forscher ist Schnelligkeit für die Archaeen überlebensnotwendig, um sich an ihre extremen Umweltbedingungen anpassen zu können. Denn viele Archaeen leben unter extremen Bedingungen in der Nähe von heißen Quellen am Grunde der Tiefsee. Dort schießt bis zu 400 Grad Celsius heißes Wasser aus dem Untergrund. Gerieten sie in diesen Strahl, könne das die Einzeller in einem Bruchteil von Sekunden in das für sie tödlich kalte Wasser der Umgebung katapultieren, sagen die Forscher.

Geschwindigkeit hält Einzeller im warmen Wasserbereich

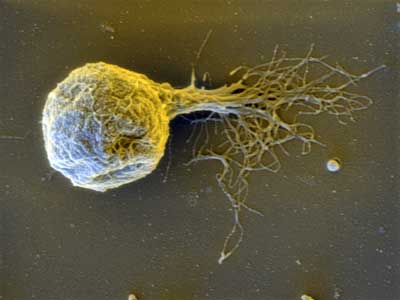

Schnell wieder in die warme Zone schwimmen zu können, ist daher für die Archaeen lebensnotwendig. „Mit ihren Geißeln halten sich die Archaeen in einer für sie optimalen Zone – zwischen der Tiefsee mit etwa zwei Grad Celsius und dem Inneren des Quellausgangs“, erklärt Reinhard Wirth vom Archaeenzentrum der Universität Regensburg. Die fadenförmigen Geißeln seien aber nicht nur Antrieb, sondern auch wichtiges Werkzeug, wenn es darum gehe, an Oberflächen in den bevorzugten Wachstumszonen anzuhaften.

Die Regensburger Wissenschaftler konnten bei einigen Archaeenarten unterschiedliche Schwimmstile beobachten. Neben einem sehr schnellen, mehr oder weniger geradlinigen Stil beherrschen die Archaeen auch einen langsameren Zick-Zack-Kurs. Letzteren setzen sie scheinbar dann ein, wenn sie sich in der Nähe von Oberflächen befinden. „Die Kombination der beiden Schwimmstile lässt uns vermuten, dass Archaeen ihre Schnelligkeit dazu nutzen, um sich in einem für sie günstigen Habitat zu halten und so zu überleben“, erklärt Wirth.