Ohne Eisen kein Leben. Vor allem die für den weltweiten CO2-Abau so wichtigen Meeresalgen nutzen das Spurenelement für ihre Photosynthese. Die Herkunft des im Meerwasser gelösten Eisens war bisher allerdings unklar, jetzt hat sich ein Forscherteam auf Spurensuche begeben und wurde fündig: in Mooren.

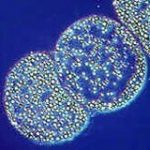

Ob der viel diskutierte Klimawandel aufzuhalten ist, entscheidet letztendlich auch die Funktionstüchtigkeit jener Regelmechanismen, die den globalen Kohlenstoffkreislauf kontrollieren. Ein wichtiges Element in diesem Kreislauf sind Kieselalgen, die 20 Prozent der globalen Photosynthese betreiben und damit wesentlich zum CO2-Abbau beitragen. Um CO2 aufnehmen zu können, benötigen die Algen das Spurenelement Eisen. Dieses ist im Meer allerdings Mangelware.

Wie kommt das Eisen ins Meer?

Meerwasser enthält zwar ein wenig Eisen – jedoch nicht genug. „Wir stellen uns also die Frage: Wie kommt das Eisen ins Meer?“, erklärt Professor Regina Krachler von der Universität Wien, Leiterin des biogeochmischen Forschungsprojekts . Untersuchungen ergaben, dass das Eisen auf natürlichem Wege entweder durch Regen oder durch Flusswasser ins Meer gelangt.

Flüsse wichtiger als gedacht

„Bisher ging man davon aus, dass Flüsse für die Eisenversorgung des Meeres überhaupt keine Rolle spielen, weil die Eisenpartikel, die aus dem Boden ausgeschwemmt werden und im Flusswasser schweben, ausflocken, sobald sie mit Meerwasser in Kontakt kommen, und sich im Mündungsgebiet ablagern“, erklärt Krachler. Doch ForscherInnen aus den USA fanden unlängst im offenen Meer komplex gebundenes Eisen, das aus Flussgewässern stammen muss. „Für die Produktion solcher Komplex- Moleküle, die Eisen stark binden, sind Moore mit Torfmoos besonders geeignet“, so Krachler.