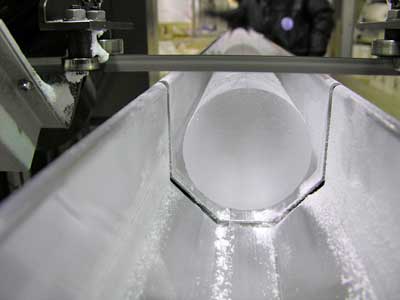

In diesem Dünnschnitt eines Eiskerns ist jahrtausende alte Luft eingeschlossen. Die Analyse lässt Rückschlüsse auf die Gaszusammensetzung in der Ergeschichte zu, so beispielsweise den Gehalt von Kohlenstoffdioxid. © Sepp Kipfstuhl / Alfred-Wegener-Institut

Ozeanströmungen änderten sich

Während der Eiszeit sammelte sich gemäß Schmitt mehr und mehr Kohlenstoffdioxid in den Tiefen des Ozeans an, wodurch die atmosphärische CO2-Konzentration sank. Erst am Ende der Eiszeit wurde dieses gespeicherte CO2 durch die sich ändernden Ozeanströmungen wieder an die Meeresoberfläche und somit in die Atmosphäre gebracht, schreiben die Wissenschaftler in „Science“.

Eine neuartige Isotopenmessung erlaubt es erstmals, „den Fingerabdruck des im Eis konservierten CO2 sicher zu entschlüsseln“, erklärt Schmitt. Er und sein Kollege Professor Hubertus Fischer haben zunächst am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung neuartige Messmethoden an Eisbohrkernen entwickelt und in langjähriger Forschungsarbeit nach ihrem Wechsel nach Bern weiter verfeinert.

CO2-Fingerabdruck

Die Glaziologen extrahieren mit der neuen Methode die im Eiskern eingeschlossene Luft vollständig, und das enthaltene CO2 wird gründlich gereinigt. In einem Massenspektrometer werden die verschiedenen Isotope des CO2 analysiert, wodurch der Ursprung des Kohlenstoffdioxids abgeleitet werden kann.

Bereits in den 1980er Jahren hatten Forscher vorgeschlagen, dass man anhand eines isotopischen „CO2-Fingerabdrucks“ dieses Rätsel lösen könnte. Jedoch war bisher eine präzise Analyse des im antarktischen Eis eingeschlossenen Kohlenstoffdioxids aufgrund technischer Hürden nicht möglich. Den Glaziologen und Klimaforschern ist nun jedoch in ihrer Studie der Durchbruch gelungen.

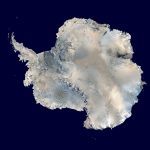

Mithilfe von speziellen Bohrern werden Eiskerne aus mehreren tausend Metern Tiefe gewonnen, um die Klimageschichte der Erde zu entschlüsseln. © Sepp Kipfstuhl / Alfred-Wegener-Institut

Entwickeln von Zukunftsszenarien

„Durch die neuen Daten konnten bereits einige Theorien über die möglichen Gründe der CO2-Schwankungen überdacht und verbessert werden. Messdaten aus der Vergangenheit erlauben es, Ideen darüber, wie das Klima am Ende der Eiszeit ausgesehen haben muss, immer klarer zu zeichnen“, sagt Schmitt. Jetzt müssten allerdings die Daten noch intensiv mit den Ergebnissen aus Klimamodellen verglichen werden, um die Modelle zu verifizieren und weiterzuentwickeln.

„Neben der wissenschaftlichen Neugier, wie unsere Erde in der Vergangenheit funktionierte, steht vor allem die Frage im Vordergrund, wie sich die Erde unter dem Einfluss des Menschen künftig entwickeln wird“, so Schmitt. Das seien wichtige Szenarien für die Zukunft, denn während der letzten 800.000 Jahre war der CO2-Gehalt der Atmosphäre noch nie auch nur annähernd so hoch wie heute, so der Klimaforscher. (Science Express, 2012)

(Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, 02.04.2012 – DLO)

2. April 2012