Schon die Römer kannten Beton. Sie stellten mit dieser Mischung aus Zement und Kies Hafenbefestigungen her, die schon seit mehr als 2.000 Jahren dem Meerwasser und den Wellen standhalten. Unser moderner Beton dagegen zerfällt meist schon nach 50 bis 100 Jahren. Was den antiken Beton so haltbar macht, hat jetzt ein internationales Forscherteam enträtselt. Das Geheimnis liegt in einer der Zutaten – eine Vulkanasche, die dem Zement besonders gute Bindeeigenschaften verleiht. Sie könnte helfen, auch heutige Zement- und Betonsorten haltbarer zu machen, erklären die Forscher im Fachmagazin „American Mineralogist“.

Beton ist eine Mischung aus dem Bindemittel Zement und Kies oder Sand mit Wasser. Heute wird Zement hergestellt, indem Kalk und Tone zermahlen und unter hohen Temperaturen von rund 1.450 Grad Celsius gebrannt werden. Dabei entsteht ein komplexes Gemisch aus Kalziumsilikaten und anderen Elementen. Härtet der mit Wasser versetzten Zement dann aus, entstehen Kalziumsilikathydrate, kristalline Verbindungen, die dem Material große Festigkeit verleihen.

2.000 Jahre haltbar statt nur 100

Allerdings ist die Haltbarkeit von Beton aus diesem Zement begrenzt: „In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Betonstrukturen erreichtet, die rund 50 Jahre lang halten sollten – viele von ihnen sind jetzt ihrem Ende nah“, erklärt Paulo Monteiro vom Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) in Kalifornien. Inzwischen liege die Lebensdauer bei 100 bis 120 Jahren. Gemessen an den Beton und Zementbauwerken der Römer ist das nicht gerade viel: Denn diese haben teilweise bereits 2.000 Jahre unbeschadet überstanden – und dies unter Wasser oder an ständig den Wellen ausgesetzten antiken Hafenanlagen.

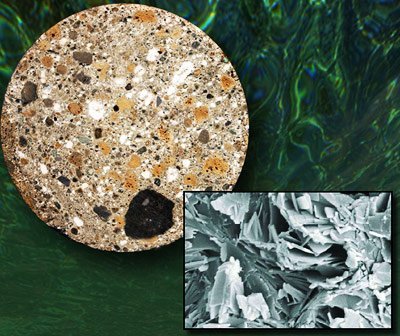

Bekannt war bereits, dass die Römer ihren Zement aus Kalk und vulkanischen Aschen herstellten. Sie mischten beides und füllten es in hölzerne Formen ein. Kam diese Mischung mit Meerwasser in Kontakt, löste dies eine chemische Reaktion aus, bei der der Kalkstein mit Wasser und Aschen zu Zement reagierte. Warum aber dieser Zement so haltbar war, blieb unklar. Um das herauszufinden, sammelten Monteiro und seine Kollegen Proben antiker Betonbefestigungen im versunkenen Hafen von Baiae nahe Neapel. Diese Proben analysierten sie mit Hilfe energiereicher Röntgenstrahlung am DESY Synchrotron in Deutschland, aber auch an der Advanced Light Source (ALS) des LBNL in Berkeley.