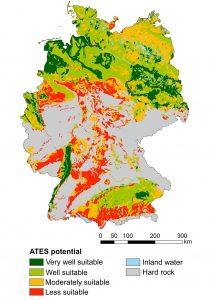

Wärme und Kälte nach Bedarf: Zum Heizen und Kühlen von Gebäuden lässt sich auch das Grundwasser nutzen – über sogenannte thermische Aquiferspeicher. Dabei wird erwärmtes Wasser unter der Erde gespeichert und bei Bedarf heraufgepumpt. Wo in Deutschland dafür günstige Bedingungen bestehen, zeigt nun die bisher detaillierteste Karte. Demnach sind immerhin 54 Prozent der Fläche potenziell geeignet, mit Schwerpunkten in Norddeutschland, dem Rheingraben und Teilen Bayerns.

Mehr als 30 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen derzeit auf das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Angesichts von Gasknappheit und den Anforderungen des Klimaschutzes werden in diesem Bereich dringend erneuerbare, klimaneutrale Verfahren gesucht. Neben Wärmepumpen, die Temperaturunterschiede zum Boden oder der Luft nutzen, kommen dafür auch thermische Aquiferspeicher in Frage: Methoden zur saisonalen Speicherung und Nutzung von Wärme oder Kälte aus dem Grundwasser.

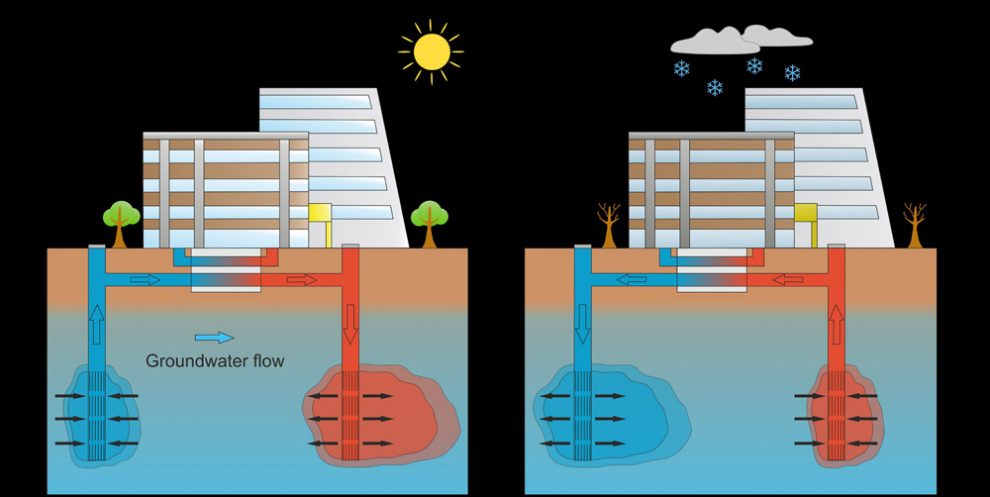

Diese Aquiferspeicher funktionieren, indem im Sommer und bei Hitze erwärmtes Wasser in oberflächennahe Grundwasserleiter gepumpt wird. Auch Wärme aus der Solarthermie oder von Industrieanlagen lässt sich so speichern. Weil durch das isolierende Gestein wenig Wärme verloren geht, kann dieses Wasser im Winter wieder heraufgepumpt und über Wärmepumpen für Warmwasser und zum Heizen verwendet werden. Im Sommer sorgt das vergleichsweise kühle Grundwasser für die nötige Kühlung.

Nutzungspotenzial ermittelt

Wo in Deutschland günstige Bedingungen für solche oberflächennahen Niedertemperatur-Aquiferspeicher (Low-Temperature Aquifer Thermal Energy Storage, LT-ATES) bestehen, haben nun Ruben Stemmle vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ermittelt. Dafür werteten sie unter anderem hydrogeologische Daten wie die Produktivität der Aquifere, die Strömungsgeschwindigkeit des Grundwassers und den Eisen- und Mangangehalt der Aquifere aus. Letzteres ist wichtig, weil ein zu hoher Gehalt dieser Metalle die Funktion der Pumpen und Anlagen stören kann.