Unter diesen Proben sind von Schmelzwasser unter dem Gletscher hervorgeschwemmte Sandkörner, deren Quarzkristalle Anzeichen einer schockbedingten Deformation zeigen. Außerdem fanden die Wissenschaftler einige größere Gesteinsstückchen, die offenbar durch die Einschlagshitze geschmolzen und dann wieder erstarrt waren. Diese Funde boten dem Team die Chance, die Quarzkörnchen auf Basis einer Argon-Isotopendatierung und die in den Gesteinsbrocken enthaltenen Zirkonkristalle einer Uran-Blei-Datierung zu unterziehen.

Nur wenige Millionen Jahre nach dem Dinokiller

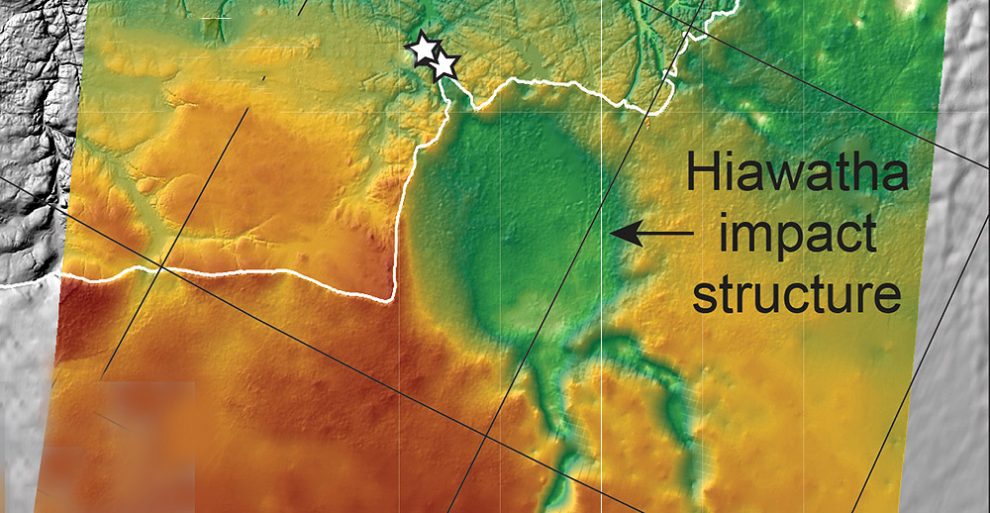

Das überraschende Ergebnis: Der Hiawatha-Krater ist erheblich älter als bislang angenommen. Beide Datierungsmethoden ergaben unabhängig voneinander ein wahrscheinliches Alter von knapp 58 Millionen Jahren. Damit traf dieser Asteroid die Erde nur wenige Millionen Jahre nach dem verheerenden und weit größeren Boliden, der vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier ausrottete. „Das hat uns alle überrascht“, sagt Erstautor Gavin Kenny vom schwedischen Naturkundemuseum in Stockholm.

Doch die in zwei Laboren mit verschiedenen Methoden durchgeführten Datierungen kamen beide zum gleichen Ergebnis. Hinzu kommt, das das höhere Alter des Kraters auch zu seinen morphologischen Merkmalen passt. Denn sowohl der Kraterrand als auch die zentrale, ringförmige Erhebung sind niedriger als sie bei einem jungen Krater sein dürften. „Die Datierung auf 58 Millionen Jahre hingegen erklärt diese Morphologie als Folge einer lang anhaltenden Erosion, bei der vor allem der Rand und der Ring verstärkt abgetragen wurden“, schreibt das Team.

Lange vor der Vereisung Grönlands

Damit scheint klar, dass der Hiawatha-Einschlag keinesfalls an der Dryas-Kälteperiode vor 12.900 Jahren beteiligt gewesen sein kann, wie Kenny und seine Kollegen betonen. Gleichzeitig bedeutet die Neudatierung auch, dass sich dieser Einschlag lange vor der Vergletscherung Grönland ereignete. Vor 58 Millionen Jahren herrschte dort noch ein gemäßigtes Klima und der Einschlagsort war von einem üppigen Wald mit reicher Tierwelt überzogen.

Der Asteroid traf demnach nicht auf eine dicke Eisschicht, sondern schlug direkt in den Erdboden ein. Dies setzte eine Energiemenge frei, die mehreren Millionen Hiroshimabomben entsprach und muss zumindest lokal und regional schwere Auswirkungen gehabt haben, wie die Forschen erklären. Einige zuvor auf dieses Ereignis zurückgeführte Störungen in der Struktur des Hiawatha-Gletschers und der umgebenden Eismassen müssen dagegen eine andere Ursache haben.

Hatte der Einschlag globale Folgen?

Kenny und sein Team halten es sogar für möglich, dass es globale Folgen gab: „Das Timing des Hiawatha-Einschlags stimmt mit dem sogenannten Paläozän-Kohlenstoff-Isotopen-Maximum (PCIM) überein“, berichten sie. Dieses Kohlenstoff-Maximum zeigt sich als breiter Peak einer vermehrten Einlagerung des schweren Kohlenstoff-Isotops 13C in Sedimenten aus dieser Zeit.

Wie die Forschenden erklären, spricht dies dafür, dass damals besonders viel CO2 in Torfmooren, Permafrost und Methanhydraten gebunden wurde und sich auch die Isotopenzusammensetzung des Meerwassers und der marinen Sedimente änderte. Eine solche Verschiebung könnte auf eine Klimaveränderungen hindeuten, wie sie beispielsweise nach einem Einschlag auftreten.

„Es besteht daher die Möglichkeit, dass der relativ große Hiawatha-Einschlag seine Signatur in den Kohlenstoff-13-Werten des späten Paläogens hinterlassen hat und dass er damals die lokale oder globale Produktivität beeinflusste“, schreiben die Forschenden. Um das zu bestätigen, müssen allerdings erst noch weitere Impakttrümmer und Auswurfsspuren des Einschlags gefunden und untersucht werden. (Science Advances, 2022; doi: 10.1126/sciadv.abm2434)

Quelle: University of Copenhagen

10. März 2022

- Nadja Podbregar