Warum gibt es auf der uns zugewandten Seite des Mondes mehr große Krater als auf seiner Rückseite? Eine Antwort auf dieses Rätsel hat nun ein internationales Forscherteam gefunden: Nicht die Zahl oder Art der Einschläge auf dem Erdtrabanten unterschieden sich, sondern die Beschaffenheit des Untergrunds und vor allem dessen Temperatur zur Zeit der Kraterbildung, so die Forscher im Fachmagazin „Science“.

Vor rund 4,2 bis 3,7 Milliarden Jahren war das Sonnensystem ein reichlich ungemütlicher Ort: Ständig schlugen Brocken auf Planeten und Monden ein, die bei der Planetenbildung übriggeblieben waren. Dieses sogenannte „große Bombardement“ hinterließ einige der großen Einschlagskrater auf Erde, Mars und auch dem Mond. Wie groß die damals auftreffenden Objekte waren, lässt sich normalerweise aus der Kratergröße ermitteln.

Rätselhafte Diskrepanz

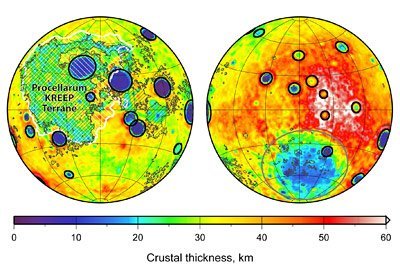

Doch gerade auf dem Mond ist das schwierig, wie Katarina Miljković von der Sorbonne in Paris und ihre Kollegen berichten. Viele Krater füllten sich mit Lava, die wichtige Merkmale verdeckt. Andere besitzen mehrere Kraterringe, die es schwer machen, den ursprünglichen, während des Einschlags entstandenen Krater zu identifizieren. Eine Annäherung an die tatsächliche Größe der Mondkrater lieferten aber in den letzten beiden Jahren Daten der Mondsonde Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL). Sie ermittelt über Schwerkraftmessungen die Krustendicke und kann so die durch einen Einschlag ausgedünnten Krustenstellen identifizieren.

Doch bei diesen Messungen fiel Seltsames auf: „Obwohl die zu- und abgewandte Seite des Mondes ungefähr gleich viele Einschlagsbecken besitzen, ist ihre Größenverteilung extrem asymmetrisch“, berichten die Forscher. Während auf der uns zugewandten Seite acht von den zwölf großen Kratern Durchmesser von mehr als 320 Kilometer besitzen, erreicht auf der abgewandten Seite gerade mal einer diese Größe. Und wie Modelle zeigen, kann dies nicht an Unterschieden im Bombardement liegen. „Selbst bei einer großen Spannbreite von Impakt-Szenarien sollte der Unterschied zwischen beiden Mondseiten bei weniger als einem Prozent liegen“, so Miljković und ihre Kollegen.