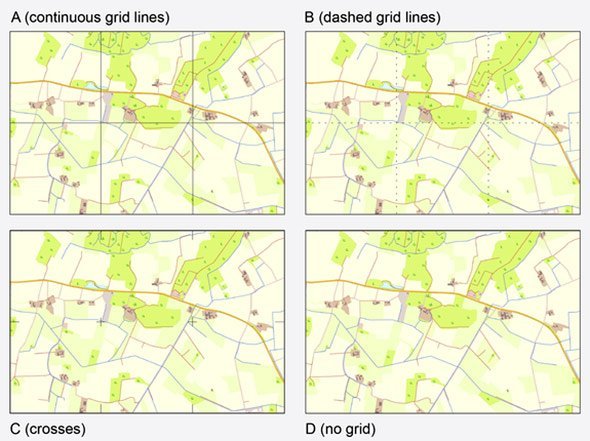

Karte studiert und trotzdem verirrt? Damit dies künftig nicht so schnell passiert, haben Forscher nach Möglichkeiten gesucht, die das Kartenlesen erleichtern und wurden fündig. Wie sie feststellten, helfen schon feine Gitterkreuze in einer Karte unserem Gehirn, eine präzisere Mental Map anzulegen – und das hilft dann bei der Orientierung. Denn typischerweise schleichen sich bei der Karte im Kopf schnell systematische Verzerrungen ein, wie die Forscher im Journal „PLoS ONE“ berichten.

Erste rechts, zweite links, ein Stück geradeaus: Wer sich solche Informationen über einen geplanten Weg aus einer Karte heraussucht, merkt sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den realistischen Weg. Denn die Karte im Kopf gibt die Wirklichkeit nur verzerrt wieder, das Gehirn merkt sich räumliche Daten nicht immer genau. Allerdings sind diese Verzerrungen oft systematisch: Die meisten Menschen machen dabei die gleichen Fehler.

„Ganz typisch ist zum Beispiel, dass Nutzer nach der Planung eines Weges mit einer Karte Strecken unter- oder überschätzen“, erklärt Seniorautor Frank Dickmann von der Ruhr-Universität Bochum. „Oder dass sie meinen, sie müssten ziemlich rechtwinklig abbiegen, auch wenn das gar nicht stimmt.“ Diese systematischen Fehler zu kennen, gibt Kartographen die Chance, Karten an diese menschlichen Eigenheiten anzupassen und sie so lesbarer zu machen.

Kartenlesen für die Forschung

Dennis Edler und seine Kollegen von der Ruhr-Universität Bochum haben nun eine verblüffend simple Methode gefunden, wie sich das Kartenlesen erleichtern lässt: Es reicht, bestimmte kartographische Elemente einzufügen und andere stärker zu betonen. Dazu gehören etwa künstliche Gitterlinien oder das Akzentuieren vorhandener Kartenelemente wie Straßen. „Diese Elemente tragen zur visuellen Strukturierung der Karteninhalte bei, selbst wenn sie optisch nur in sehr zurückgenommener Form in den Karten enthalten sind, zum Beispiel als feine Gitterkreuze“, erklärt Studienleiter Frank Dickmann.