Ende der fossilen Energieträger?

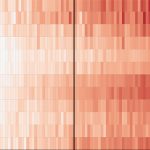

Die heikelste Frage während den Verhandlungen auf der COP28 war, wie deutlich eine Abkehr von der Nutzung fossiler Brennstoffe in den Energiesystemen gefordert werden würde. Während in Entwürfen zunächst verschieden scharfe Formulierungen dazu auftauchten, wurde im Abschlussdokument letztlich ein „Übergang“ hin zur Abkehr von Fossilen beschlossen. Weiter nutzbar bleiben damit „kohlenstoffarme Übergangsbrennstoffe“, die vergleichsweise wenig Kohlendioxid-Emissionen verursachen, zum Beispiel Flüssigerdgas, Wasserstoff und E-Fuels sowie die Kernkraft. Die bereits beschlossene Abkehr von der Kohle soll jedoch zusätzlich beschleunigt werden.

Die Formulierung ermöglicht allerdings, weiterhin Kohlendioxid aus Öl und Gas freizusetzen, wenn dieses CO2 aus Abgasen und der Atmosphäre wieder abgetrennt und gespeichert wird. Dieses CO2-Capture soll vor allem in Bereichen passieren, die „schwer zu dekarbonisieren sind“. Die sogenannten CCS-Technologien, die eine CO2-Speicherung ermöglichen, stecken jedoch noch in den Kinderschuhen und erlauben es derzeit nur, einen Bruchteil der Emissionen zu kompensieren.

Die finale Formulierung lässt den Ländern damit Interpretations- und Handlungsspielraum bei der Umsetzung, verdeutlicht jedoch, dass die Weltgemeinschaft sich auf dieses generelle Ziel einigen konnte. Damit steht in der Abschlusserklärung erstmals auch wörtlich die angestrebte Abkehr von allen fossilen Energieträgern: Öl, Gas und Kohle.

Mehr erneuerbare Energien

Außerdem beschlossen die Delegierten, die derzeitige Produktion von Erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und ihre Energieeffizienz zu verdoppeln. Damit steht fest, was die fossilen Energieträger ersetzen soll und dass Erneuerbare zeitnah massiv ausgebaut werden sollen. Ebenfalls in die Abschlusserklärung geschafft hat es der Beschluss, bestehende Subventionen für fossile Energien abzubauen und Emissionen aus dem Straßenverkehr zu verringern.

„Das wird unsere Welt nachhaltig verändern“, sagt der Klimawissenschaftler Carl-Friedrich Schleussner von der Humboldt-Universität zu Berlin. Klimaökonom Schwarze kritisiert jedoch, dass auf der COP28 zwar viel über Ambitionen, aber zu wenig über die mangelnde konkrete Umsetzung gesprochen wurde. „Was aber nützt mehr Ehrgeiz bei dem Klimazielen, wenn es beim Vollzugsdefizit bleibt? Nur wenn der Gipfel auch zu einer schonungslosen Analyse des weitgehenden Nichtstuns gekommen wäre, wäre diese COP ein Erfolg gewesen“, sagt er.

Klimafonds für besonders betroffene Länder gefüllt

Positiv werten Schwarze und Schleussner hingegen, dass auf der COP28 immerhin die Frage nach den Kompensationszahlungen für die von den Klimafolgen am härtesten getroffenen Länder weniger umstritten war als in den Vorjahren. So sagten Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate bereits zu Beginn des Klimagipfels zu, jeweils 100 Millionen US-Dollar für den „Green Climate Fund“ bereitzustellen.

Dieser Klimafonds wurde bereits 2010 beschlossenen und sollte durch reichere Staaten ab 2020 jährlich mit 100 Milliarden US-Dollar gefüllt werden. In den vergangenen Jahren hielten die Länder dieses Versprechen nicht, nun scheinen vorerst genug Mittel vorhanden zu sein. Mit dem Geld sollen klimabedingte Schäden und Verluste in besonders von den Folgen des Klimawandels betroffenen Ländern bezahlt werden. Außerdem sollen die Mittel ärmeren Ländern bei der Energiewende und der Klimaanpassung helfen.

Wie beurteilen Wissenschaftler und Klimaschützer die Beschlüsse?

Fachleute stehen den Beschlüssen der COP28 zwiegespalten gegenüber. Sie sehen positive Trends, aber auch „Schlupflöcher und ablenkende Scheinlösungen“ wie die CCS-Technologien. Zudem mahnen viele, dass die versprochenen Maßnahmen erst umgesetzt werden müssten, um zu wirken. Theoretisch könnten sie ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Praktisch steht das noch in den Sternen.

„Die Konferenz ist ein kleiner Schritt nach vorn, aber nicht der große Wurf, der angesichts der offensichtlichen Klimakrise eigentlich nötig gewesen wäre. Nicht historisch, sondern nur das Nötigste“, sagt der Klimaforscher Niklas Höhne von der Wageningen Universität. Auch Klimaschützer und Umweltorganisationen bewerten die COP28 als ersten, aber deutlich zu kleinen Schritt hin zu einem notwendigen Ausstieg aus fossilen Energien.

„Es ist nicht der große Durchbruch, den der Präsident der Klimakonferenz immer wieder beschworen hat – es ist ein Kompromiss“, sagt der Klimawissenschaftler Schleussner. „Aber vielleicht ist es ein Kompromiss, der uns den Zielen des Pariser Abkommens näherbringen wird, als viele glauben.“ Er hält es für möglich, dass die Schlupflöcher für die weitere Nutzung der fossilen Energien, die sich vor allem die ölreichen Staaten erstritten haben, aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht nicht genutzt werden. (Abschlusserklärung der COP28)

Quelle: Science Media Center, Deutsche Umwelthilfe

Korrigiert: In einer früheren Version stand irrtümlicherweise, dass der „Green Climate Fund“ mit jährlich 100 Millionen US-Dollar gefüllt werden soll. Es sind aber 100 Milliarden US-Dollar.

14. Dezember 2023

- Claudia Krapp