Der Nordamerikanische Kontinent ist keine massive, einheitliche Platte, sondern gleicht eher einer Schichttorte: Unterhalb der drei Milliarden Jahre alten Kontinentwurzel haben Forscher jetzt eine Schicht von sehr viel jüngerem, chemisch deutlich verschiedenen Gestein entdeckt. Wie sie in „Nature“ berichten, deuten Dehnungsmuster im Untergrund darauf hin, dass diese nicht durch ein Plume von unten angesetzt wurde, sondern durch bei Subduktion abgeschabtes Gestein entstand. Dies wirft ein neues Licht auf die Bildung und Entwicklung der Kontinente.

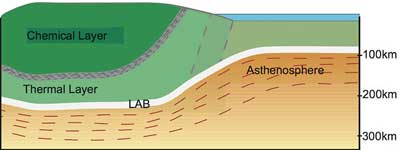

Die Oberfläche der Kontinente ist gut erforscht, ihr innerer Aufbau jedoch noch immer in Teilen eine Terra Inkognita. Denn um beispielsweise die Grenze zwischen der Lithosphäre, der festen Hülle der Erde und der Asthenosphäre, dem zähflüssigen Teil des Erdmantels festzustellen, müssen Geowissenschaftler auf indirekte Methoden zurückgreifen. Mit Hilfe von seismischen Messungen ermittelten sie für den nordamerikanischen Kontinentsockel, den so genannten Kraton, an seiner dicksten Stelle eine Tiefe von rund 250 Kilometern, zu den Rändern hin nimmt die Dicke ab. Vor einigen Jahren jedoch ergab eine weitere Messung mit einer anderen Methode eine scharfe Grenze der seismischen Wellen in viel geringerer Tiefe, in nur 120 Kilometern. Worum es sich dabei handelte, konnte jedoch nicht geklärt werden.

Seismische Wellen verraten Dehnungsstrukturen

Jetzt haben Forscher der Universität von Kalifornien in Berkeley eine neue Technik, die so genannte seismische azimutale Anisotropie eingesetzt, um erneut das Kraton Nordamerikas zu untersuchen. Die Methode basiert auf der Tatsache, dass Erdbebenwellen sich schneller ausbreiten, wenn sie in die gleiche Richtung wandern, in der Gestein gedehnt wurde, als wenn sie quer dazu verlaufen. Durch die winzigen Laufzeitunterschiede ist es möglich, Struktur und Spannungsverläufe im Untergrund zu rekonstruieren.

Binnengrenze in 150 Kilometern Tiefe

„Während die Lithosphäre über die Asthenosphäre wandert, wird das Material gedehnt und erhält eine Struktur, die die Richtung angibt, in die sich die Platten bewegen“, erklärt Barbara Romanowicz, Leiterin des Berkeley Seismological Laboratory und Professorin für Geo- und Planetenwissenschaften. In ihren Messungen entdeckten auch die kalifornischen Forscher eine Grenze in 150 Kilometern Tiefe und damit weit über dem Unterrand des Kratons in 250 Kilometern.