Die tektonischen Platten Erde sind in ständiger Bewegung, das ist seit 50 Jahren bekannt. Trotzdem geben viele dabei wirkende Prozesse den Geologen noch immer Rätsel auf. Heute bricht das Forschungsschiff „Maria S. Merian“ zu einer Expedition in den Südatlantik auf, die grundsätzliche Fragen zur Kontinentaldrift beantworten soll. Ziel ist ein unterseeischer Gebirgsrücken, der beim Auseinanderbrechen des Urkontinents Gondwana entstand.

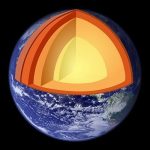

Jahrtausende lang glaubten die Menschen, die Erde habe eine feste Form. Als Alfred Wegener 1915 sein Buch „Die Entstehung der Kontinente und Ozeane“ veröffentlichte, glaubte ihm die Fachwelt zunächst kein Wort. Erst in den 1960er Jahren setzte sich bei Geologen langsam die Erkenntnis durch, dass die Erdoberfläche tatsächlich nicht starr und fest, sondern in Platten unterteilt und beweglich ist. Heute umschreibt man dieses Phänomen mit dem Begriff Plattentektonik. Aber auch wenn sie mittlerweile zur Allgemeinbildung gehört, versteht die Forschung bei weitem nicht alle Prozesse, die ihr zugrunde liegen.

Einige Fragen soll eine Expedition Kieler Meeresgeologen mit dem deutschen Forschungsschiff „Maria S. Merian“ beantworten, die am 24. November von den Kapverdischen Inseln Richtung Südost-Atlantik startet. Ziel ist der sogenannte Walfischrücken vor der Küste Namibias. „Wir wissen immer noch zu wenig über das, was sich im Erdmantel abspielt“, erklärt der wissenschaftliche Fahrtleiter Professor Jan Behrmann vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR), „und wir wollen den Planeten, auf dem wir leben, einfach besser verstehen“.

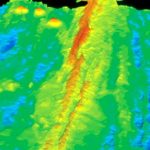

Zerbrechen von Gondwana ließ „Walfischrücken“ entstehen

Der Walfischrücken ist ein untermeerischer Gebirgszug, der sich von der nordnamibischen Skelettküste über 3.000 Kilometer weit Richtung Südwesten bis zur Inselgruppe Tristan da Cunha mitten im Südatlantik erstreckt. Vom teilweise 5.000 Meter tiefen Meeresboden erhebt sich das Gebirge bis zu 200 Meter unter der Wasseroberfläche. Seine Entstehung geht auf das Auseinanderbrechen des Großkontinents Gondwana zu Beginn der Kreidezeit vor rund 130 Millionen Jahren zurück. Seitdem entfernen sich die Bruchstücke Südamerika und Afrika immer weiter voneinander – aktuell mit etwa vier bis fünf Zentimetern pro Jahr. Der Atlantik wird also immer breiter, der Walfischrücken immer länger.