„carbonate compensation depth“

Unter anderem von der Wassertiefe und der Temperatur hängt ab, ob sich kalkhaltige Sedimente am Meeresboden ablagern können. Ab einem bestimmten Tiefenbereich löst sich der aus abgestorbenen Planktonlebewesen stammende Kalk auf und kann sich nicht am Meeresboden ablagern. Die CCD oder „carbonate compensation depth“ gibt diesen sehr variablen Grenzbereich in der Wassertiefe an. Liegt der Meeresboden tiefer als die CCD, gibt es keine kalkhaltigen Sedimente, liegt er darüber, bildet sich Kalkstein.

Die Forscher untersuchten die Ablagerungen im Lombardischen Becken, einem Teil der italienischen Südalpen, der geologisch zu einem Bruchstück der Afrikanischen Platte – der Adriatischen Mikroplatte – gerechnet wird. Der Übergang von kalkhaltigen Sedimenten zu den kieselsäurehaltigen Ablagerungen der Radiolarien in dieser und anderen Regionen wurde bislang damit erklärt, dass der Boden des sich öffnenden Atlantischen Ozeans unter die CCD sank.

Bisher dachten die Wissenschaftler, dass sich dann allerdings wieder kalkhaltige Sedimente bildeten, weil es im Wasser zu einer starken Vermehrung kalkhaltiger Planktonlebewesen kam. Bei einem derartigen Szenario reichern sich nach und nach auch tiefer liegende Wasserschichten mit gelöstem Kalk an. Die CCD verschiebt sich dann nach unten, bis sie tiefer als der Meeresboden liegt. Dann kann wieder Kalkstein entstehen.

Die Ansammlung und Ablagerung von Radiolarien am Meeresboden unterhalb der CCD sei aber auch bei modernen Ozeanen keine Notwendigkeit, argumentieren Bachtadse und seine Kollegen. Schließlich werden in weiten Bereichen der Ozeane heute Tiefseetone abgelagert. Hier enthält das Ozeanwasser nur sehr wenig Kieselsäure, so dass die Überreste von Radiolarien sich auch auflösen, bevor sie absinken können.

Paläomagnetismus belegt Kontinentwanderung

Die Forscher schlagen in einem Alternativmodell vor, dass sich die Region, in der auch das Lombardische Becken liegt, im mittleren Jura weit nach Süden in eine Zone nahe am Äquator bewegte. Dort gibt es auch heute noch große Vorkommen kieselsäurehaltigen Planktons – die Radiolarien. Später soll sich diese Kontinentalplatte wieder nach Norden und damit zu den Zonen mit kalkhaltigem Plankton hinbewegt haben. Das würde die Sedimentabfolge Kalkstein-Radiolarite-Kalkstein erklären.

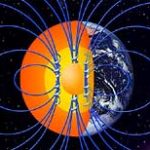

Ihr Modell zur Sedimentierung von Radiolarien im Lombardischen Becken aufgrund einer Plattenbewegung in Nord-Süd-Richtung belegen die Wissenschaftler mit Hilfe des Paläomagnetismus. Gesteine werden bei ihrer Entstehung parallel zu der Richtung des Magnetfelds der Erde magnetisiert. Die Neigung der Feldlinien, die Inklination, ist eine Funktion der geographischen Breite. Somit kann durch die Bestimmung der Richtung einer Magnetisierung in einer Gesteinsprobe eindeutig auf die geographische Breite geschlossen werden, in der das Gestein entstand.

An verschiedenen Stellen im Lombardischen Becken entnahmen die Wissenschaftler paläomagnetische Proben. Wie erwartet, konnte mit Hilfe dieser Untersuchungen zunächst eine Bewegung der Region in Richtung Süden bestätigt werden. Demnach befand sich die Region, zu der auch das Lombardische Becken gehört, im frühen Jura in tropischen Breiten, im mittleren und späten Jura sogar nahe am Äquator. In der frühen Kreidezeit dagegen hatte sich die gesamte Kontinentalplatte wieder in Richtung Norden bewegt, so dass das Lombardische Becken wiederum in tropischen Breiten lag.

Zum ersten Mal wird mit dem Modell, das Bachtadse und seine Kollegen aufgestellt haben, der Entstehung der Wechsellagerung von Kalkstein und Radiolariten nicht nur eine vertikale Verschiebung der CCD gegenüber dem Meeresboden zugrunde gelegt. Die Wissenschaftler weisen mit Hilfe des Paläomagnetismus bislang unbekannt hohe Driftraten der afrikanischen Platte im Erdmittelalter nach, deren Nordrand sich aus einer Zone mit stark kalkhaltigem Plankton nahe an den Äquator bewegte, wo vornehmlich Radiolarien zu finden sind, und später in nördliche Breiten zurückkehrte. Dieses Modell könnte eine Erklärung liefern für die im gesamten Mittelmeerraum und Nahen Osten auftretenden Radiolarite aus dem Jura.

(idw – Universität München, 04.03.2005 – DLO)

4. März 2005