Durchaus vielversprechend: Die Gewinnung des begehrten Batterie-Rohstoffs Lithium aus deutschen Geothermieanlagen könnte sich lohnen, wie eine erste Abschätzung nahelegt. Demnach könnten die schon existierenden Tiefbohrungen im Idealfall mehr als 4.000 Tonnen Lithium pro Jahr aus den Reservoiren im Oberrheingraben und in Norddeutschland fördern. Das wäre genug, um bis zu elf Prozent des Lithiumbedarfs der geplanten deutschen Batterieproduktion abzudecken. Allerdings sind viele Detailfragen noch ungeklärt.

Lithium gehört zu den begehrtesten Hightech-Rohstoffen weltweit, denn es liefert den Grundstoff für Lithium-Ionen-Akkus. Mit dem Aufschwung der Elektromobilität und anderen batteriebasierten Technologien könnte der Lithiumbedarf schon in den nächsten Jahren die globalen Fördermengen überschreiten – es droht eine Lithiumknappheit. Bisher stammt das „weiße Gold“ vorwiegend aus Australien und Südamerika, Deutschland ist zu 100 Prozent von Lithium-Importen abhängig.

Lithiumgewinnung aus Geothermie-Bohrungen im Check

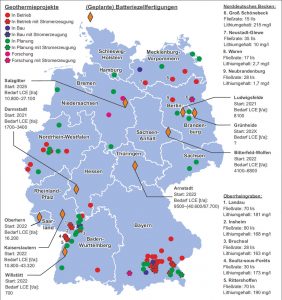

Doch das müsste nicht sein: Unter deutschem Gebiet liegen die größten Lithiumvorkommen Europas. Ein Teil davon ist im Gestein des Erzgebirges gebunden, ein noch größeres Lithium-Reservoir findet sich in den heißen Tiefenwässern Norddeutschlands und des Oberrheingrabens. In den letzten Jahren wurden daher mehrere Pilotprojekte initiiert, die die Gewinnung dieses Lithiums untersuchen. Der große Vorteil dabei: In diesen Regionen existieren bereits Geothermie-Kraftwerke, die das Thermalwasser anzapfen und zur Wärmegewinnung nutzen.

Ob sich diese Lithiumgewinnung in heimischen Geothermie-Kraftwerken wirklich lohnt und wie ergiebig dies sein könnte, war jedoch bisher nur in Teilen geklärt. Valentin Goldberg und seine Kollegen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben dies nun genauer untersucht. Dafür werteten sie die Fördermengen und Betriebsdaten der bestehenden Geothermie-Anlagen aus, die Lithiumkonzentration im Tiefenwasser, sowie die zu erwartende Effizienz der Lithium-Extraktion.