Mondgesteinsprobe 15498 wurde von Apollo-15-Astronauten aufgesammelt. Sie besteht aus Basaltfragmenten in einer dunkleren Matrix aus glasartigem Gestein. © NASA

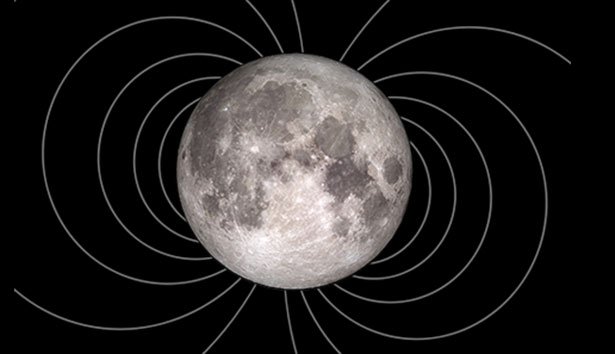

Genau dies macht diesen lunaren Brocken so interessant: Er könnte verraten, ob es zur Zeit seiner Kristallisation noch ein Mondmagnetfeld gab oder nicht. Aus älteren Mondproben ist bekannt, dass das lunare Magnetfeld vor rund vier Milliarden Jahren noch eine Stärke von 20 bis 110 Mikrotesla hatte. Angetrieben wurde es von Konvektionsströmen des damals noch flüssigen Mondkerns – ähnlich wie beim Geodynamo der Erde.

Zeitkapseln fürs lunare Magnetfeld

Vor rund 3,56 Milliarden Jahren jedoch wurde das Magnetfeld rapide und drastisch schwächer, wie Analysen von Mondgestein belegen. „Es ist jedoch unbekannt, ob diese Abnahme das völlige Aufhören des Monddynamos widerspiegelt oder ob er nur in einem schwächeren Zustand weiterlief“, erklären Tikoo und ihre Kollegen. Der Grund: Es fehlte schlicht an Gesteinsproben aus jüngerer Zeit.

Diese Lücke schließt nun der Gesteinsbrocken aus dem Mare Imbrium, denn er enthält winzige Metallspäne, die ferromagnetisch sind. Wie kleine Zeitkapseln haben sie bei Kristallisation des Gesteins die damals herrschende Magnetfeldstärke konserviert. Wie hoch diese war, haben die Forscher durch Erhitzen und Magnetmessungen nun ermittelt.

Magnetisch noch vor 1 bis 2,5 Milliarden Jahren

Das überraschende Ergebnis: Die Metallpartikel im Mondgestein wiesen eine Magnetisierung von noch fünf Mikrotesla auf, wie die Messungen ergaben. Damit muss der Mond noch vor 1 bis 2,5 Milliarden Jahren ein entsprechendes Magnetfeld besessen haben. „Diese Daten verlängern die bekannte Lebensdauer des lunaren Dynamos um mindestens eine Milliarde Jahre“, konstatieren Tikoo und ihre Kollegen.

Sonia Tikoo sucht nach Antworten. Denn bisher ist unklar, wie der Mond so lange sein Magnetfeld halten konnte. © Nick Romanenko/ Rutgers University

Doch wie schaffte es der Monddynamo, so lange aktiv zu bleiben? Bisher haben auch die Wissenschaftler dafür keine endgültige Erklärung. „Keiner der aktuellen Dynamo-Szenarien umfasst Mechanismen, die noch so lange erhalten bleiben konnten“, erklären die Forscher. Eine rein thermisch angetriebene Konvektion im Mondkern müsste den Modellen nach bereits vor rund vier Milliarden Jahren zum Erliegen gekommen sein. Prozesse im Mondmantel oder eine Hitzezufuhr durch viele große Einschläge passen ebenfalls nicht ins Bild.

Rätsel um den „Motor“

Die Forscher vermuten, dass vielleicht eine Kombination der bekannten Prozesse dafür sorgte, dass der Monddynamo länger lief und der Mondkern später abkühlte als bisher angenommen. Dies passt zu jüngsten Messungen von Mondsonden, nach denen die Übergangszone von Mondkern und -mantel selbst heute noch heiß und vielleicht sogar schmelzflüssig sein könnte.

Möglicherweise ist auch der Mondkern anders zusammengesetzt als bisher gedacht: „Weil die Rate der Kristallisation von der Zusammensetzung des Kerns abhängt, könnte unser Ergebnis den bisherigen Vorstellungen zum Mondkern widersprechen“, sagt Tikoo. „Der Mondkern besteht zwar hauptsächlich aus Eisen, aber irgendetwas muss hineingemischt sein: Schwefel, Kohlenstoff oder ein anderes Element.“

Spannend auch für Exomonde und Exoplaneten

Die neuen Erkenntnisse zum Magnetfeld werfen nicht nur ein neues Licht auf die Geschichte des Mondes. Sie könnten auch für andere kleinere Himmelskörper relevant sein. Denn die Existenz eines Magnetfelds ist entscheidend dafür, ob ein kleiner Exoplanet oder Exomond eine Atmosphäre halten kann. Auch die Lebensfreundlichkeit hängt von einem schützenden Magnetfeld ab, wie die Forscher betonen. (Science Advances, 2017; doi: 10.1126/sciadv.1700207)

(Rutgers University, 10.08.2017 – NPO)

10. August 2017