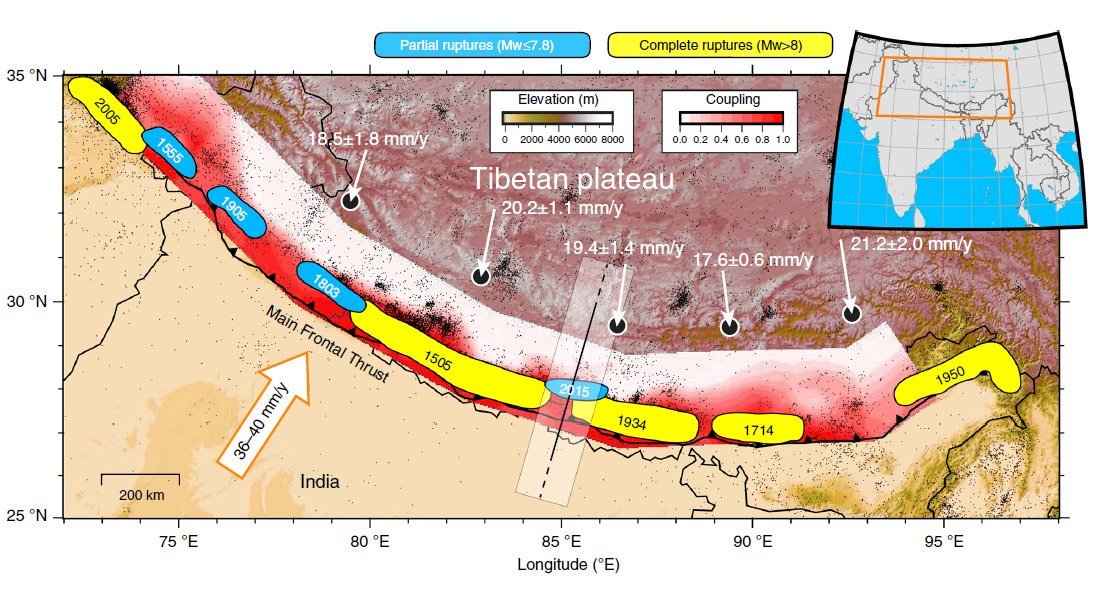

Düstere Prognose: Nach dem schweren Erdbeben von 2015 droht Nepal eine noch schlimmere Katastrophe. Denn wie eine Simulation enthüllt, folgt in dieser Region auf mehrere mittlere Beben typischerweise ein Mega-Beben der Magnitude 8 und höher. Der Grund: Jeder Teilbruch der Plattengrenze steigert die Spannungen in der restlichen Bruchzone – bis sich das Ganze in einem Extrembeben entlädt. Bis es soweit ist, könnten aber noch einige „normale“ Beben nötig sein, so die Forscher.

Am 25. April 2015 wurde Nepal von einem Erdbeben der Magnitude 7,8 heimgesucht – dem stärksten seit 80 Jahren. Innerhalb von Minuten riss der Untergrund auf 120 Kilometern Länge auf und Kathmandu verschob sich um drei Meter nach Süden. Die Erschütterungen zerstörten ganze Dörfer, lösten Lawinen und Erdrutsche aus und töteten rund 9.000 Menschen.

Verhakte Platten

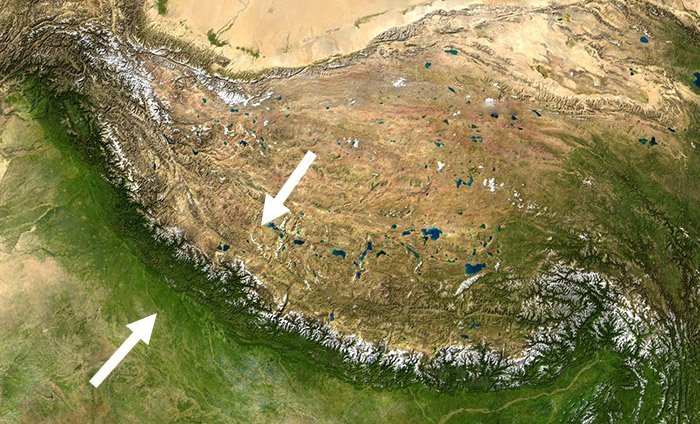

Die Ursache dieser und früherer Erdbeben in der Himalaya-Region ist die Kollision zweier Erdplatten. Die Indische Platte taucht unter die Eurasische ab und lässt eine rund 2.000 Kilometer lange Bruchzone entstehen. Durch Reibung und Verhaken der Platten stauen sich dort immer wieder Spannungen auf – die sich immer wieder in Beben entladen.

Das Problem jedoch: „Beim 2015er-Beben brach nur ein Teil des Bruchsystems. Der vorderste, oberflächennahe Teil der Bruchzone, wo die Indische unter die Eurasische Platte abtaucht, riss nicht und steht immer noch unter Spannung“, erklärt Luca Dal Zilio von der ETH Zürich. Indizien dafür hatten Geoforscher bereits kurz nach dem Gorkha-Beben aufgedeckt – und schon damals warnten sie vor einem noch bevorstehenden Mega-Beben in der Region.