Überraschende Entdeckung: Rund 150 Kilometer unter unseren Füßen liegt eine zuvor unerkannte Grenzschicht im oberen Erdmantel. Sie markiert das Ende einer wahrscheinlich globalen Zone, in der die unter den Erdplatten liegende Schicht, die Asthenosphäre, nicht nur plastisch verformbar, sondern auch teilweise aufgeschmolzen ist. Flüssiges Magma kommt demnach nicht nur in Vulkanregionen vor, sondern ist in geringen Anteilen überall unter den Erdplatten präsent, wie Forschende in „Nature Geoscience“ berichten.

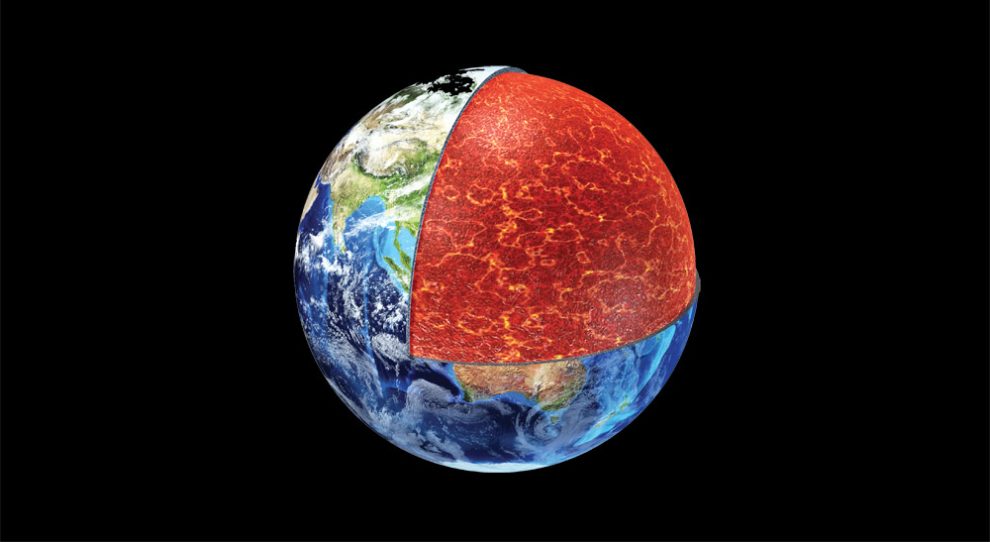

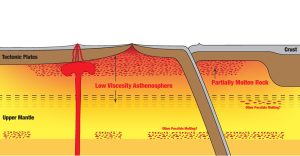

Die Lithosphäre bildet die äußere feste Hülle der Erde. Sie besteht aus der Erdkruste und einem kleinen, erstarrten Teil des Erdmantels und ist je nach Lage zwischen 60 und 200 Kilometer dick. Aus ihr bestehen die Erdplatten, die wie Schollen auf der wärmeren, weicheren Asthenosphäre schwimmen. In dieser Schicht des Erdmantels ist das Gestein plastisch verformbar, aber nicht komplett geschmolzen. Gängiger Annahme nach enthält die Asthenosphäre nur lokal Bereiche schmelzflüssigen Magmas, beispielsweise in den Vulkanregionen.

Abrupter Sprung in 150 Kilometer Tiefe

Doch jetzt enthüllt eine seismische Kartierung: Im oberen Bereich der Asthenosphäre ist das Gestein auch abseits der Vulkangebiete teilweise aufgeschmolzen. Entdeckt haben dies Junlin Hua von University of Texas in Austin und seine Kollegen, als sie seismische Daten von 716 Messtationen weltweit mithilfe eines speziellen Verfahrens auswerteten. Dabei suchten sie nach Verlangsamungen und Streuungen der Bebenwellen, wie sie unter anderem durch Veränderungen der Festigkeit und des Aggregatzustands von Gestein verursacht werden.

Die Auswertungen enthüllten: In rund 150 Kilometer Tiefe gibt es eine Grenzschicht in der Asthenosphäre, in der sich die Laufzeiten der seismischen Wellen abrupt ändern. Oberhalb dieser Grenzschicht werden die Bebenwellen deutlich abgebremst. Dann jedoch macht die Wellengeschwindigkeit einen abrupten Sprung um rund vier Prozent und beschleunigt sich wieder. „Diese PVG-150-Grenze ist auch außerhalb der Hotspots vorhanden, sie ist demnach nicht auf von Mantelplumes geprägte Bereiche beschränkt“, berichten Hua und seine Kollegen.