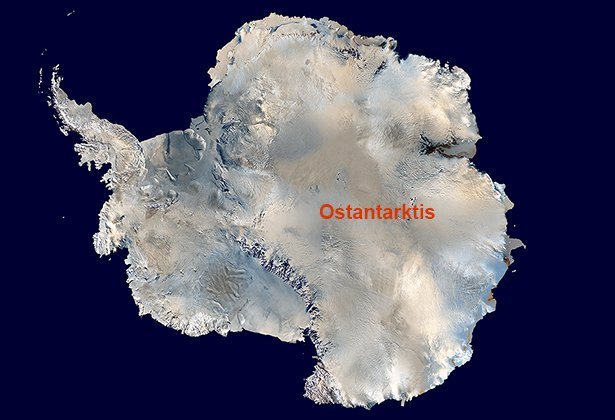

Seismisches Messnetz installiert

Das Problem: Weil in der unzugänglichen Region kaum seismische Messgeräte stehen und der Kontinent von Meer umgeben ist, gab es kaum verlässliche Bebendaten aus der Ostantarktis. „Die Annahme, dass die Ostantarktis tatsächlich viel weniger Erdbeben hat als andere Kontinente war daher schwer zu verifizieren“, erklären Amanda Lough von der Drexel University in Philadelphia und ihre Kollegen.

An die extreme Kälte angepasst: Seismisches Messgerät für den Einsatz in der Ostantarktis. © Amanda Lough

Doch seit 2007 hat sich dies geändert: Im Rahmen des internationalen Polarjahres wurde damals ein neues, wenn auch noch lückenhaftes seismisches Messnetz in der Ostantarktis installiert. „Dies liefert die erste Chance, die Intraplatten-Seismizität der Ostantarktis auch in Form von schwachen Beben zu erfassen“, so die Forscher. Sie haben dafür die Daten des ostantarktischen Messnetzes ausgewertet.

27 Beben in einem Jahr

Das überraschende Ergebnis: Allein im Jahr 2009 ereigneten sich in der Ostantarktis 27 Erdbeben. Zwar waren diese mit einer Magnitude von 2,1 bis 3,9 relativ schwach. Dennoch: In einem Jahr registrierten die Forscher damit mehr Erdbeben in diesem Gebiet als jemals zuvor. „Schon diese 27 Ereignisse belegen, dass die Ostantarktis seismisch signifikant aktiver ist als bisher gedacht“, sagen Lough und ihre Kollegen. Ihre Aktivität sei nur wenige schwächer als die des kanadischen Schilds, einem vergleichbaren Kraton.

Die Analyse der Bebenwellen lieferte klare Belege dafür, dass es sich dabei um echte Erdbeben handelte – und nicht nur um Erschütterungen innerhalb des kilometerdicken Eispanzers. Die Hypozentren der Beben lagen in zehn bis 30 Kilometern Tiefe. „Sie können daher mit hoher Sicherheit in der Kruste lokalisiert werden – und müssen daher tektonischen Ursprungs sein“, so die Forscher. Die Annahme, dass der dicke Eispanzer Beben komplett unterdrückt, sei damit widerlegt.

Alte Riftzone reaktiviert

Auffallend dabei: Die meisten der ostantarktischen Erdbeben ereigneten sich entlang einer langgestreckten Senke am Fuß der Gamburtsew-Berge – genau dort, wo Forscher zuvor die urzeitliche Riftzone lokalisiert hatten. Das kann nach Ansicht von Lough und ihren Kollegen kein Zufall sein: „Die Korrelation der seismischen Ereignisse und dieser Riftzone ist nahezu zwingend“, sagen sie.

Topografie dea Gamburtsew-Gebirges - dieser unter dem EIs der Ostantarktis verborgene Gebirgszug wurde erst vor einigen Jahren entdeckt. © British Antarctic Survey

Zwar stammt diese antarktische Riftzone aus der Kreidezeit vor rund 100 Millionen Jahren und zeigt heute keine Anzeichen mehr einer aktiven Bewegung. Dennoch vermuten die Wissenschaftler, dass die Erdbeben von dieser altem Riftzone ausgehen. „Die beobachtete Seismizität repräsentiert eine Reaktivierung des ruhenden Riftsystems durch das aktuelle Spannungsfeld im Platteninneren“, erklären die Forscher.

Neue Fragen

Das Prinzip dahinter: An der alten „Dehnungsfuge“ der Erdkruste ist der Untergrund schwächer und reagiert schon auf Belastungen, die in stabileren Gebieten keine Folgen hätten. Doch entlang des urzeitlichen Grabenbruchs reichen sie aus, um ein Erdbeben auszulösen. „Das Riftsystem bildet eine Schwächezone, die das Aufreißen des Gesteins erleichtert“, so Lough.

Was jedoch genau in der Kruste tief unter dem Eis der Ostantarktis geschieht, müssen nun weitere Auswertungen seismischer Daten zeigen. „Unsere Beobachtungen werfen neue Fragen darüber auf, wie Eisschilde, Intraplatten-Spannungen und die Seismizität miteinander verknüpft sind“, betonen Lough und ihre Kollegen. (Nature Geoscience, 2018; doi: 10.1038/s41561-018-0140-6)

(Drexel University, 05.06.2018 – NPO)

5. Juni 2018