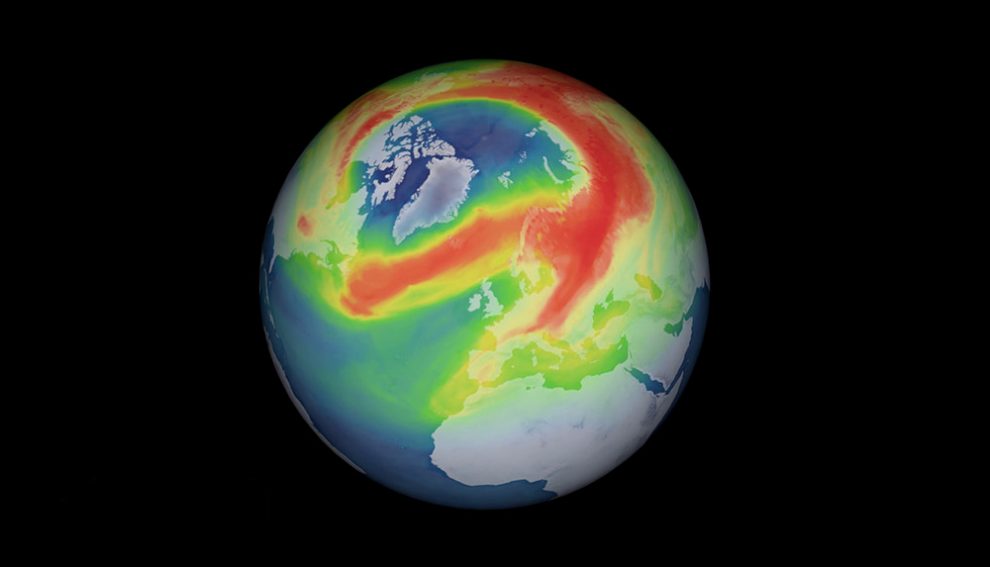

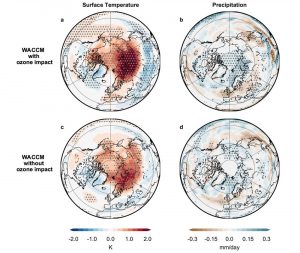

Direkte Rückkopplung: Wenn hoch über dem Nordpol die Ozonwerte sinken, dann hat dies einen direkten Einfluss auf unser Wetter – das Frühjahr wird anomal warm und trocken, wie eine Studie enthüllt. Demnach absorbiert die ausgedünnte Ozonschicht weniger Sonnenlicht, dadurch bleibt die Stratosphäre kälter. Das wiederum begünstigt Luftströmungen, durch die warm-trockene Luft nach Mitteleuropa strömt. In den polaren Breiten wird es hingegen feuchter, wie die Forschenden in „Nature Geoscience“ berichten.

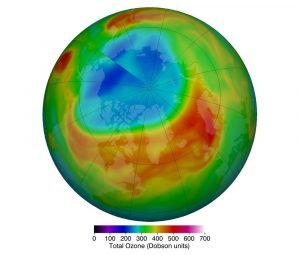

Ein Ozonloch entsteht, wenn das Sonnenlicht im Frühjahr ozonabbauende Reaktionen in der Stratosphäre in Gang setzt. Das Chlor aus Treibgasen und anderen FCKW wirkt dabei als Katalysator und „Ozonkiller“. In letzter Zeit kommt es auch über der Arktis immer häufiger zu einem solchen drastischen Ozonschwund – zuletzt 2011, 2016 und 2020. Im Frühjahr 2020 waren in der Kernzone der Ozonschicht sogar 95 Prozent des Ozons zerstört – so viel wie nie zuvor auf der Nordhalbkugel.

Als Ursache für diese Häufung arktischer Ozonlöcher gilt der Klimawandel: Weil er Luftströmungen rund um den Nordpol verändert, bleibt die polare Stratosphäre im Frühjahr länger kalt und wärmere Luft kann nicht nach Norden vordringen. Dadurch entstehen günstige Bedingungen für einen starken Ozonabbau.

Symptom oder Ursache?

Doch umgekehrt beeinflusst der arktische Ozonschwund auch das Klima, wie nun Marina Friedel von der ETH Zürich und ihre Kollegen herausgefunden haben. Anstoß für ihre Studie war die Beobachtung, dass ein arktisches Ozonloch oft von Wetteranomalien über der gesamten Nordhalbkugel begleitet wurde: In Mittel- und Nordeuropa und bis nach Sibirien hinein war es in diesen Jahren ungewöhnlich warm und trocken – 2020 war dies besonders gut zu beobachten. In polaren Breiten hingegen war es oft nasser als normal.