Eine sensationelle Entdeckung hat ein internationales Forscherteam in Nord-Patagonien gemacht: Die Erdwissenschaftler fanden dort seltene Erdmantelgesteine, so genannte Granat-Peridotite, aus 90 Kilometer Tiefe. Durch die mineralische Zusammensetzung dieser Gesteine können die Forscher Rückschlüsse auf die Plattentektonik Patagoniens ziehen, berichtet die Fachzeitschrift „Journal of Petrology“.

Das Spezialgebiet von Theodoros Ntaflos von der Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie der Universität Wien ist der so genannte lithosphärische Erdmantel, der sich direkt unter der Erdkruste in circa 50 bis 100 Kilometer Tiefe befindet. Durch die Untersuchung des Erdmantels wollen Lithosphärenforscher den detaillierten Aufbau der Erde klären und plattentektonische Phänomene erkunden. „Aus dem Erdmantel ist die Erdkruste entstanden, auf der wir jetzt leben“, sagt Ntaflos.

Aber wie erforscht man ein Gebiet, das 50 bis 100 Kilometer unter der Erdoberfläche liegt, und zu dem es keinen direkten Zugang gibt? „Die einzige Möglichkeit, den Erdmantel, seine Zusammensetzung und die dort stattfindenden Prozesse zu erforschen ist – neben seismischen Methoden – der Weg über die Erdmantelgesteine, die man an der Erdoberfläche findet“, so Ntaflos.

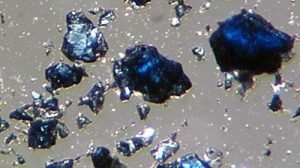

Xenolithe: „Blinde Passagiere“ aus der Tiefe

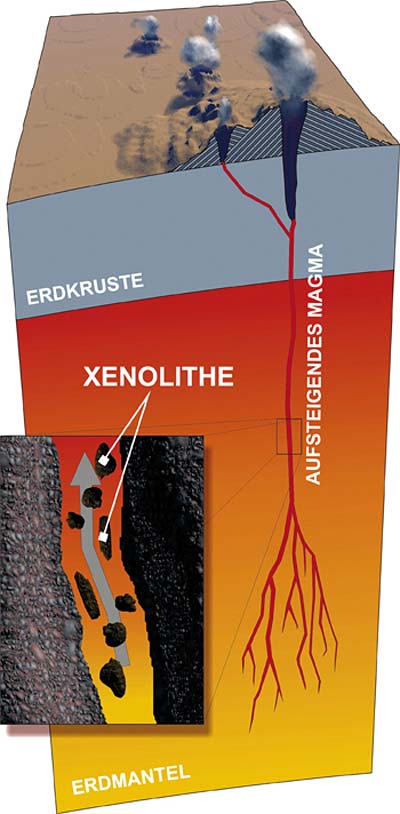

Erdmantelgesteine werden Xenolithe genannt – xeno (griechisch) = fremd -, weil sie in genetisch fremde, vulkanische Gesteine eingeschlossen an die Oberfläche transportiert werden. „Der Erdmantel ist nicht flüssig, sondern befindet sich grundsätzlich in festem Zustand“, sagt Ntaflos: „Nur wenn sich die lokalen Bedingungen verändern – zum Beispiel durch Temperaturerhöhung, Druckverminderung oder Wasserzufuhr – kann es zu einer Aufschmelzung kommen und zähflüssige Lava mit basaltischer Zusammensetzung entstehen. Diese Schmelze drängt nach oben, weil sie leichter ist als das umliegende Gestein.“

Nach der Aufschmelzung im Erdmantel reißt der Lavastrom auf seinem Weg nach oben Fragmente des umliegenden festen Mantelgesteins mit. „Dieses mitgerissene Material sind die Xenolithe“, erklärt der Petrologe: „Die basaltischen Schmelzen mit den eingeschlossenen Xenolithen erreichen die Erdoberfläche innerhalb von einigen Stunden bis Tagen, was geologisch gesehen eine hohe Geschwindigkeit ist.“

Aufgrund des hohen Tempos haben die eingeschlossenen Gesteine keine Zeit, mit den umliegenden Basalten (vulkanischen Gesteinen) zu reagieren. „Daher stellen sie für uns Momentaufnahmen aus der Tiefe dar, die sozusagen als ‚blinde Passagiere‘ zu uns kommen.“

Granat-Peridotite besonders selten

Die so genannten Granat-Peridotite, die Ntaflos und sein Team in Nord-Patagonien entdeckt haben, sind besonders selten – „und zwar deshalb, weil sie aus einer enormen Tiefe von ungefähr 90 Kilometern stammen, in der eine Temperatur von 1.300° Celsius herrscht.“ Aufgrund ihrer sehr hohen Dichte sind sie schlicht zu schwer und schaffen es deshalb meist nicht bis an die Erdoberfläche.

„Weltweit gab es bisher nur fünf Granat-Peridotit-Funde“, so Ntaflos: „In Sibirien, China, Australien und zwei Funde in Argentinien, wobei unser Fund der aktuellste ist.“

Fragen der Plattentektonik in Patagonien

Über die mineralische Zusammensetzung der Erdmantelgesteine aus Nord-Patagonien können Ntaflos und sein Team Rückschlüsse auf die Plattentektonik Patagoniens ziehen. „Es gibt Hinweise darauf, dass Patagonien keine einheitliche Kontinentalplatte ist, sondern aus mehreren Mikroplatten besteht, und das untersuchen wir“, so der Forscher. Die bisherigen Ergebnisse haben der Erdwissenschafter und sein Team im Journal of Petrology vorgestellt.

Geochemische Analyse

Die zur genauen Charakterisierung nötigen geochemischen Analysen an den Gesteinsproben wurden sämtlich am Department für Lithosphärenforschung der Universität Wien durchgeführt. Die detaillierte Zusammensetzung der Minerale wurde mit Hilfe verschiedener moderner Methoden, wie der Elektronenstrahlmikrosonde und der „Laser Ablation Induktiv gekoppelten Plasma- Massenspektrometrie“ bewerkstelligt. Das Alter des sensationellen Gesteinfunds ist mit Hilfe der „Thermischen Ionisations-Massenspektrometrie“ (TIMS) festgestellt worden.

(idw – Universität Wien, 09.07.2009 – DLO)