Bögen, Säulen und gar riesige Pilze: Die Natur hat im Laufe der Zeit aus Sandstein bizarre Formen erschaffen. Wie diese Gebilde entstehen und warum einige scheinbar ewig halten, haben Forscher in einem Experiment untersucht. Das überraschende Ergebnis: Erst die Erosion macht die Formationen stabil. Denn schrumpft ihre Grundfläche, dann muss der Rest mehr Last tragen – und das fügt die Körner fester zusammen, so die Forscher im Fachmagazin „Nature Geoscience“.

Sie ziehen jährlich tausende von Touristen aus aller Welt an: Die bizarren Sandsteinformationen in vielen Gebieten Utahs und Arizonas sind ein einzigartiges Wunderwerk der Natur. Steinerne Bögen, Säulen, Alkoven oder pilzförmige Gebilde stehen hier in der Landschaft, wie von einem riesenhaften Künstler hingemeißelt. Doch entstanden sind sie durch natürliche Prozesse: Sonne, Wind, Regen und Frost setzten dem Gestein im Laufe der Zeit zu und trug Teile davon ab. So weit, so bekannt.

Sandsteinwürfel im Wassertank

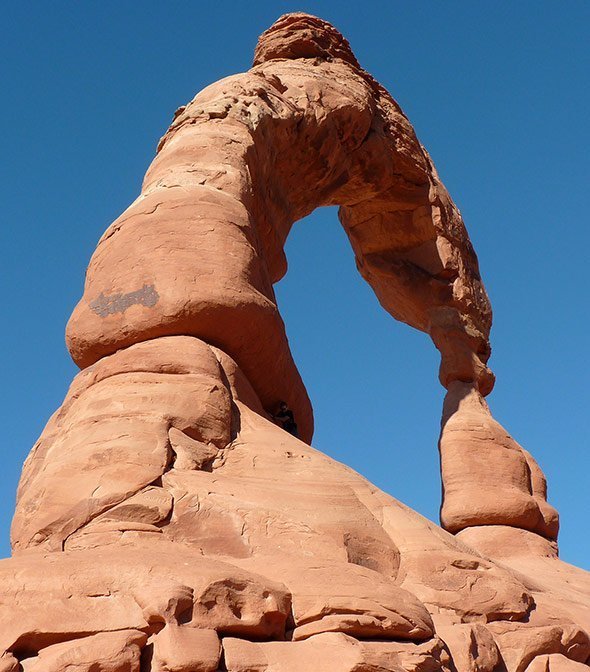

Offen aber blieb die Frage, wie die verschiedenen Formen entstanden – und warum einige stabiler scheinen als andere. So stehen einige Bögen wie der Delicate Arch im Arches Nationalpark in Utah seit Ewigkeiten scheinbar unverwüstlich auf freier Fläche und verändern sich kaum, obwohl sie der Erosion stark ausgesetzt sein müssten. Klar war schon länger, dass für die Stabilität der Gebilde vor allem zwei Faktoren eine Rolle spielen: Das Wirken der Schwerkraft und die dadurch auf ihm ruhende Last und die Erosion.

Wie beide zusammenspielen, haben Jiri Bruthans von der Karls-Universität in Prag und seine Kollegen nun mit Hilfe von Laborversuchen näher untersucht. Dafür nutzten sie Würfel aus trockenem Sandstein, die sie unterschiedlich hohem Druck aussetzten und dann in Wasser tauchten. Wie die Forscher erklären, sind diese Würfel sehr stabil, solange sie trocken sind. Denn die einzelnen Körner werden durch elektrochemische Kohäsion zusammengehalten. „Die gleichen Würfel zerfallen aber sehr schnell, wenn man sie in Wasser taucht, weil diese Bindung dann nachlässt“, so Bruthans und seine Kollegen.