Freiwald:

Trotz teilweise widriger Wetterbedingungen möchte ich diese Ausfahrt als Erfolg bewerten. Besonders aufschlussreich war die Untersuchung des Stjernsund im West-Finnmark Distrikt. Eine vor etwa 10.000 Jahren abgelagerte Endmoräne gliedert den Stjernsund in zwei Teilbecken von je mehr als 400 Meter Wassertiefe. Auf dieser Unterwasserbarriere haben sich Riffkörper gebildet, die stark vom Gezeitenstrom beeinflusst sind. Interessanterweise ist das Riffwachstum auf den strömungszugewandten Seiten am stärksten entwickelt. Zudem fällt im Gegensatz zum vergleichbaren Kosterfjord im norwegisch-schwedischen Grenzbereich die hohe Artenvielfalt der Hornkorallen auf. Erfreulicherweise fanden wir weder hier noch in anderen Untersuchungsgebieten größere Schäden durch die Bodenschleppnetzfischerei.

g-o.de:

Haben Sie weitere Besonderheiten während der Tauchfahrt entdeckt?

Freiwald:

Ja, im Ausgang des Vestfjordes, südlich der Lofoten. Dort hatten zuvor norwegische Projektpartner bereits hunderte von Korallenhügel nachgewiesen – jeder circa 100 Meter lang, 20-30 Meter breit und 3 bis 6 Meter hoch. Unsere eigenen Untersuchungen zeigten, dass diese lang gezogenen Korallenhügel vorwiegend aus abgestorbenen Korallenkolonien bestehen, in denen sich ein feinkörniges Sediment abgelagert hat. Die auffallend einheitliche Größe dieser Korallenschutthügel deutet auf eine zeitgleiche Entstehung sowie – noch bemerkenswerter – den zeitgleichen Todeszeitpunkt hin. Noch ist dieses Phänomen ungeklärt, doch möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer gewaltigen Rutschung am nahe gelegenen Kontinentalhang vor circa 4.000 Jahren. Die dabei aufgewirbelten Sedimentmassen könnten die Riffe schlagartig zum Absterben gebracht haben – allerdings ist dies nur eines von vielen denkbaren Szenarien.

Eine weitere Besonderheit auf die wir mit dem Jago-Tauchboot trafen, waren dichte Ansammlungen von Brachiopoden auf dem flachen Meeresboden, außerhalb der Riffe. Brachiopoden, auch als „Armfüßer“ bezeichnet, waren besonders im Erdaltertum sehr weit verbreitet. Heute kennt man nennenswerte Vorkommen vorwiegend aus den kalten Meeresgebieten. Als Paläontologe fühlte ich mich bei den Tauchfahrten in eine Zeit vor 300 Millionen Jahren zurückversetzt. Ein sehr beeindruckendes Erlebnis.

g-o.de:

Welche Rolle spielen die Kaltwasserkorallen im Ökosystem Nordmeer?

Freiwald:

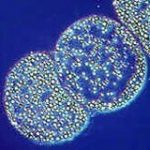

Die Riffe sitzen häufig an topographisch erhabenen Positionen, an denen sich die Strömungen und somit auch der Nahrungsanteil konzentrieren. Nicht-symbiontische Korallen, wie Lophelia, ernähren sich von Zooplankton wie beispielsweise Ruderfußkrebsen (Copepoden). Diese konnten wir selbst im Sommer in dichten Schwärmen nachweisen. Bei den Tauchgängen mit Jago fiel zudem stets der Fischreichtum innerhalb der Korallenareale auf. Einige Fische wie beispielsweise der Lumb, zeigen ein ausgeprägtes Territorialverhalten und „bewachten“ größere Korallenkolonien. Wir fanden auch viele Eigelege von Fischen und Kopffüßern in den Riffgebieten. Obgleich es zurzeit noch schwer zu quantifizieren ist, verdichten sich die Hinweise zur Bedeutung der Riffe als Kinderstube für viele Arten.

g-o.de:

Sind damit alle Rätsel um die Kaltwasserkorallen gelöst, oder werden weitere Expeditionen folgen?

Freiwald:

Mitnichten. Die eigentliche Erforschung der biologischen Langzeitdynamik und Funktionalität der Artengruppen steht erst am Beginn. In den vergangenen Jahren haben wir in einer ersten Phase viel Zeit und Energie in die genaue Vermessung und Erfassung der Faunenvergesellschaftungen und Sedimentationsmuster investiert. Parallel konnte im April dieses Jahres unter Einsatz des IODP Bohrschiffes ein über 100 Meter hoher Korallenhügel in der Porcupine Seabight vor Irland erfolgreich durchteuft werden. In diesen gut dokumentierten Riffen rollt nun „Phase II“ an, in der verstärkt längerfristige Untersuchungen zur biologischen Dynamik dieses Ökosystemtyps durchgeführt werden.

Vor allem die Rolle von Kaltwasserriffen als Lebensraum für Fischpopulationen muss geklärt werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass viele Riffgebiete im Einzugsgebiet der klassischen Hochseefischerei liegen. Die EU-Kommission unterstützt die Forschungen und erwartet daher von uns Wissenschaftlern detaillierte Angaben über geschädigte Rifflokationen und vor allem Vorschläge zur Vermeidung weiterer Riffzerstörungen. Im Rahmen des HERMES Projektes werden daher in den kommenden Jahren noch zahlreiche Ausfahrten zur Erforschung der Kaltwasserriffe stattfinden.

Weiterführende Links:

HERMES Projekt

Bilder und Fahrtberichte der Poseidon Reise 325

Kaltwasserkorallen im Nordmeer

(IPAL-Erlangen, 12.08.2005 – AHE)

12. August 2005