Vermessung enthüllt vulkanische Aktivität

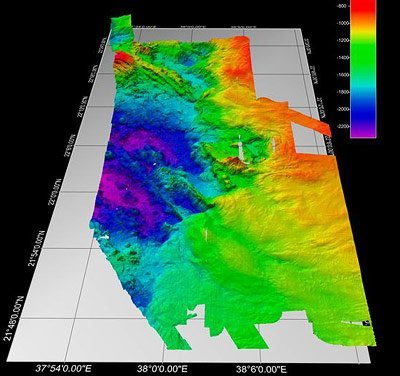

Am Anfang der Expeditionen standen zunächst ganz grundlegende Arbeiten: eine Vermessung des Meeresbodens. „Vom gesamten Roten Meer und speziell von den geologisch interessanten Gebieten gibt es bisher kaum präzise Karten“, erklärt der Meeresgeologe Nico Augustin vom IFM-GEOMAR. Da die Poseidon seit 2010 über eines der modernsten Fächerecholote weltweit verfügt, konnten die Wissenschaftler hoch auflösende Karten des Hatiba- Tiefs auf der zentralen Grabenachse erstellen.

Auf Grundlage dieser Karten identifizierten die Geologen einige wissenschaftlich spannende Stellen des bis zu 2.000 Meter tiefen Meeresbodens und gewannen vulkanische Gesteinsproben und Sedimente von dort. „Wie es jetzt aussieht, gab es im Hatiba-Tief in geologisch jüngster Zeit vulkanische Aktivitäten. Wir können dort die Spreizung des Roten Meeres in einer aktiven Phase beobachten“, so Augustin.

Salzsee unter dem Meer

Ein zweites Team unter Leitung des Geochemikers Mark Schmidt konzentrierte sich dagegen auf das etwas weiter südlich gelegene Atlantis II Tief. In ihm hat sich in rund 2.000 Meter Wassertiefe ein einzigartiger, extrem salzhaltiger und rund 68 Grad Celsius heißer Salzsee gebildet. Mit einem neu entwickelten Kranzwasserschöpfer, der zusätzlich über Videokameras verfügt, konnte dieser Salzsee erstmals sehr präzise beprobt und der Meeresboden darunter gefilmt werden.

Darüber hinaus setzen die Meeresforscher eine ebenfalls neu entwickelte, extrem schnell messende Mikrostruktur-Sonde ein, die die physikalischen Veränderungen an der Grenzschicht zwischen dem normalen Meerwasser und der Salzlösung erfassen konnte. „Wir wollen die Austauschprozesse zwischen der Salzlösung und dem Tiefenwasser des Roten Meeres besser verstehen. Auch wenn die detaillierte Auswertung der Daten noch erfolgen muss – sie versprechen spannende Erkenntnisse über Stoffflüsse und Austauschprozesse in der Tiefsee“, so Schmidt.

Korallen im Roten Meer: Unterwasserwelten wie aus dem Bilderbuch. Doch während der wissenschaftlichen Bestandsaufnahme fanden die Kieler Meeresbiologen nicht alle Riffe in solchen naturnahen Zuständen. Einige zeigten deutliche Spuren menschlicher Einflüsse. © Christian Lieberum, IFM-GEOMAR

Zwei weitere Arbeitsgruppen des Projekts nahmen sich der Ökologie des Roten Meeres an. Die erste mit Wissenschaftlern aus Kiel und Jeddah untersuchte von der POSEIDON aus die biologische Vielfalt des Planktons. „Das sind wichtige Daten für das Fischerei- und Umweltmanagement, weil das Plankton Nahrungsgrundlage für alle höheren Organismen im Meer ist“, erläutert Biologe Benjamin Kürten. „Allgemein ist zwar bekannt, dass das Rote Meer im Norden nährstoffärmer ist als im Süden. Aber wie sich das zum Beispiel auf die Nahrungsketten auswirkt, ist größtenteils noch unbekannt. Diese Wissenslücke wollen wir nun schließen“, so Kürten.

Bestandsaufnahme der Korallenriffe

Die zweite deutsch-saudi-arabische Forschergruppe widmete sich von Land aus den Korallenriffen vor der saudi-arabischen Küste. „Wir haben dort sehr unterschiedliche Bedingungen vorgefunden. Es gab Riffe in einem sehr natürlichen Zustand, andere waren deutlich durch menschliche oder natürliche Einflüsse geschädigt“, fasst Professor Martin Wahl vom IFM-GEOMAR die rund vierwöchige Expedition zwischen Wüstenpisten und Korallenriffen zusammen.

Auch er und seine Kollegen legten dabei Grundlagen: „Eine systematische Bestandsaufnahme der Korallenriffe im östlichen Roten Meer existiert bisher nicht“, so Wahl, „dabei sind solche grundlegenden Daten wichtig, um Risiken für die Ökosysteme erkennen und eventuell auch eindämmen zu können.“ Dieser Pilotstudie werden in den kommenden zwei Jahren noch vier vertiefende Expeditionen folgen, welche die Reaktionen der Riffe auf anthropogene und natürliche Stressfaktoren erforschen werden.

(Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, 22.03.2011 – NPO)

22. März 2011