Weniger stabil als gedacht: In den letzten 20.000 Jahren gab es an der Schelfkante vor Norwegen nicht eine, sondern gleich zwei große Untersee-Rutschungen, wie geologische Analysen enthüllen. Demnach gab der Kontinentalhang schon vor der berühmten Storegga-Rutschung auf rund 200 Kilometer Länge nach und rutschte ab. Das Risiko solcher Ereignisse und der von ihnen ausgelösten Tsunamis könnte demnach größer sein, als es gängige Modelle vorhersagen. Auch die Storegga-Rutschung muss nun neu bewertet werden.

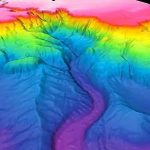

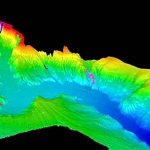

Das Storegga-Ereignis vor rund 8.150 Jahren war die größte bekannte unterseeische Rutschung weltweit. Auf fast 300 Kilometer Länge rutschte damals die Schelfkante vor der Küste Norwegens ab, mehr als 3.000 Kubikkilometer Geröll, Sediment und Gestein rasten den Hang hinunter in die Tiefsee. Die unterseeische Lawine kam erst nach rund 800 Kilometern zum Stehen und löste entlang der Küste einen Tsunami aus. Dessen bis zu 20 Meter hohe Flutwellen trugen zum Untergang von Doggerland bei – einem während der Eiszeit existierenden ausgedehnten Landgebiet in der heutigen Nordsee.

Neuer Besuch bei der Storegga-Rutschung

„Das Storegga-Ereignis galt als eine der am besten erforschten Mega-Rutschungen weltweit“, erklärt Erstautor Jens Karstens vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. „Ein Großteil unseres Verständnisses von großflächigen Hangrutschungen und der damit zusammenhängenden Tsunami-Entstehung gehen darauf zurück.“ Gleichzeitig ist die Storegga-Rutschung auch entscheidend für die Einschätzung des Tsunami-Risikos durch versagende Kontinentalhänge.

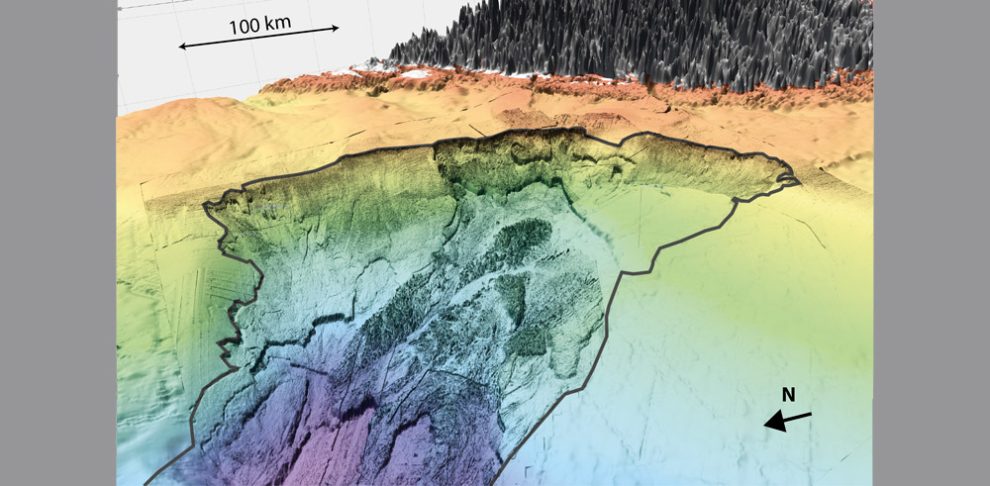

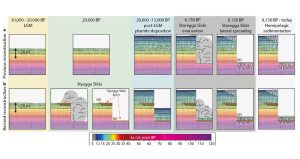

Doch wie nun neue Daten enthüllen, war die Storegga-Rutschung nicht die einzige an diesem Abschnitt der norwegischen Schelfkante – und auch ihr Ausmaß wurde bisher falsch eingeschätzt. Für ihre Studie hatten Karstens und sein Team 89 Sedimentbohrkerne untersucht, die aus verschiedenen Stellen entlang der alten Rutschungszone stammten. Geologische Analysen der Bohrkernschichten und ihre Altersdatierung verrieten dabei, wann was woher abgerutscht war. Zusätzlich erstellten die Forscher mithilfe schiffsbasierter Echolot-Untersuchungen ein Profil des Untergrunds.