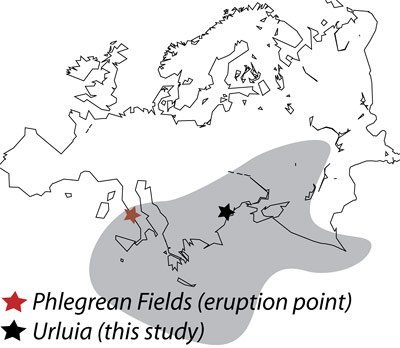

Die Katastrophe ereignete sich in einer entscheidenden Phase der Menschheitsgeschichte – und in einem ihrer Zentren: Vor rund 40.000 Jahren überzog ein Vulkanausbruch in Süditalien das halbe Mittelmeergebiet mit Asche und Rauch. Neue Untersuchungen von Aschenablagerungen zeigen, dass die Folgen dieser Eruption bis in den Balkan und die russische Steppe reichten. Die Frühmenschen jener Zeit wurden zum Teil vertrieben, andere wurden durch die Asche vergiftet und wurden krank, wie ein internationales Forscherteam im Fachmagazin „Plos ONE“ berichtet.

Die alten Griechen vermuteten hier den Zugang zur Unterwelt, der römische Dichter Vergil hat sie erstmals literarisch beschrieben: die „Campi Flegrei“, die phlegräischen Felder. Dieses rund 20 Kilometer vom Vesuv entfernte Gebiet ist auch heute noch vulkanisch aktiv. Vor etwa 40.000 Jahren aber ereignete sich hier ein Vulkanausbruch, wie es ihn seit 200.000 Jahren in Europa nicht gegeben hat. Die ökologischen Folgen waren katastrophal. Ergebnisse von Computermodellierungen legen die Annahme nahe, dass sich wahrscheinlich dadurch die Lebensbedingungen in Europa und weltweit erheblich verschärft haben.

Ein Meter Asche sogar noch in Rumänien

Wie noch heute auffindbare Reste dieser Vulkanasche zeigen, reichten die Auswirkungen dieser gewaltigen Eruption bis weit in die russische Tiefebene, in den östlichen Mittelmeerraum und bis nach Nordafrika. Während die Ascheablagerungen in Italien und im östlichen Mittelmeer schon seit langem vermessen sind, war bisher unklar, wie stark sich die Katastrophe auf andere Regionen auswirkte. So gab es für die 1.500 Kilometer zwischen dem Balkan und der Russischen Tiefebene bisher nur sporadische empirische Daten. Aufgrund von Computermodellen vermutet man, dass sich in Osteuropa eine ungefähr fünf bis zehn Zentimeter dicke Ascheschicht gebildet haben müsse.

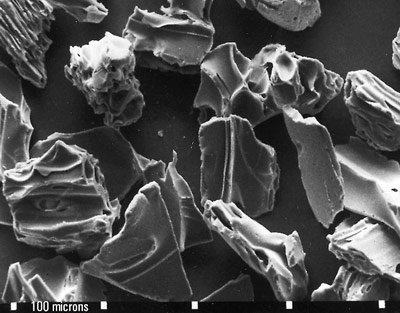

Doch jetzt zeigt sich, dass das Ausmaß der Katastrophe bisher unterschätzt wurde. Denn bei landschaftsgeschichtlichen Untersuchungen in Rumänien an der Unteren Donau, stießen auf grobkörnige vulkanische Ablagerungen, die eine Höhe von bis zu einem Meter erreichen. Diese mächtige Schicht befindet sich heute bis zu zehn Meter unter der Erdoberfläche. Proben dieser Ablagerungen wurden in den Laboratorien des Bayerischen Geoinstituts (BGI) an der Universität Bayreuth untersucht. „Wie die geochemischen Analysen gezeigt haben, stammt die Vulkanasche eindeutig aus dem ‚Kampanischen Ignimbrit'“, berichtet der Bayreuther Geomorphologe Ulrich Hambach. „Daher bedürfen die Computermodelle, mit denen die Folgen dieses Vulkanausbruchs viel zu gering eingeschätzt wurden, einer erheblichen Überarbeitung.“