Unerwartete Effekte: Der Tiefseebergbau könnte nicht nur schwerwiegende Folgen für das Leben im und am Meeresgrund haben – auch hochmobile Arten wie Fische und Garnelen sind stärker beeinträchtigt als gedacht. Das enthüllen Beobachtungen nach einem ersten Testabbau von Kobaltkrusten vor der Küste Japans. Noch ein Jahr nach dem Abbau lag die Dichte von Fischen und Garnelen um 43 Prozent unter den früheren Werten, in der weiteren Umgebung sank die Dichte sogar um 56 Prozent.

Ob metallreiche Manganknollen, Kobaltkrusten an Seamounts oder Sulfid-Ablagerungen an unterseeischen Schloten: Die Tiefsee birgt enorme Mengen an unerschlossenen Rohstoffen – und weckt entsprechende Begehrlichkeiten. Doch erste Studien zeigen, dass der Tiefseebergbau die sensiblen Ökosysteme am Meeresgrund nachhaltig und auf Jahrzehnte hinaus beeinträchtigen kann. Selbst 25 Jahre nach solchen Störungen bleiben Mikroorganismen, Stoffkreisläufe und tierische Bewohner des Meeresgrunds verändert.

Doch bisher fehlt es an klaren Regelungen für den Tiefseebergbau: Eigentlich sollte die dafür zuständige International Seabed Authority (ISA) bis zum 10. Juli 2023 entsprechende Richtlinien erlassen. Doch diese Frist ist nun verstrichen. Während bisher nur Lizenzen für eine Erforschung von Abbaumethoden und -folgen vergeben wurden, können dadurch kommerzielle Unternehmen jetzt auch Abbauanträge bei der ISA stellen. Damit könnte der Tiefseebergbau in naher Zukunft beginnen, ohne dass es dafür spezielle Vorgaben gibt.

Testabbau von Kobaltkrusten

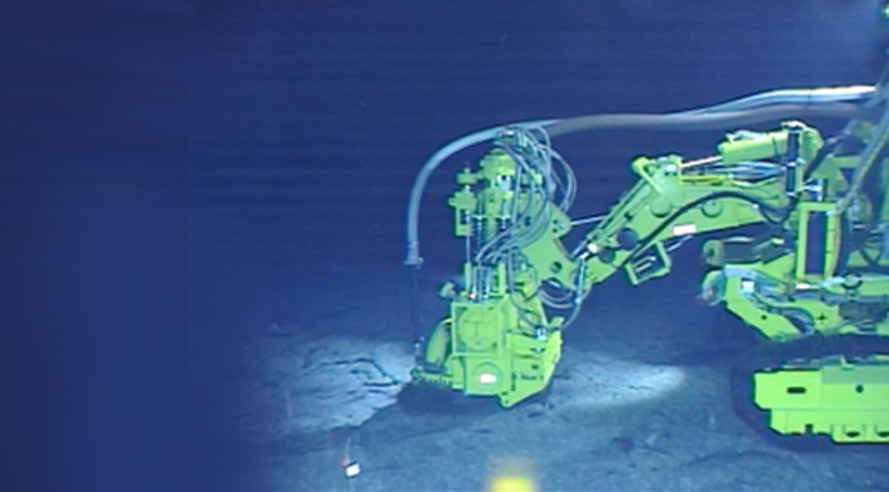

Jetzt liefert eine Studie aus Japan weitere Indizien für die weitreichenden ökologischen Folgen des Tiefseebergbaus. Für ihre Studie hatten Travis Washburn vom geologischen Dienst Japans und sein Team einen ersten Abbautest von Kobaltkrusten vor der Küste Japans wissenschaftlich begleitet. Bei diesem Test im Sommer 2020 wurde ein sieben Meter langes und 3,50 Meter breites Abbaufahrzeug auf den Gipfel eines erloschenen Unterseevulkans hinabgelassen.