Weltweit beeinträchtigen Wetterextreme zunehmend die Pufferwirkung der Vegetation, wie eine Studie bestätigt. Demnach kommen Phasen stockenden Pflanzenwachstums vor allem in den mittleren Breiten heute gut zehn Prozent häufiger vor als noch in den 1980er Jahren. Betroffen sind dabei vor allem Grasland und landwirtschaftliche Flächen. Insgesamt haben Hitze und Trockenheit die CO2-Aufnahme der Vegetation schon messbar beeinträchtigt, wie das Team im Fachmagazin „Nature Climate Change“ berichtet.

Die Pflanzenwelt ist ein wichtiger Puffer im Klimasystem: Durch ihre Aufnahme von Kohlendioxid im Rahmen der Photosynthese gleicht die Landvegetation zurzeit rund 25 bis 30 Prozent der globalen jährlichen CO2-Emissionen aus. Parallel dazu wirkt der Anstieg der CO2-Werte in der Atmosphäre sogar als Dünger und fördert das Pflanzenwachstum. Im Zuge des Klimawandels hat sich dadurch die CO2-Aufnahme der Vegetation erhöht.

Das Problem der Wetterextreme

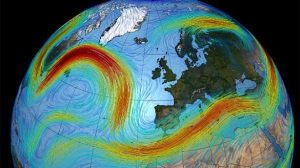

Das Problem jedoch: Dieser positive Effekt hält nicht an. Denn mit der globalen Erwärmung nehmen auch Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürren oder Stürme zu und ziehen die Pflanzenwelt in Mitleidenschaft. Was dies bedeutet, demonstrierte die Dürre- und Hitzewelle im Jahr 2003: Sie verringerte die Pflanzenproduktivität in Europa um 30 Prozent und machte damit vier Jahre der CO2-Aufnahme in dieser Region zunichte. Auch der Amazonas-Regenwald und andere Tropenwälder haben bereits an Pufferwirkung verloren.

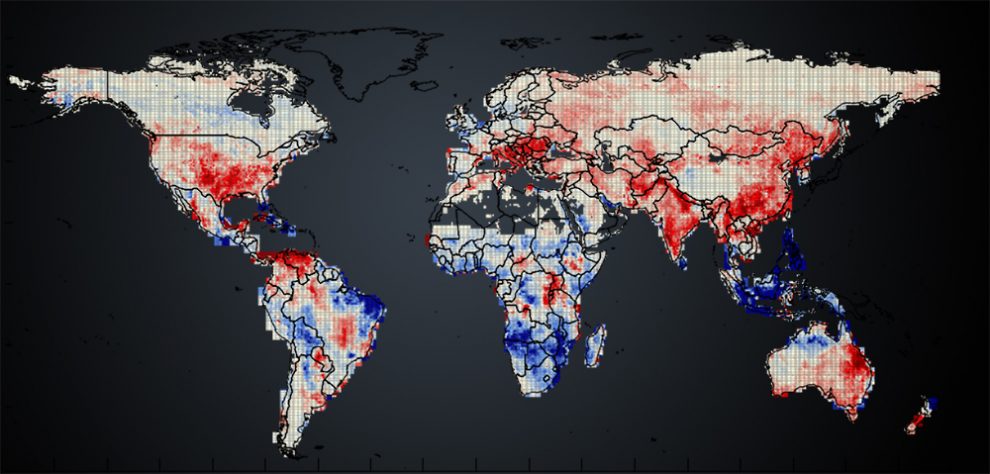

Ob dies nur lokale Vorkommnisse sind oder ob die zunehmenden Klimaextreme das Pflanzenwachstum auch schon auf globaler Ebene beeinträchtigen, haben nun David Gampe von der Universität Augsburg und seine Kollegen untersucht. Dafür analysierten sie drei Datensätze der globalen Bruttoprimärproduktion (BPP) und verglichen die Entwicklung von 1982 bis 2016. Parallel dazu werteten sie Klimadaten für diesen Zeitraum aus, um mögliche Korrelationen mit Wetterextremen wie Hitze und Trockenheit zu ermitteln.