Kristiansen und seine Kollegen haben nun neues Licht in diese folgenreiche Phase der europäischen Geschichte gebracht. Sie analysierten die DNA von 101 menschlichen Überresten aus der Bronzezeit, die in Europa und Zentralasien gefunden wurden. „Dies ist die größte populationsgenetische Studie, die je an fossilen Überresten des Menschen durchgeführt wurde“, sagt Kristiansens Kollege Eske Willerslev von der Universität Kopenhagen.

Migranten als Fortschrittsmotor

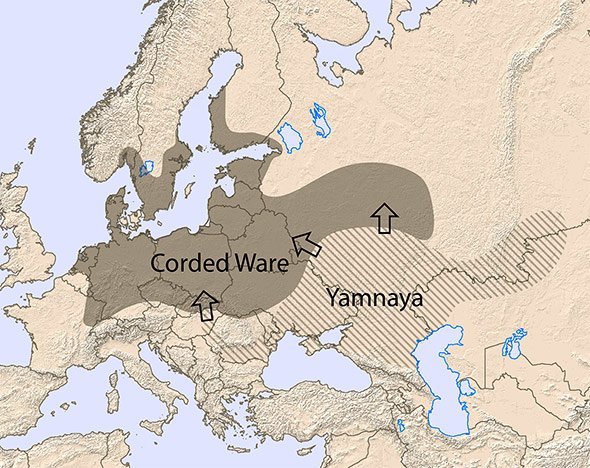

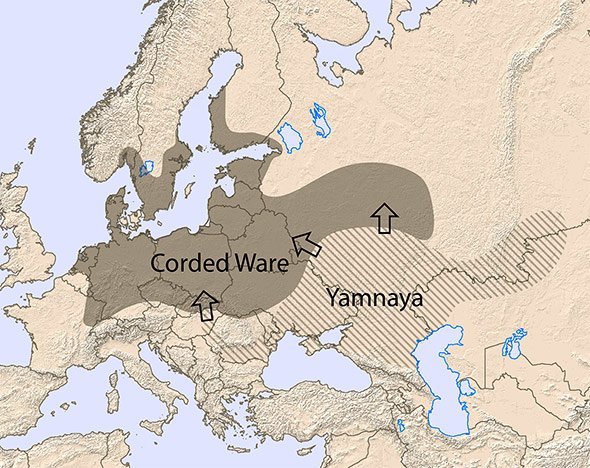

Das Ergebnis: Mitteleuropa erlebte in der Bronzezeit eine wahre Schwemme von Einwanderern, wie die Genanalysen zeigten. Denn die Jamnaja, ein Volk von Reiternomaden aus Zentralasien und dem Kaukasus, hat deutliche genetische Spuren in bronzezeitlichen Europäern hinterlassen. Sie waren es daher wahrscheinlich auch, die den kulturellen Wandel und die Entstehung der mitteleuropäischen Schnurbandkeramik-Kultur auslösten.

Dieses Ergebnis passt gut zu archäologischen Funden von Jamnaja- Grabhügeln entlang der unteren Donau. Auch DNA-Analysen heutiger Europäer hatten bereits Hinweise erbracht, dass Gene aus Zentralasien eine entscheidende Rolle sogar für unser heutiges Aussehen gespielt haben könnten. Nach Meinung einiger Linguisten spricht zudem einiges dafür, dass dieses Reitervolk aus der eurasischen Steppe sogar die Urform der Indoeuropäischen Sprache mitbrachte.

Kam die Laktose-Toleranz von den Reiternomaden?

Die Genvergleiche brachten auch Überraschendes. Denn sogar die Fähigkeit, Laktose zu verdauen, könnten wir den Jamnaja verdanken. Dank eines in unserem Darm produzierten Enzyms, der Laktase, können die meisten Europäer Milchzucker problemlos verdauen. „Bisher dachte man, dass sich diese Fähigkeit im Nahen Osten oder auf dem Balkan entwickelte und dann mit den ersten Bauern in der Jungsteinzeit nach Europa kam“, sagt Koautor Martin Sikora von der Universität Kopenhagen.

Die Einwanderung der Jamnaja und ihr Einfluss ließen auch die europäische Schnurkeramik-Kultur entstehen. © Richard Potter

Doch wie die Forscher feststellten, fehlte den meisten Europäern der frühen Bronzezeit diese entscheidende Mutation noch. Erst nach der Einwanderung der Reiternomaden aus dem Osten breitete sich das für die Laktase zuständige Gen in der europäischen Bevölkerung aus. „Wir vermuten daher, dass dieses Gen erst mit den Jamnaja-Viehzüchtern nach Europa kam und sich dann langsam verbreitete“, so Sikora.

Rätsel der Steppenstädte gelöst

Der Einfluss der Jamnaja reichte aber noch weit über Mitteleuropa hinaus, wie die Genanalysen zeigten: Ihre Gene prägten auch die tausende Kilometer weit entfernt lebende Afanasievo-Kultur – ein Volk, das in der frühen Bronzezeit am sibirischen Altai lebte. „Die Migrationen der Jamnaja resultierten demnach in einem Genfluss über gewaltige Distanzen“, sagen die Forscher. „Ihr Einfluss reichte vom Altai in Sibirien bis in das Skandinavien der frühen Bronzezeit.“

Die Genanalysen helfen auch, ein weiteres Geheimnis der Bronzezeit zu lüften. Denn sie zeigen, woher die rätselhafte Kultur der Sintashta kam. Dieses Volk errichtete schon vor rund 4.000 Jahren am Ural große Städte und fertigte ungewöhnlich kunstvolle Waffen und Schmuckstücke an. Sie gelten zudem als die versiertesten Pferdezüchter ihrer Zeit.

Die neuen Daten enthüllten, dass die Sintashta nicht wie zuvor angenommen aus Zentralasien oder Ostasien stammten. Stattdessen gingen sie aus einer Vorgängerkultur am Ural hervor, die genetisch europäische Wurzeln hatte. Erst in der späten Bronzezeit und zu Beginn der Eisenzeit wanderten dann ostasiatische Völker nach Zentralasien ein und prägten die dort noch heute vertretene Population. (Nature, 2015; doi: 10.1038/nature14507)

(Nature, University of Copenhagen, 11.06.2015 – NPO)

11. Juni 2015