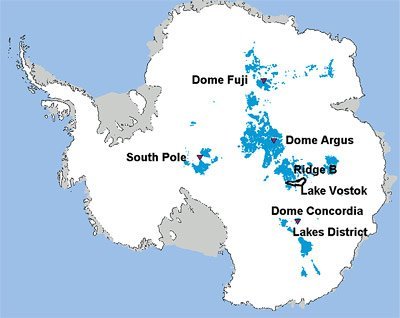

In den Eisschilden der Polargebiete schlummern wertvolle Informationen über das Klima der Vergangenheit. Doch bisher reichten diese eisigen Archive nur rund 800.000 Jahre zurück. Jetzt haben Forscher Regionen in der Antarktis identifiziert, die sogar 1,5 Millionen Jahre alte Bohrkerne liefern könnten – fast doppelt so weit wie der bisherige Rekord.

Welche Klimaschwankungen gab es vor Tausenden von Jahren und wie viel Kohlendioxid war damals in der Atmosphäre? Um die Dynamik der heutigen Klimaentwicklung zu verstehen, schauen Klimaforscher gern in die Vergangenheit. Möglich wird dies durch die Analyse von Eisbohrkernen: Einstige Klimabedingungen spiegeln sich in den Schichten von Gletschern und polaren Eisschilden wider. „Eisbohrkerne enthalten winzige Luftblasen – sie ermöglichen den einzigen direkten Nachweis über die Zusammensetzung der Atmosphäre in der Vergangenheit“, sagt Hubertus Fischer von der Universität Bern.

Klimawandel vor 1,2 Millionen Jahren

Doch wie weit reichen diese frostigen Archive maximal? Den bisherigen Rekord beim Blick in die Vergangenheit lieferte ein 3,2 Kilometer langer Eisbohrkern aus der Antarktis, der vor etwa zehn Jahren geborgen wurde: Er ermöglicht Einblicke in die Klimageschichte der vergangenen 800.0000 Jahre. Doch die Neugier der Klimaforscher geht noch weit über diese Zeitspanne hinaus. Sie interessieren sich vor allem für eine Klimaveränderung, die in der Zeit von vor 1,2 Millionen und 900.000 Jahren stattgefunden hat. Diesen Klimawandel legen Untersuchungsergebnisse von Meeressedimenten nahe.

„Die sogenannte Mid-Pleistozän-Transition ist ein sehr wichtiger und rätselhafter Zeitintervall in der jüngeren Klimageschichte unseres Planeten“, sagt Fischer. Das Klima der Erde schwankt natürlicherweise zwischen Warm- und Kaltzeiten. Vor der Mid-Pleistozän-Transition erstreckten sich die Perioden über 41.000 Jahre, danach über 100.000 Jahre. „Der Grund für diese Änderung ist ungeklärt“, sagt Fischer. Die Klimaforscher vermuten, dass Treibhausgase bei dieser Veränderung eine Rolle spielten. Um diesen Verdacht zu bestätigen, wären die Daten aus Eisbohrkernen nötig. Deshalb sind die Forscher an Exemplaren so interessiert, die 1,5 Millionen Jahre zurückreichen.