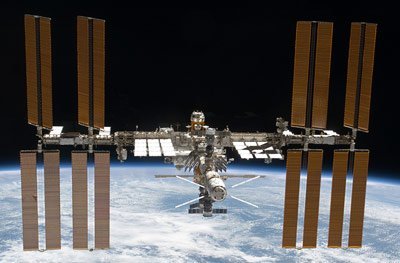

Sie ist seit 15 Jahren orbitaler Vorposten und Forschungsstandort zugleich: Am 20. November 1998 startete das erste Bauteil der Internationalen Raumstation ISS in die Umlaufbahn. Seither dient das fliegende Forschungslabor als Arbeits- und Wohnstätte für Wissenschaftler aus mehreren Nationen.

Das größte künstliche Objekt im Erdorbit, das mittlerweile den Abmessungen eines Fußballfeldes entspricht, hat klein angefangen: Gerade einmal 12,60 Meter lang, mit einen Durchmesser von 4,10 Meter und einem Gewicht von 19.323 Kilogramm war das Modul Zarya, das eigentlich für die Nachfolgestation der russischen MIR verwendet werden sollte. Doch mit der Entscheidung für eine internationale Raumstation wurde aus Zarya das erste Puzzleteil für die ISS, die gemeinsam von USA, Russland, Japan, Kanada und der europäischen Weltraumorganisation ESA aufgebaut werden sollte.

Vom Einzelmodul zum fliegenden Forschungslabor

Bereits kurze Zeit später, am 4. Dezember 1998, folgte der Verbindungsknoten Unity – nunmehr bestand die ISS zumindest schon aus zwei Bauteilen. „Damit war natürlich noch keine Bemannbarkeit gegeben“, erinnert sich Peter Preu vom DLR-Raumfahrtmanagement. Die erste Wohngemeinschaft der ISS zog jedoch schon knapp zwei Jahre später, am 2. November 2000, in die Raumstation ein. Die Forschung in rund 400 Kilometern Höhe bei permanenter Schwerelosigkeit konnte beginnen.

Mittlerweile ist die Raumstation vom einzelnen Modul zum verzweigten Forschungslabor angewachsen: Dem Frachtmodul Zarya und dem Verbindungsknoten Unity folgten Wohn- und Labormodule, Roboterarme wurden installiert, 2008 kam das europäische Forschungsmodul Columbus hinzu. Über 90 russische Raumfahrzeuge und 37 amerikanische Space Shuttle dockten an der ISS an, Transportraumfahrzeuge wie das europäische ATV (Automated Transfer Vehicle) versorgen die Mannschaft in der ISS mit Lebensmitteln, Ausrüstung, Sauerstoff oder auch Treibstoff.