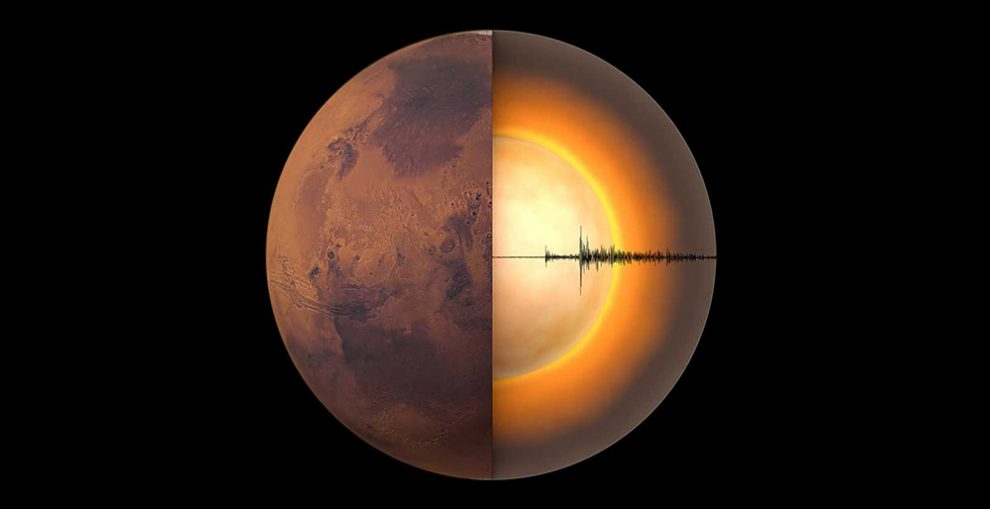

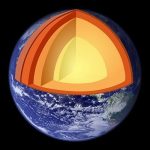

Es könnte aber auch sein, dass der Mars eine dritte Krustenschicht besitzt, die noch einmal rund 19 Kilometer weiter in die Tiefe reicht. Insgesamt wäre die Marskruste damit an der äquatornahen Landestelle der Sonde zwischen 20 und 39 Kilometer dick. „In jedem Fall können wir jedoch ausschließen, dass die ganze Kruste aus dem gleichen Material besteht, das man aus Oberflächenmessungen und von Marsmeteoriten kennt“, sagt Knapmeyer-Endrun.

Die seismischen Messungen legen zudem nahe, dass die Marskruste mehr radioaktive, hitzeproduzierende Elemente enthält als gedacht. Diese sind im Verhältnis zum Mantel um das 13- bis 20-Fache angereichert.

Der untere Mantel fehlt

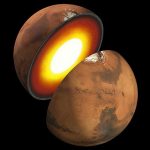

Ebenfalls anders als auf unserem Planeten ist der Mantel des Mars. Seine Lithosphäre reicht bis in 400 bis 600 Kilometer Tiefe – mehr als doppelt so tief wie auf der Erde. Bei uns ist diese festere, 100 bis 200 Kilometer starke Gesteinsschicht Teil der driftenden Kontinentalplatten. Der Mars dagegen hat gängiger Annahme nach keine echte Plattentektonik. „Die dicke Lithosphäre passt gut zum Modell vom Mars als ‚One-Plate-Planet'“, erklärt Amir Khan von der ETH Zürich.

Auf die dicke Lithosphäre des Mars folgt ein heißerer, flüssigerer Mantelteil, der in seiner Zusammensetzung und Mineralogie dem oberen Erdmantel gleicht. Was dem Mars jedoch fehlt, ist eine Entsprechung zum unteren Erdmantel. Dieser beginnt bei uns in 660 Kilometer Tiefe und ist durch besonders dichte, durch den hohen Druck trotz der Hitze feste Mineralformen gekennzeichnet. Prägend dafür ist das Mantelmineral Bridgemanit.

Doch dieses Mineral scheint dem Mars zu fehlen. Stattdessen wird der Marsmantel wahrscheinlich durchgehend vom Mineral Olivin dominiert, ähnlich wie der obere Erdmantel. „Das bedeutet, dass dem Mars die relativ dichte und wärmeisolierende Schicht des unteren Erdmantels fehlt“, erklären Simon Stähler von der ETH Zürich und seine Kollegen. Dies könnte erklären, warum der Mars sein Magnetfeld verlor – möglicherweise kühlte sein Inneres wegen des Fehlens einer stabilen, isolierenden Bridgemanit-Schicht zu schnell aus.

Marskern ist größer und leichter als gedacht

Überraschendes gibt es auch zum Kern des Mars zu berichten: Aus den seismischen Daten schließen die Forschenden, dass er größer sein muss als in vielen Modellen angenommen. Er könnte einen Radius von 1.830 Kilometern haben und damit die Hälfte des Marsinneren einnehmen. An der Kern-Mantelgrenze herrschen Temperaturen von 1.600 bis 1.700 Grad und ein Druck von 18 bis 19 Gigapascal – letzteres ist fast zehnfach weniger als an der irdischen Kern-Mantelgrenze.

Die Größe des Marskerns bedeutet, dass sein Material weniger dicht sein muss als bislang angenommen. Die neu bestimmte Kerndichte geben die Forschenden mit etwa sechs Gramm pro Kubikzentimeter an. Die Dichte des Erdkerns ist demgegenüber mit neun bis 13 Gramm pro Kubikzentimeter deutlich höher. „Der Kern muss also – neben Eisen und Nickel – auch einen großen Anteil leichterer Elemente enthalten“, erklärt Khan.

Neben Schwefel mit einem Anteil von zehn bis 15 Prozent könnte es im Marskern auch Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff geben, so die vorläufigen Annahmen des Forschungsteams. Der im Vergleich zum Erdkern höhere Gehalt an solchen leichten Elemente könnte erklären, warum der Marskern durchgehend flüssig ist und es keinen festen inneren Kern gibt. „Eine solche chemische Zusammensetzung verhinderte wahrscheinlich die Kristallisation des Kerns von innen heraus, weil die dafür nötigen Temperaturen nicht vorhanden waren“, erklären Stähler und sein Team.

Viele Rätsel bleiben

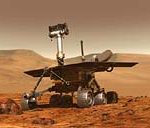

Schon die ersten Daten von Mars InSight zeigen damit, dass unser Nachbarplanet keineswegs einfach nur ein kleinerer Klon der Erde ist. Stattdessen unterscheidet sich sein Innenleben in einigen entscheidenden Punkten von dem unserer irdischen Heimat. „Doch wir sind mit der Auswertung aller Daten noch lange nicht zu Ende – der Mars gibt uns noch viele Rätsel auf“, sagt Domenico Giardini von der ETH Zürich.

So ist noch unklar, warum der Mars eine völlig andere Entwicklung durchlaufen hat als die Erde, obwohl beide aus den gleichen Ausgangsmaterialien entstanden. Und auch über die Zusammensetzung der einzelnen Schichten des Mars oder die Frage, warum er sein anfangs starkes Magnetfeld verlor, können die Forschenden weiterhin nur spekulieren. (Science, 2021; doi: 10.1126/science.abi7730; doi: 10.1126/science.abf2966; doi: 10.1126/science.abf8966)

Quelle: ETH Zürich, Universität Köln

23. Juli 2021

- Nadja Podbregar