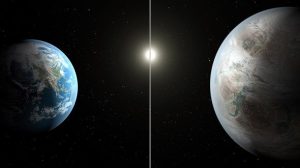

Es gibt einen neuen Erfolg auf der Suche nach einer zweiten Erde: Astronomen haben gleich zwei Planeten um eine fremde Sonne entdeckt, die lebensfreundlich und sehr erdähnlich sein könnten. Die rund 1.200 Lichtjahre von uns entfernten Himmelskörper sind nur wenig größer als die Erde und kreisen beide in der sogenannten habitablen Zone ihres Sterns – dem Bereich, in den flüssiges Wasser und Leben existieren können. Sie sind damit bisher kleinsten und vielversprechendsten Kandidaten für Erdzwillinge, wie die Forscher im Fachmagazin „Science“ berichten.

Wenn Astronomen nach Exoplaneten suchen, dann geht es ihnen vor allem um eines: Den Fund eines Himmelskörpers, auf denen die richtigen Bedingungen für die Entwicklung von Leben herrschen. Denn dies ist ein wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, einmal Leben auf fernen Planeten tatsächlich nachzuweisen. Wie es auf einem Planeten aber tatsächlich aussieht, wie groß, warm und fest er ist, ist aber gerade bei weit entfernten Himmelskörpern alles andere als einfach. „Bisher hat man alle interessanten Planeten in habitablen Zonen mit der sogenannten Radialgeschwindigkeits-Methode nachgewiesen“, erklärt Lisa Kaltenegger vom am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Dabei werten die Astronomen das winzige Taumeln aus, das die Schwerkraft eines kreisenden Planeten bei seinem Zentralstern auslöst.

Licht statt Taumeln

„Dieses Verfahren liefert aber naturgemäß nur eine Untergrenze für die Masse eines Planeten und keine Information über seinen Radius. Allein aufgrund der Masse ist es aber schwierig zu beurteilen, ob es sich um einen erdartigen Planeten handelt, also einen Planeten mit fester Oberfläche“, so Kaltenegger. Bei den bisher interessantesten Kandidaten für habitable Planeten – GJ 667Cc, Gl 581d, HD 85512b und Gl 163c – ist daher nicht hundertprozentig auszuschließen, dass es sich nicht doch um kleine Gasplaneten handelt. Ein Gesteinsplanet mit flüssigem Wasser auf seiner Oberfläche gilt aber als deutlich vielversprechender Kandidat für extraterrestrisches Leben.

Das Weltraumteleskop Kepler, dem auch die aktuelle Entdeckung zu verdanken ist, geht dagegen anders vor: Es fahndet nach kleinsten Schwankungen in der Lichtintensität von Sternen, wie sie entstehen, wenn ein Planet von uns aus gesehen vor seinem Stern vorüberzieht. Diese sogenannte Transitmethode hat den Vorteil, dass sie Rückschlüsse auf den Radius erlaubt und damit genauer zeigt, ob es sich um einen Fels- oder Gasplaneten handelt. Wertet man das Licht spektroskopisch aus, kann es bei genügend hoher Auflösung sogar Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre und der Außenschicht des Planeten liefern.