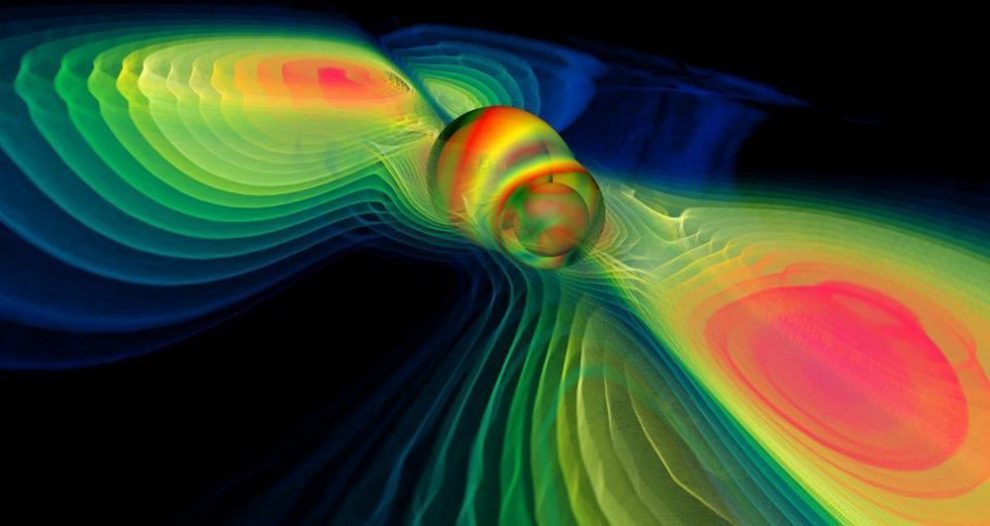

Subtile Signale: Wie könnte man die noch unerkannten Trägerteilchen der Schwerkraft nachweisen? Eine Idee dazu hat nun ein US-Physiker vorgestellt. Demnach könnten diese Gravitonen bei Kollisionen von Gravitationswellen in schwache Radiosignale umgewandelt werden. Diese wären mit künftigen Radioteleskopen möglicherweise detektierbar, wie der Forscher erklärt. Aus den Merkmalen dieser Signale könnte man dann auf die Natur der Gravitonen schließen.

Nach dem Standardmodell der Physik werden alle Grundkräfte von Trägerteilchen, sogenannten Eichbosonen, vermittelt – bei der starken Kernkraft sind dies Gluonen, beim Elektromagnetismus Photonen. Doch die Schwerkraft entzieht sich diesem Schema: Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein ist die Gravitation untrennbar mit der Geometrie der Raumzeit verknüpft. Doch wenn die Quantenphysik gilt, muss sie trotzdem ein Trägerteilchen besitzen.

Wo stecken die Gravitonen?

Das Problem: Von diesem Trägerteilchen – dem Graviton – gibt es bisher keine Spur. Zwar haben Physiker schon einige seiner mutmaßlichen Eigenschaften über Modelle ermittelt. Nach diesen müsste das Graviton einen zweizähligen Spin besitzen, ähnlich masselos sein wie ein Photon und sein eigenes Antiteilchen sein. Wenn zwei Gravitonen kollidieren, müssten sie sich demnach auslöschen – ähnlich wie es auch für die hypothetischen Teilchen der Dunklen Materie angenommen wird.

Doch wie die Gravitation auf Quantenebene wirkt und wo sich ihre Trägerteilchen verstecken, ist bislang ein Rätsel. Denn um dieses zu lösen, müsste man Einsteins Raumzeit quanteln: So wie ein Photon die kleinste Einheit des Lichts ist, wäre dann das Graviton die kleinste Einheit der Schwerkraft. Zwar versuchen Theorien wie die Schleifen-Quantengravitation, diese Vereinheitlichung zumindest auf dem Papier zu erzielen. Von einem experimentellen Nachweis der Gravitonen ist man aber noch weit entfernt.