Entstehen Planeten früher als gedacht? Astronomen haben Indizien dafür um einen erst 500.000 Jahre alten Jungstern beobachtet. Aufnahmen des ALMA-Teleskops enthüllen verräterische Ringe und Lücken in dessen protoplanetarer Gas- und Staubscheibe. Das könnte darauf hindeuten, dass Stern und Planeten fast gleichzeitig heranwachsen – sie wären demnach eher Geschwister als Mutterstern und Tochterplaneten.

Gängiger Theorie nach bilden sich Planeten um junge Sterne eher langsam: Aus zunächst kleinen, dann immer größeren Staubteilchen und Gesteinsbrocken wachsen allmählich die Protoplaneten heran. Auch in unserem Sonnensystem könnte dies so abgelaufen sein. Wie genau die Akkretion der Planeten ablief und wie schnell, ist allerdings bislang unklar – auch, weil Astronomen bislang nur wenige sehr junge protoplanetare Scheiben mit Planetenembryos oder ihren Vorstadien im All beobachten konnten.

500.000 Jahre altes „Embryo“-System

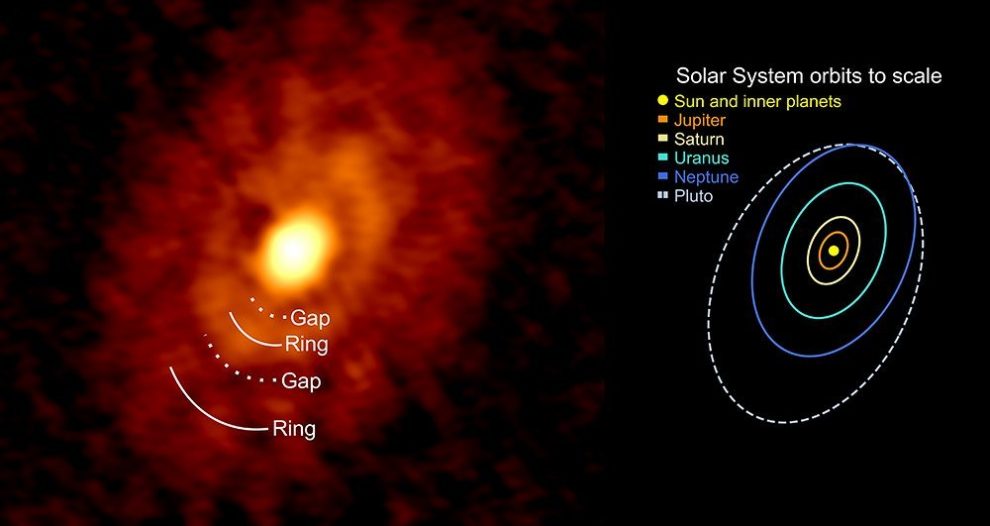

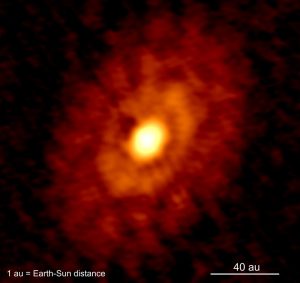

Jetzt gibt eine Entdeckung im Sternbild Schlangenträger neue Einblicke. Rund 470 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt dort der junge, noch in einen dichten Kokon aus Staub und Gas eingehüllte Stern IRS 63. Er ist erst 500.000 Jahre alt und damit sind Stern und protoplanetare Scheibe etwa halb so alt wie die bislang bekannten Planetenkinderstuben. Hochauflösende Aufnahmen des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) in Chile zeigen erstmals ihre Details.

„Die Untersuchung solch junger Scheiben um Protosterne, in denen Planeten entstehen, kann uns wichtige Erkenntnisse über unseren eigenen Ursprung liefern“, erklärt Erstautor Dominique Segura-Cox vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE). „Die Größe der Scheibe ist unserem eigenen Sonnensystem sehr ähnlich. Sogar die Masse des Protosterns ist nur wenig geringer als die unserer Sonne.“