Mindestens 1,75 Milliarden gute Jahre bleiben uns noch. Danach allerdings wird es ungemütlich, denn die Sonne wird dann unseren Planeten zur Wüste machen. Das zeigt ein neues Modell britischer Forscher. Noch wichtiger aber: Mit dem Modell lässt sich auch kalkulieren, wie lange ein Exoplanet bereits in der habitablen Zone um seinen Stern kreist und damit auch, ob es genügend Zeit war, um Leben zu entwickeln. Das hilft bei der Suche nach außerirdischem Leben, so die Forscher im Fachmagazin „Astrobiology“.

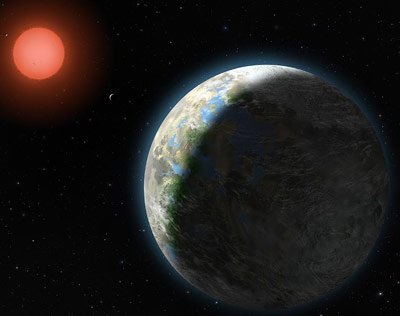

Wo flüssiges Wasser existiert, da kann auch Leben entstehen. Deshalb gilt die sogenannte habitable Zone als der Bereich in einem Planetensystem, in dem der Stern einen Planeten gerade genug aufheizt, um ihn lebensfreundlich zu machen. Doch Leben benötigt auch noch etwas anderes: Genügend Zeit, damit sich Organismen bilden und zu komplexeren Formen entwickeln können. Das Problem dabei: Im Laufe seines Lebens verändert sich ein Stern: Er dehnt sich aus und verschiebt damit auch die Grenzen der habitablen Zone.

Modell hilft bei Kalkulation der „habitablen Phase“

Die Frage, wie sich die bewohnbaren Zonen je nach Lebensphase des Zentralgestirns verschieben, ist daher für die Suche nach außerirdischem Leben von größtem Interesse. Passende Himmelskörper sollten idealerweise schon seit einigen Milliarden Jahren in der habitablen Zone liegen. „Wir wissen, dass sich komplexe, intelligente Arten wie der Mensch nicht in einigen Millionen Jahren entwickelt können“, sagt Andrew Rushby von der University of East Anglia. Er und seine Kollegen haben nun ein Modell entwickelt, mit dem sich errechnen lässt, wie lange sich ein Exoplanet bereits in der „habitablen Phase“ seiner Geschichte befindet.

Das Modell berücksichtigt dafür, wie sich die Leuchtkraft des Zentralgestirns im Laufe der Zeit entwickelt und wie die die Lage der habitablen Zone beeinflusst. Zwar seien bereits viele ausgeklügelte Vorhersagen für die Erde verfügbar, so Rushby. Für Exoplaneten sei die Datenlage jedoch bisher äußerst mager gewesen. Um ihr Modell zu testen, errechneten die Forscher exemplarisch für den Mars und sieben Exoplaneten, für wie viele Jahrmilliarden die Temperaturen so gemäßigt sind, dass flüssiges Wasser auf der Oberfläche existieren könnte.