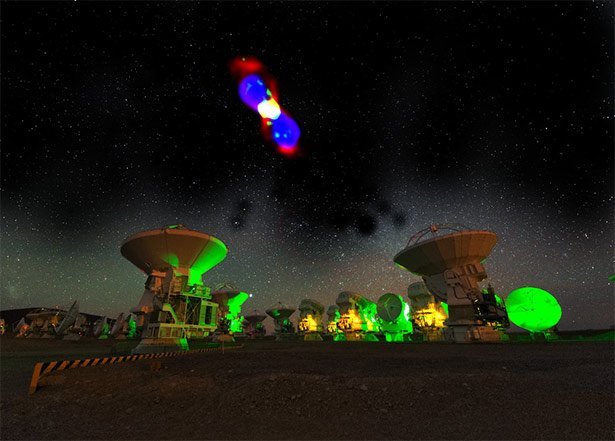

Nachtbild der ALMA-Antennen in Chile, darüber eine vergrößerte Farbdarstellung der Molekülkomponenten um den Stern CK Vul. © T. Kaminski, ESO/ Y. Beletsky

Fündig wurden die Astronomen bei einem Objekt mit ganz besonderer Geschichte. Denn der Stern CK Vulpeculae ging bereits im Jahr 1670 in die astronomischen Annalen ein, als er plötzlich extrem hell aufleuchtete. Der Astronom Hevelius beschrieb ihn deshalb sogar als „neuen Stern“. Doch dieser Stern verschwand nach zwei Jahren wieder, weshalb das Ereignis lange als Nova, als Helligkeitsausbruch eines Sterns, galt.

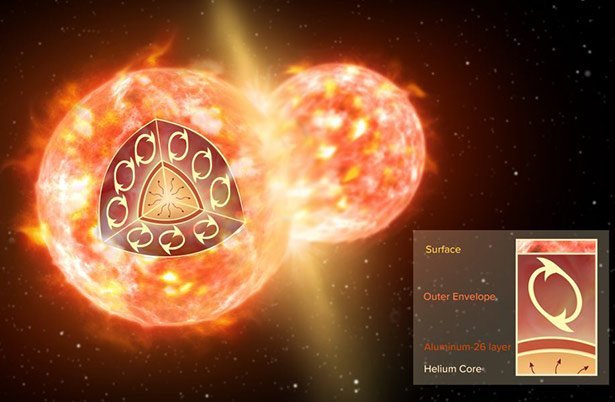

Erst 2015 entdeckten Astronomen, dass es sich bei dem Ausbruch von CK Vulpeculae um eine Sternenkollision statt um eine Nova gehandelt haben muss. Sie könnte sowohl das helle Aufleuchten als auch die ungewöhnliche Zusammensetzung des übriggebliebenen Rests erklären.

Strahlensignatur von radioaktivem Aluminium

In diesem ungewöhnlichen Himmelsobjekt haben Kaminski und sein Team nun die Signatur des radioaktiven Moleküls Aluminiummonofluorid (AlF) entdeckt. Sie manifestiert sich als zwei Ströme von strahlendem Material, die von einer kleinen Region im Zentrum von CK Vulpeculae ausgehen. Die von ihnen ausgehende Radiostrahlung verrät, dass dort das Isotop Aluminium-26 in ungewöhnlich hoher Konzentration präsent ist.

„Während das radioaktive Isotop 26-Al in sonnenähnlichen Objekten so gut wie abwesend ist, ist es in CK Vul nur rund sieben Mal seltener als das häufigere Isotop 17-Al“, berichten die Forscher. Ihrer Ansicht nach spricht dies dafür, dass dieses radioaktive Isotop in dem Sternenrest CK Vulpeculae produziert worden sein muss.

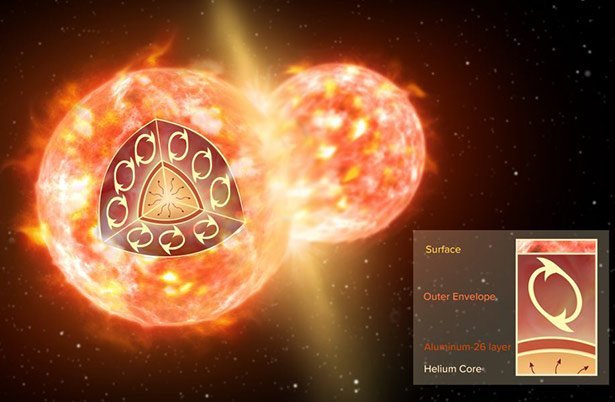

Erst die Kollision von CK Vulpeculae brachte das ALuminium-26 aus tieferen Sternenschichten in den Weltraum. © NRAO/AUI/ NSF, S. Dagnello

Quelle der Gammastrahlung?

Dies ist damit das erste Mal, dass eine Quelle von radioaktivem Aluminium identifiziert wurde – und die erste zweifelsfreie Beobachtung eines radioaktiven Moleküls im Weltraum, wie die Astronomen erklären. Sie vermuten, dass das radioaktive Aluminiumfluorid AlF in der Photosphäre des bei der stellaren Kollision zerstörten Sterns gebildet wurde.

Allerdings: Selbst diese jetzt entdeckte Quelle kann nicht komplett erklären, warum es in der Milchstraße so viel radioaktives Aluminium gibt. „Es wird geschätzt, dass alle galaktischen Quellen zusammen rund ein bis drei Sonnenmassen an 26-Al pro einer Million Jahre produzieren“, berichten die Astronomen. „Doch auf Basis unserer Schätzungen für CK Vulpeculae müsste es dann jedes Jahr rund 1.100 solcher Sternenkollisionen in der Milchstraße geben. Das ist unrealistisch.“

Denn man nimmt an, dass Sternenverschmelzungen wie bei CK Vulpeculae nur ein bis zwei Mal pro Dekade vorkommen. Selbst wenn diese Zahl stark unterschätzt ist, können solche Ereignisse wahrscheinlich nicht alles radioaktive Aluminium in der Milchstraße erklären, sagen die Forscher.

Die Fahndung läuft weiter

Es könnte demnach noch andere Quellen für radioaktives Aluminium in unserer Galaxie geben, wie Kaminski und seine Kollegen betonen. Welche das sind, bleibt aber vorerst rätselhaft. Die Astronomen hoffen aber, dass leistungsstarke Teleskop-Netzwerke wie ALMA die Fahndung nach weiteren Quellen erleichtern werden. (Nature Astronomy, 2018; doi: 10.1038/s41550-018-0541-x)

(Max-Planck-Institut für Radioastronomie, 31.07.2018 – NPO)

31. Juli 2018