Ähnliche Elemente wie in Uranus und Neptun

Merkwürdig jedoch: Wäre dieser Weiße Zwerg von einer rotierenden Scheibe aus Planetentrümmern und Staub umgeben, müssten auch die Signaturen von Silizium, Magnesium, Eisen und anderen gesteinsbildenden Elementen in seinem Lichtspektrum zu erkennen sein. Doch davon fehlte jede Spur und auch optisch war keine Staubscheibe zu erkennen. „Basierend auf den Beobachtungsdaten ist WDJ0914+1914 ein Weißer Zwerg mit einer rein aus Gas bestehenden zirkumstellaren Scheibe“, so die Astronomen.

Woher aber kommen dann diese Überschüsse an Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel? Einen ersten Hinweis darauf lieferte die Mengenverteilung dieser Elemente: „Ihre Anteile bei WD J0914+1914 erinnern an die tieferen Schichten der großen Eisriesen in unserem Sonnensystem“, berichten die Forscher. Denn auf Uranus und Neptun bestehen die tiefer liegenden Wolken vorwiegend aus Schwefelwasserstoff und Wassereis und sind daher mit Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel angereichert.

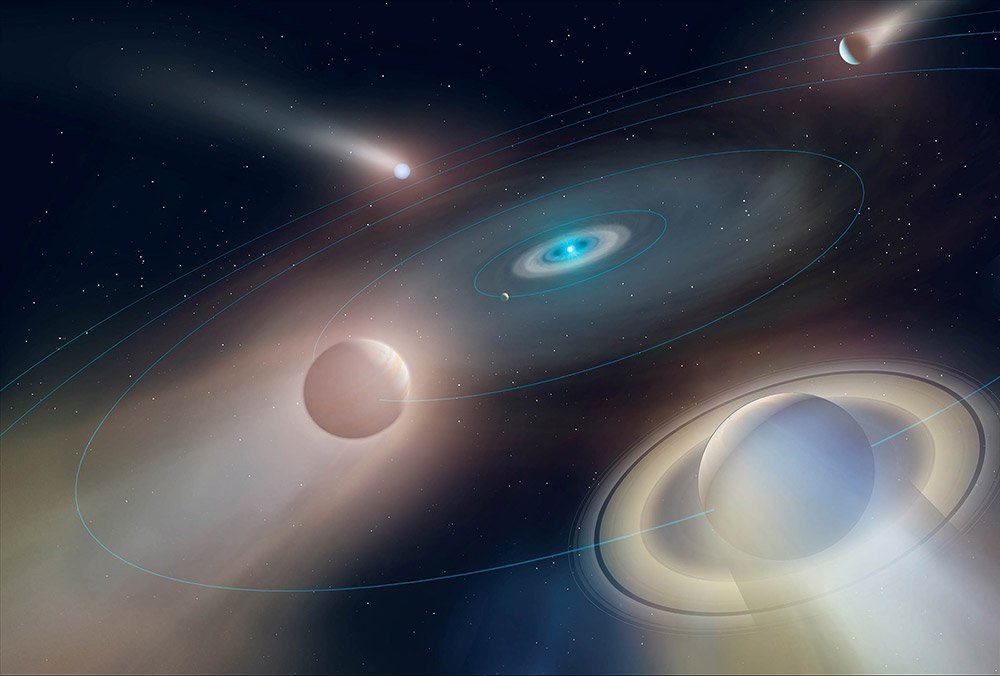

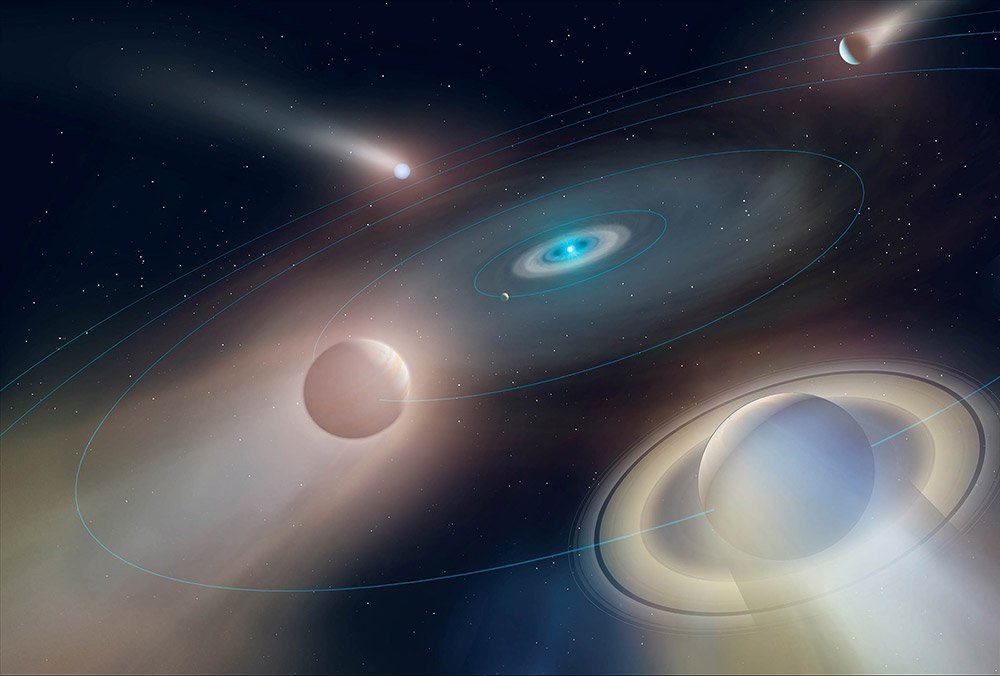

Verborgener Riesenplanet

Das aber bedeutet, dass es im Orbit des Weißen Zwergs einen ganz ähnlichen Planeten geben könnte: „Wir haben einige Wochen lang gegrübelt, bis wir herausfanden, dass eine solche Gasscheibe nur durch das Verdampfen eines Gasriesen entstanden sein kann“, erklärt Koautor Matthias Schreiber von der Universität Valparaiso. Demnach besitzt dieser Weiße Zwerg einen großen, kalten Gasplaneten, dessen Atmosphäre allmählich vom Stern weggerissen und aufgesaugt wird.

Sollte sich dies bestätigen, wäre es das erste Mal, dass Astronomen einen Exoplaneten im Orbit eines Weißen Zwergs aufgespürt haben. „Wir können diesen Planeten zwar nicht direkt sehen, wohl aber die Atmosphäre nachweisen, die er verliert“, sagt Gänsicke. Dies erlaubt auch Rückschlüsse auf die Größe und den Orbit des Planeten. Dieser ist demnach mindestens doppelt so groß wie der Weiße Zwerg und umkreist diesen innerhalb von nur zehn Tagen.

Auch unsere Sonne wird einmal als Weißer Zwerg enden. © Mark Garlick

Vorgeschmack auf die Zukunft des Sonnensystems

Das Ungewöhnliche daran: Bei diesem geringen Abstand liegt der Planet eigentlich mitten in der Todeszone – dem Bereich, in dem ein Stern als Roter Riese alle Planeten verschlingt. Dennoch scheint der Eisriese um WDJ0914+1914 diese Phase überstanden zu haben. Die Astronomen vermuten deshalb, dass der Planet ursprünglich sehr viel weiter außen kreiste. Erst als der Rote Riese kollabierte und zum Weißen Zwerg wurde, brachten die Schwerkraftturbulenzen den Planeten weiter nach innen auf seine jetzige Bahn.

„In gewisser Weise bietet uns WDJ0914+1914 damit einen Vorgeschmack dessen, was in ferner Zukunft in unserem eigenen Sonnensystem passieren wird“, sagt Schreiber. Denn auch wenn die inneren Planeten durch die sich ausdehnende Sonne zerstört werden, könnten Eisriesen wie Uranus und Neptun möglicherweise überdauern. Außerirdische Astronomen könnten dann ihrerseits diese Planeten über ihre ausgasenden Atmosphären aufspüren.

Der Planet wird es überleben

Der Planet um WDJ0914+1914 könnte vielleicht sogar bis dahin überdauern. Denn momentan saugt ihm der Weiße Zwerg zwar rund 3.000 Tonnen Material pro Sekunde ab, aber dieser Massenverlust wird sich im Laufe der Zeit deutlich verringern, wie die Astronomen erklären. Denn der Weiße Zwerg kühlt sich immer weiter ab und damit sinkt auch die erodierende Kraft seiner Strahlung – bis der Massenverlust in 350 Millionen Jahren ganz aufhört.

Bis dahin wird der Planet aber nur rund 0,002 Jupitermassen an Material verloren haben. „Das ist nur ein Bruchteil seiner gesamten Masse“, so Gänsicke und seine Kollegen. Ausgehend von ihren Beobachtungen bei WDJ0914+1914 gehen sie davon aus, dass es im Kosmos noch unzählige weitere Weiße Zwerge mit solchen langlebigen Planeten gibt. (Nature, 2019; doi: 10.1038/s41586-019-1789-8)

Quelle: ESO, University of Warwick

5. Dezember 2019

- Nadja Podbregar