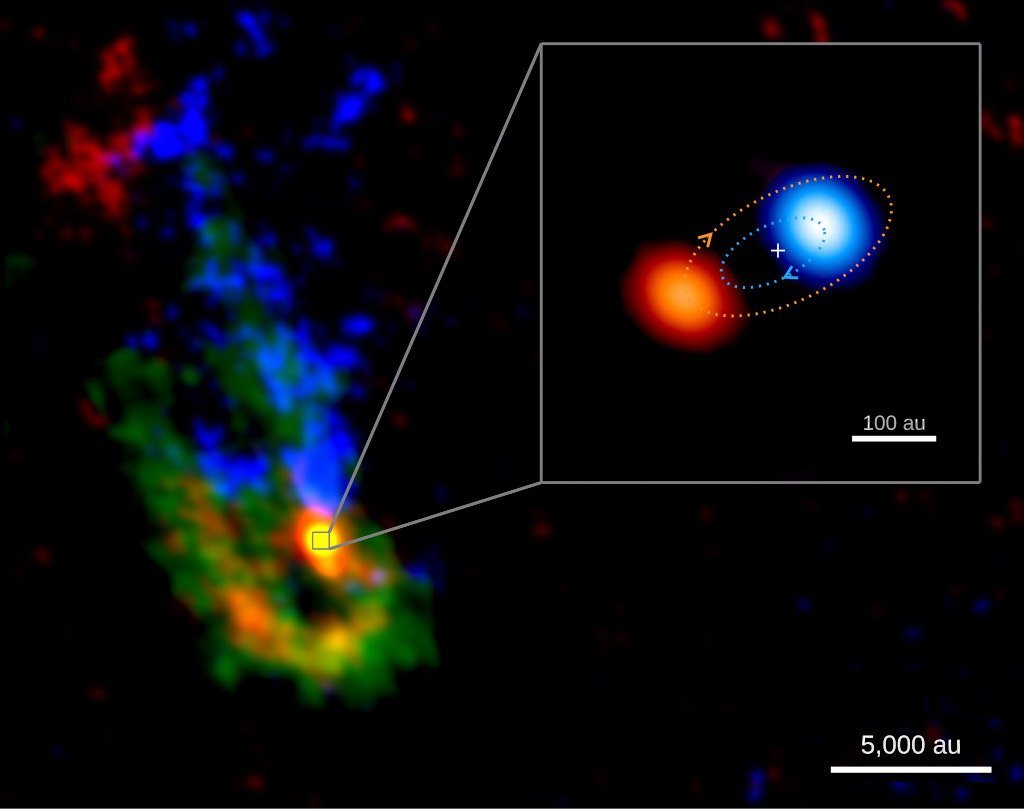

Zerfallene Wolke: Astronomen haben einen Doppelstern quasi bei seiner Geburt beobachtet – und so wertvolle Einblicke in die Entstehung solcher Sternenpaare gewonnen. Demnach wurden die beiden massereichen Protosterne aus einer gemeinsamen Ursprungswolke gebildet, die sich aber in zwei Teile trennte. Damit stützt das rund 5.5000 Lichtjahre entfernte Sternenpaar die Theorie, dass massereiche Doppelsterne durch die Fragmentierung von kollabierenden Gaswolken entstehen.

Doppelsterne sind im Kosmos keine Seltenheit – ganz im Gegenteil. Astronomen schätzen, dass rund 90 Prozent aller massereichen Sternen einen stellaren Partner besitzen. Aber auch Einzelsterne wie unsere Sonne könnten ursprünglich als Doppelstern geboren worden sein – und ihre Partner dann erst später verloren haben.

Wie entstehen Doppelsterne?

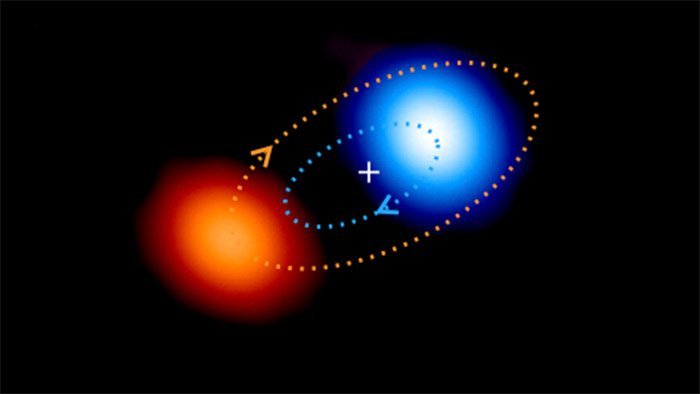

Doch wie Sternenpaare entstehen, ist bislang strittig – auch weil Astronomen bisher kaum „Zwillingsgeburten“ beobachten konnten. Eine andere Theorie geht davon aus, dass beide Sternenpartner gemeinsam in einer Ursprungswolke entstehen – wie Zwillinge. Dabei fragmentiert die Wolke und in jedem Fragment bildet sich durch einen lokalen Schwerkraft-Kollaps ein Stern.

Eine weitere Variante haben Astronomen erst vor Kurzem beobachtet. Dabei entstand ein kleiner Stern ähnlich wie ein Gasplanet in der Staubscheibe des größeren ersten Sterns. Doch welches Szenario trifft für die Mehrheit der Doppelsterne zu?