Lebenselixier vorhanden? Bisher konnten Astronomen nur Wasserdampf auf fremden Planeten nachweisen, nicht aber flüssiges Wasser – die wichtigste Zutat für Leben. Doch jetzt haben Forschende einen Indikator dafür gefunden. Demnach kann ein mittels Spektralanalyse leicht nachweisbares CO2-Defizit der Atmosphäre verraten, ob ein Exoplanet einen Ozean besitzt, wie das Team in „Nature Astronomy“ berichtet. Wird dann noch Ozon in der Gashülle nachgewiesen, könnte dies sogar auf außerirdisches Leben hindeuten.

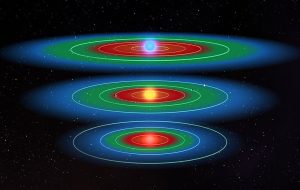

Astronomen haben schon einige nahe Sterne mit Exoplaneten in der habitablen Zone entdeckt, darunter TRAPPIST-1, Proxima Centauri oder TOI-700. Ihre Planeten liegen in dem Abstandsbereich, in dem die Strahlung und Temperaturen die Existenz von flüssigem Wasser und Leben erlauben. Auch Wasser haben Forschende schon in den Gashüllen vieler Exoplaneten nachgewiesen – in Form der spektralen Signatur von Wasserdampf.

Doch ob solche fremden Welten auch flüssiges Wasser oder gar Ozeane auf ihrer Oberfläche haben, ist offen. Astronomen können zwar indirekt darauf schließen, beispielsweise über eine geringe Dichte des Exoplaneten. Eine eindeutige Nachweismethode fehlte jedoch bisher.

Venus, Erde und Mars: Was unterscheidet ihre Atmosphären?

Das könnte sich nun geändert haben: Ein Astronomenteam um Amaury Triaud von der University of Birmingham hat einen Indikator entdeckt, der schon mit heutigen Großteleskopen wie dem James-Webb-Teleskop nachweisbar wäre. „Die Idee kam uns, als wir uns die terrestrischen Planeten in unserem eigenen Sonnensystem anschauten“, sagt Triaud. Venus, Erde und Mars sind sich geologisch sehr ähnlich und alle unter ähnlichen Bedingungen entstanden – doch nur die Erde ist bis heute lebensfreundlich und hat Ozeane aus flüssigem Wasser.

Die Astronomen stellten sich die Frage, ob und wie dieser entscheidende Unterschied an der Atmosphäre der drei Planeten erkennbar ist – und wurden fündig: Obwohl alle drei Planeten anfangs ähnliche Atmosphäre aus vorwiegend Kohlendioxid besaßen, haben nur Mars und Venus diese zu mehr als 90 Prozent von CO2 dominierte Gashülle behalten. Die irdische Atmosphäre enthält dagegen nur gut 0,04 Prozent CO2.

„Wenn diese Planeten einst ähnlich entstanden sind und wir sehen heute einen davon mit sehr viel weniger CO2 als die anderen, dann muss dieses CO2 irgendwo geblieben sein“, erklärt Triaud.

Ozeane als CO2-Schlucker – auch auf Exoplaneten

An diesem Punkt kommen die Ozeane ins Spiel: „Der einzige Prozess, der so viel CO2 aus einer Atmosphäre entfernen kann, ist ein starker Wasserkreislauf mit Ozeanen aus flüssigem Wasser“, erklären die Astronomen. „Als die Erde so weit abkühlte, dass flüssiges Wasser möglich wurde, löste sich ein großer Teil des atmosphärischen CO2/CO in den neugebildeten Urmeeren.“ Diese CO2-Anreicherung im irdischen Meerwasser löste geochemische Reaktionen aus, durch die ein Teil des Kohlendioxids in Form von Carbonaten und anderen kohlenstoffhaltigen Mineralen am Meeresgrund gebunden wurde.

Insgesamt führte dies dazu, dass sich die Erdatmosphäre in Bezug auf ihren Kohlendioxidgehalt extrem von denen ihrer beiden Nachbarplaneten unterscheidet – sie hat ein auffallendes CO2-Defizit. Genau dieses Defizit könnte auch bei anderen Planeten verraten, ob diese flüssiges Wasser oder einen Ozean auf ihrer Oberfläche besitzen. „Wir argumentieren daher, dass ein Defizit in atmosphärischen Kohlenstoff und im Speziellen von Kohlendioxid eine Signatur der Habitabilität und einer Hydrosphäre darstellt“, schreiben die Astronomen.

CO2-Defizit gut messbar

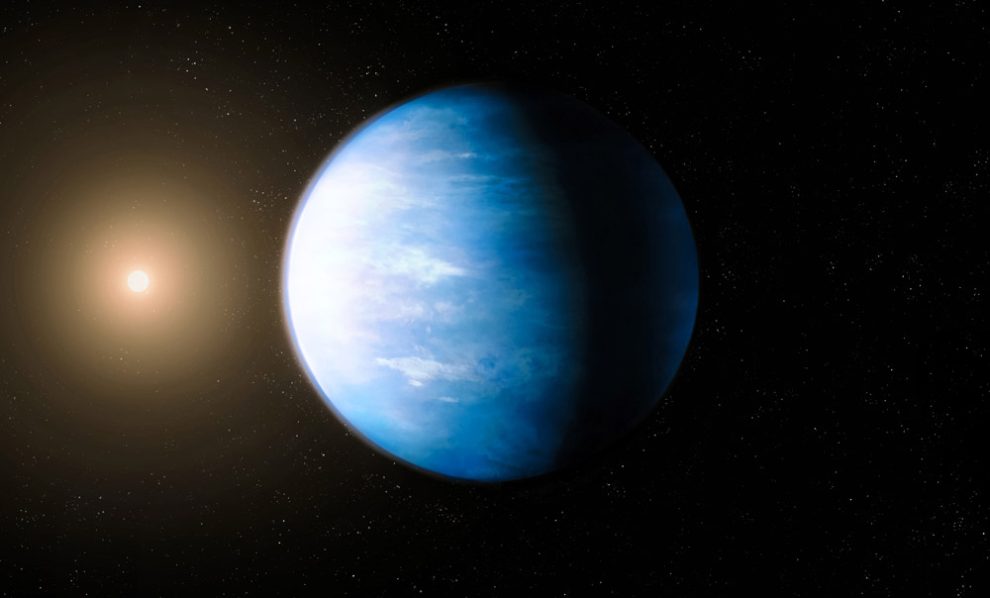

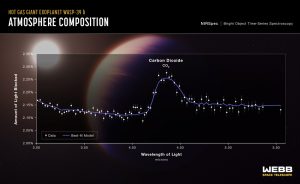

Das Besondere daran: „Es ist ziemlich einfach, die CO2-Menge in der Gashülle eines Planeten zu messen“, erklärt Triaud. „Denn Kohlendioxid ist ein starker Strahlungsabsorber im infraroten Wellenbereich.“ Teleskope mit hochauflösenden Infrarotspektrometern wie das James-Webb-Teleskop können daher anhand der Absorptionslinien im Lichtspektrum ermitteln, ob und wie viel CO2 es in der Gashülle eines Exoplaneten gibt. Dem Webb-Teleskop gelang dies beim Gasriesen WASP-39b bereits kurz nach Beginn seines wissenschaftlichen Betriebs.

„Indem wir den CO2-Gehalt in den Atmosphären verschiedener Planeten vergleichen, können wir diese neue Habitabilitäts-Signatur nutzen, um die Exoplaneten zu identifizieren, die einen Ozean besitzen“, erklärt Triaud. Sein Mit-Erstautor Julien de Wit vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) ergänzt: „Der heilige Gral der Exoplanetenforschung ist es, habitable Welten und außerirdisches Leben zu finden. Jetzt haben wir erstmals einen Weg, durch den wir herausfinden können, ob es flüssiges Wasser auf einem fremden Planeten gibt.“

Ozon-Signatur als Anzeiger für Leben?

Nach Ansicht der Astronomen eröffnet dies ganz neue Chancen, die Präsenz von flüssigem Wasser auf potenziell lebensfreundlichen Exoplaneten nachzuweisen. Gleichzeitig könnte dies in Verbindung mit einem weiteren spektralen Indikator sogar die Suche nach außerirdischem Leben erleichtern: Auf der Erde nehmen auch Pflanzen und andere Lebensformen große Mengen an CO2 auf und geben dafür Sauerstoff an die Atmosphäre ab. Dieses wird unter UV-Einwirkung in der oberen Atmosphäre in Ozon (O3) umgewandelt – ein über seine Spektrallinien ebenfalls gut nachweisbares Gas.

„Wenn wir Ozon in einem Spektrum sehen, dann besteht eine relativ hohe Chance, dass das Kohlendioxid auf diesem Planeten von biologischem Leben aufgenommen wurde“, erklärt Triaud. Die Kombination von CO2-Defizit und der Präsenz von Ozon auf einem Exoplaneten könnte daher außerirdisches Leben anzeigen. Die Astronomen plädieren daher dafür, nahe, vor ihrem Stern vorüberziehende Exoplaneten in der habitablen Zone einer systematischen Spektralanalyse zu unterziehen und dabei speziell nach der CO2- und Ozon-Signatur zu suchen.

Es gibt momentan nur wenige Systeme, die für eine solche Analyse mit dem James-Webb-Teleskop geeignet sind“, erklärt de Wit. „Wir haben damit jetzt einen Fahrplan, um unter ihnen die lebensfreundlichen Planeten zu finden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, könnten schon in den nächsten Jahren bahnbrechende Entdeckungen gemacht werden.“ (Nature Astronomy, 2023; doi: 10.1038/s41550-023-02157-9)

Quelle: Massachusetts Institute of Technology, University of Birmingham