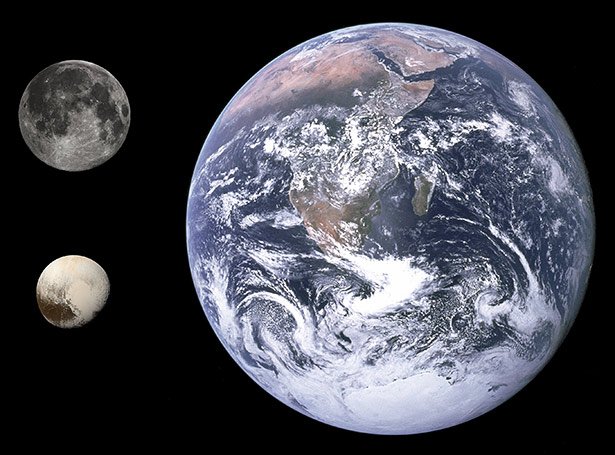

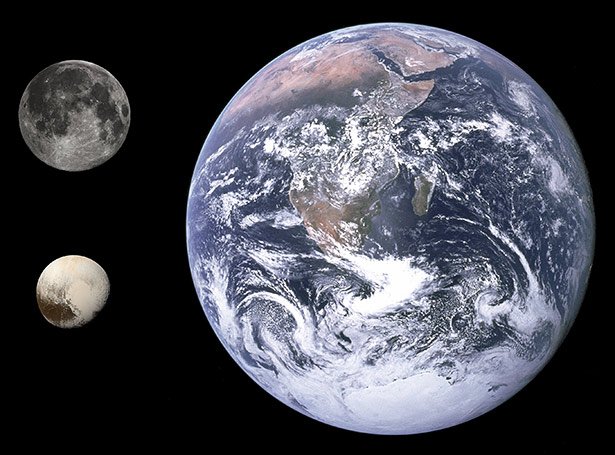

Größenvergleich Erde, Mond und Pluto (unten links) © NASA, NASA/ JHUAPL/SwrI

Erde wäre in der Plutobahn kein Planet

Das Problem: Selbst die Erde würde vermutlich ihren Planetenstatus verlieren, wenn sie auf der Umlaufbahn des Pluto kreiste, wie Stern in einem Interview mit space.com erklärt. Denn etwa auf Höhe des Uranus oder Neptun komme man in eine Zone des Sonnensystems, in der zu viele Brocken umherfliegen, um die enorm großen Umlaufbahnen komplett freizuhalten. „Auch die Erde würde das nicht schaffen, das Gebiet wäre einfach zu groß“, sagt Stern.

Das aber bedeutet: Selbst wenn alle neun Planeten unseres Sonnensystems Zwillinge der Erde wären, würden der IAU nach nicht alle die Planetendefinition erfüllen. „Man hätte neun identische Objekte, von denen man sechs einen Planeten nennen würde und drei nicht“, sagt Stern. „Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde: Ich nenne eine Kuh nur dann eine Kuh, wenn sie nicht in einer Herde ist.“

Auch unser Planet hat Begleiter

Ein weiteres Argument der Forscher richtet sich gegen die ungenaue Definition des „Freiräumens“: „Sie haben nicht festgelegt, was sie genau mit Freiräumen des Orbits meinen“, sagt Metzger. „Wenn man das Kriterium wörtlich nimmt, gäbe es gar keine Planeten, denn keiner ist allein auf seinem Orbit.“ Tatsächlich besitzen sowohl die Erde als auch Jupiter und andere Planeten Begleiter in Form sogenannter Trojaner in ihrer Umlaufbahn.

Ein weiterer Kritikpunkt der Forscher: Der Orbit eines Planeten und auch die Menge seiner Begleiter sind dynamisch und ändern sich im Laufe der Zeit ständig. „Sie sind daher keine grundlegende Eigenschaft eines Himmelskörpers, sondern beschreiben nur sein momentanes Umfeld“, sagt Metzger. Für eine Definition des Planetenstatus sei dieses Kriterium daher nicht geeignet.

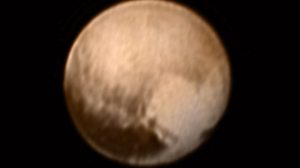

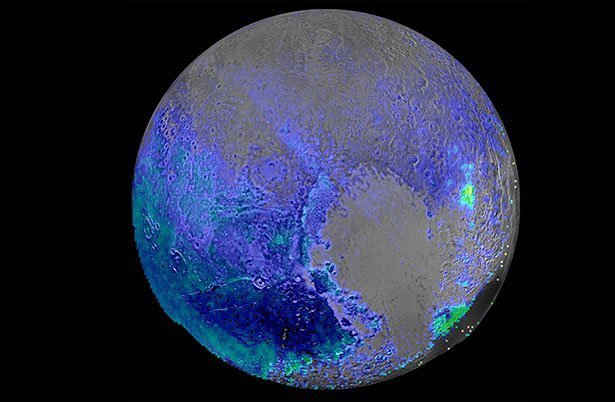

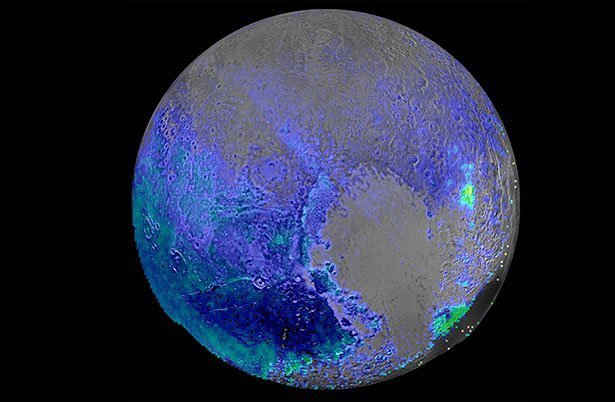

Wassereis (blau) gibt es auf Plutos Oberfläche reichlich - aber hat er vielleicht sogar flüssiges Wasser unter der Kruste? © NASA/JHUIAPL/SwRI

„Dynamischer und lebendiger als der Mars“

Nach Ansicht von Metzger und seinen Kollegen sollte die IAU daher auf das dritte Kriterium der Planetendefinition verzichten und sich stattdessen auf Merkmale beschränken, die fundamentale Eigenschaften der Himmelskörper selbst widerspiegeln. Das wichtigste Merkmal sei dabei die Abrundung des Himmelskörpers durch seine eigene Schwerkraft: „Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung eines planetaren Himmelskörpers“, sagt Metzger. „Denn wenn das passiert, setzt es in diesem Objekt eine aktive Geologie in Gang.“

Und von dieser hat gerade der Pluto reichlich, wie die Planetenforscher betonen: Der ferne Zwergplanet besitzt Dünen, Eisvulkane, fließende Gletscher und eine Atmosphäre mit Wolken – das haben Daten der NASA-Raumsonde New Horizons enthüllt. Sogar einen flüssigen Ozean könnte Pluto unter seiner Eiskruste verbergen. „Pluto ist damit dynamischer und lebendiger als der Mars“, sagt Metzger. „Der einzige Planet, der eine noch komplexere Geologie besitzt ist die Erde.“

Wissenschaftlicher Konsens statt Abstimmung

Die Forscher plädieren deshalb dafür, die Planetendefinition der IAU wieder zu ändern – auch weil bei der damaligen Abstimmung nur wenige Planetenforscher anwesend waren. „Die IAU besteht vornehmlich aus Leuten, die Galaxien und Sterne erforschen“, sagt Stern. Die Abstimmung im Jahr 2006 habe daher zum größtenteils unter Nicht-Fachleuten stattgefunden.

„Wir schlagen vor, den Konsens über eine planetarische Taxonomie nicht über den unwissenschaftlichen Prozess einer Abstimmung zu erreichen, sondern durch Auswertung der wissenschaftlichen Literatur und Diskussion“, konstatieren die Forscher. (Icarus, 2018; doi: 10.1016/j.icarus.2018.08.026)

(University of Central Florida, 11.09.2018 – NPO)

11. September 2018