Der Clou dabei: Diese Weißen Zwerge sind „verschmutzt“ – ihre Gashülle enthält Überreste von Planeten und Asteroiden, die einst um diese Sterne kreisten. Als sich diese Sterne zu Roten Riesen aufblähten, verschlangen sie ihre planetaren Trabanten, bevor sie einen Teil ihrer Hülle ausschleuderten und ihr Kern zum Weißen Zwerg kollabierte. Auch die Erde wird in ferner Zukunft von der sterbenden Sonne auf diese Weise verschlungen werden.

„Kosmische Massenspektrometer“

Den Astronomen bieten die Materiereste um solche Weißen Zwerge eine einmalige Chance, Informationen über die Zusammensetzung der zerstörten Exoplaneten zu erhalten. Denn über Spektralanalysen des Lichts dieser Weißen Zwerge lassen sich typische Elemente aus Kruste und Mantel der Planeten nachweisen.

„Die sogenannten verschmutzten Weißen Zwerge fungieren damit als kosmische Massenspektrometer und liefern uns eine fast direkte Analyse der Zusammensetzung von Exoplaneten“, erklären Putirka und Xu. Die Forscher verglichen diese Spektraldaten mit denen, die die inneren Planeten des Sonnensystems beim Zerfall in einem Stern hinterlassen würden.

Überraschend anders

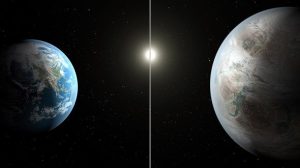

Das überraschende Ergebnis: Die Elementverteilung von Silizium, Calcium, Magnesium und Eisen ähnelte nur in sehr wenigen Fällen dem, was man vom Relikt eines erdähnlichen Planeten erwarten würde. Auch mit der von der Erde und ihren Nachbarplaneten bekannten Zusammensetzung hatten die Daten meist wenig gemeinsam. „Sie haben keine Gegenparts in unserem Sonnensystem“, sagt Xu.

Auffallend war in vielen Fällen der vergleichsweise hohe Gehalt an Magnesiumoxid und relativ wenig Silikat und Calciumoxid, wie Putirka und Xu berichten. Das spreche dafür, dass dieses Material vor allem aus dem Mantel der Exoplaneten stammt. Von granitischen Krusten, wie sie bisher für Gesteinsplaneten als typisch galten, fanden sich dagegen keine spektralen Signaturen.

Völlig neue Gesteinstypen

Ebenfalls erstaunlich ist die Vielfalt: Die Bandbreite der aus den Weißen Zwergen ermittelten Planetenzusammensetzungen geht den Daten zufolge nicht nur weit über das hinaus, was sich im Sonnensystem findet. Die Geologie weicht auch erheblich von dem ab, was Planetenforscher für steinige Exoplaneten um rund 4.000 weitere, noch in ihrer Lebensmitte stehende Sterne angenommen hatten.

„Die meisten dieser Exoplaneten hatten Gesteinstypen, die es im Sonnensystem gar nicht gibt“, sagt Xu. „Einigen dieser exotischen Gesteine fehlt Olivin, dafür sind sie mit Quarz gesättigt. Anderen mangelt es an Orthopyroxen und dafür sind sie reich an Periklas.“ Um diese ungewöhnlichen Mineralkombinationen überhaupt beschreiben zu können, mussten die Forscher teilweise neue Bezeichnungen kreieren, darunter Quarz-Pyroxenit, Periklas-Dunit oder Periklas-Wehrlit.

Andere Geologie und Eigenschaften

Das aber bedeutet, dass die vermeintlich erdähnlichen Exoplaneten auch in ihrer Geologie und ihren Umweltbedingungen deutlich exotischer sein könnten als bislang angenommen: „Einige dieser exotischen Gesteine könnten eine dickere Kruste erzeugen oder bei niedrigeren Temperaturen schmelzen. Andere könnten weniger stabil sein und damit die Entstehung einer Plattentektonik erleichtern“, sagt Putirka.

Auch die Wechselwirkung mit Wasser könnte von der der irdischen Gesteine deutlich verschieden sein, wie die Forscher erklären. Das würde unter anderem beeinflussen, ob und wann ein Ozean auf einem solchen Planeten entstehen kann. Die Geologie dieser Exoplaneten hätte damit auch einen entscheidenden Einfluss darauf, wie lebensfreundlich diese extrasolaren Welten sind und welche Form von außerirdischem Leben auf ihnen entstehen könnte.

Wer ist der wahre Exot?

Die Ergebnisse werfen aber auch die Frage auf, wer in unserer kosmischen Nachbarschaft eigentlich die wahren Exoten sind: Ist Erde womöglich eine Ausnahme im Portfolio der Gesteinsplaneten oder ist sie nur eine von vielen möglichen Spielarten der Planetenbildung im Weltall? „Solche Exoplaneten-Studien konfrontieren uns auch mit einigen noch immer ungelösten Fragen zur Erde“, schreiben Putirka und Xu.

Tatsächlich ist selbst innerhalb unseres Sonnensystems bisher nicht vollends geklärt, warum unsere Nachbarplaneten trotz vieler Gemeinsamkeiten auch einige subtile, aber entscheidende Unterschiede in ihrer Zusammensetzung zeigen. Der Blick über den Tellerrand unseres eigenen Planetensystems könnte dazu beitragen, einige dieser Antworten zu finden. (Nature Communications, 2021; doi: 10.1038/s41467-021-26403-8)

Quelle: NOIRLab, W. M. Keck Observatory

22. November 2021

- Nadja Podbregar